Часть 2: Крым Хаджи Герая: между османами, генуэзцами, поляками и Большой Ордой

Часть 3: «Якобы в детстве во время смут будущий правитель Крыма был спасён пастухом, отсюда все татарские ханы носили название Герай-пастух»

Часть 4: «Находился в Каффе император (хан Менгли Герай) с тысячью татарами, которых турки покорили»

Часть 5: «Крымские ханы из поколения в поколение являются падишахами – господами государства, господами хутбы и господами монеты»

Часть 6: «Осуществлению этого беспрецедентного в истории Золотой Орды «морского проекта» смогли помешать лишь умелые действия генуэзцев»

Часть 7: «После падения в 1475 г. генуэзской Каффы и других крепостей в южной части Крыма в ханстве начался новый виток борьбы за престол»

Часть 8: «Политика государства представляла сочетание контроля со стороны Стамбула и инициативы крымских ханов»

Часть 9: «Когда крымские войска подошли и начали обстрел города, то Ямгурчи-хан и его беки погрузили на суда свои семьи и покинули город»

Часть 10: «Астраханское ханство и потомки Кучук-Мухаммеда были для крымских Гераев наиглавнейшими противниками»

Часть 11: «Через некоторое время в Хаджи-Тархане разгорелся жестокий конфликт, ногаи обратили клинки против крымцев, убили хана и калгу»

Часть 12: «Миролюбие хана преследовало глобальные политические цели, о чем свидетельствовало его посольство в ногайскую столицу Сарайчук»

Часть 13: «Триумфальное для хана завершение первого похода 1571 года побудило бия направить на Русь уже свои собственные отряды»

Часть 14: «Вторым источником доходов и для крымских ханов из династии Гераев было регулярное поступление из Москвы «поминок» и «жалований»

Часть 15: «Крымский хан рассчитывал получить согласие Порты на водворение в Астрахани одного из своих сыновей»

Часть 16: «Богатырь Герай развернул свои отряды назад, находясь всего в четырёх верстах от ставки «Тушинского вора»

Часть 17: «В районе пересечения Калужской дороги татары атаковали двигавшееся на Москву войско Лжедмитрия II»

Часть 18: Крымское ханство: история взаимоотношений Польши и Литвы

Часть 19: «Для негативного образа татар использовалось слово «гиравец», чубатый. Чубатость тогда ассоциировалась с запорожцами»

Часть 20: «Дипломатические и торговые контакты между Крымским ханством и мамлюкским Египтом установились еще при Хаджи Герае»

Часть 21: «Из братьев крымского хана сначала в руки персов попал Адиль Гирай, занимающий пост калги, а затем его младший брат Гази Гирай»

Часть 22: «Мехмед Герай IV был смещен Османами за отказ участвовать в войне с Габсбургами. Он стал суфием»

Часть 23: «В начале XVII в. крымская конная армия пользовалась хорошей славой»

Часть 24: «Обращение левобережного гетмана Брюховецкого за помощью к Адилю Гераю I позиционировалось Крымом как избрание хана «протектором казаков»

Часть 25: «В 1681 г. ликвидировало Касимовское ханство. Эта новость была воспринята в Крыму негативно»

Часть 26: «Крымское ханство стремилось сохранить контроль над политикой Стамбула в северном направлении»

Часть 27: «Войска обоих мусульманских стран эффективно очистили от противника земли к югу от Дуная и перенесли войну в Валахию и Трансильванию»

Часть 28: «С середины XVII в. немалую роль в отношениях Крымского ханства и Речи Посполитой играл казацкий фактор»

Часть 29: «Казы Герай в новой грамоте отказался признать за Польшей доступ к Черному морю и требовал ликвидации днепровского казачества»

Часть 30: «Победа союзников под Веной придала новый импульс крымской дипломатии Собеского»

Часть 31: «Зимний набег 1699 г. стал последним крупным татарским нападением в истории Речи Посполитой»

Часть 32: «В начале 1656 г. калмыцкий отряд силой в 1, 5 тыс. воинов за Молочными Водами, на подступах к Крыму, захватил ногайский улус Армамет-мирзы»запорожцев на Крым

Часть 33: «Последней крупной военной акцией калмыков в XVII столетии было участие в Азовских походах»

Часть 34: «Крымских ханов с народами Кавказа связывали особые отношения: кабардинские князья издавна роднились с ними»

Часть 35: «Челеби многократно отмечает угрозу со стороны калмыков и подчеркивает мирный характер сосуществования ногайцев и черкесов»

Часть 36: «Татары также воздерживаются ходить в Чиркасию, потому что там очень воинственный народ»

Часть 37: «В трудные для себя времена черкесы «целыми племенами» переселялись в Крым»

Часть 38: «В Москве не оставляли надежды заполучить к себе в союзники Гази-мирзу и тем самым разрушить крымско-казыевский союз»

Часть 39: «Воспользовавшись массовым исходом Малых Ногаев, 28 июня 1637 г. донские казаки взяли османский Азов

Часть 40: «Русско-турецкий договор 1682 г. закреплял за османскими и крымскими властями право взимать пошлины с казаков»

Часть 41: «Опубликовано ранее неизвестное письмо крымского хана Адиль Герая атаману Степану Разину от 3 августа 1699 г»

Часть 42: «В 1637 гг. хан Инайет Герай добился участия запорожцев в походе против Буджакской Орды

Часть 43: «К реализации новых мер по нейтрализации крымцами казачьей угрозы в 1650-х-1660-х гг. активно присоединился Стамбул»

Часть 44: «Бахчисарай видел в переселявшихся в его пределы запорожских казаках лишь новых подданных»

Часть 45: «Москва рассматривала возможность в 1674-1676 гг. организовать крупный поход на Крым»

Часть 46: «Заключение Бахчисарайского договора знаменовало отказ Порты от планов захвата всей Украины»

Часть 47: «России необходимо было нейтрализовать Крымское ханство, которое прикрывало северные границы Османской империи»

Часть 48: «В Стамбуле новым ханом избрали Селим Герая III – одного из основателей крымскотатарской политики мирного сосуществования с Россией»

Часть 49: «В 1711 г. ханский аталык возглавил поход на Кавказ, имея под своим началом 40 тыс. кубанских ногайцев»

Часть 50: «Известно, что Девлет выступал против похода Каплана на Кабарду, считая его авантюрой»

«Их войска уничтожали ногайские улусы»

Ко времени второго занятия крымского престола Девлет Гераем управление степной периферией не претерпело существенных изменений. Январем 1709 г. датировано сообщение о назначении еще одного сына «нового» хана, Батыр Герая, на пост ор-бея. Согласно традиции, Девлет Герай отправил калгу Мехмед Герая в Буджак, а нурадин Бахты Герай вновь стал ханским наместником на Кубани. В начале 1711 г. на Правобережную Украину против российской армии двинулись объединенные войска буджацких ногайцев и крымских татар под началом калги Мехмед Герая, гетманских и запорожских казаков во главе с гетманом Филиппом Орликом и кошевым атаманом Константином Гордиенко, а также сторонников короля Станислава Лещинского, значительную часть которых составили татары-липки, руководимые Юзефом Потоцким. Никогда столь разнородные силы еще не были объединены общими политическими ме-роприятиями.

Для царя Петра I, стремившегося не допустить сближения крымцев с запорожцами и силами, ориентированными на Карла ХП, сложилось крайне неблагоприятная ситуация. Калга Мехмед Герай обратился к жителям Правобережной Украины с воззванием, представившись так: «сын великого хана перекопских, крымских, ногайских народов и правитель ногайский и буджацкий». С гетманом Ф. Орликом от имени хана он заключил договор о признании «Войска Запорожского и Державы Малорусской» (Woysko Zaporoskie i Panstwo Malorouskie) «вольными» и «ни от кого не зависи¬мым». Поражение этих войск во многом было обусловлено плохой координацией и разграблением крымцами и ногайцами, вопреки договору, обширной территории, что не могло не вызвать враждебность украинского населения. Безуспешными оказались и два похода хана с участием запорожцев на Воронеж для уничтожения расположенной там верфи. Хан тщетно дожидался нурадина под Харьковом осенью 1711 г. Улучив момент, когда собранное Бахты Гераем войско двинулось на соединение с Девлет Гераем, астраханский и казанский губернатор П. М. Апраксин и калмыцкий тайша Чакдоржаб подошли к Кубани. Их войска уничтожали ногайские улусы «для самаго [их] оскудения»; более 16 тыс. «кубанцев» было убито и около 22 тыс. взято в плен. Добыча калмыков составила 2 тыс. верблюдов, 40 тыс. лошадей, до 200 тыс. голов крупного рогатого скота.

«Часть ногайского населения Крымского ханства располагалась в Буджаке»

Военные действия, охватившие пространство от Дуная до Кубани, привели к огромному размаху грабежей и уничтожения мирных поселений, убийств, пленения и насильственного перемещения людей. Правобережная Украина, междуречье Орели и Самары, правобережье Кубани были опустошены. Поражение армии Петра I у р. Прут послужило достаточным основанием для того, чтобы все стороны интенсивно развернув-шегося конфликта проявили заинтересованность в его прекращении. Прутский (1711) и Адрианопольский (1713) мирные договоры зафиксировали территориальные потери России. Запорожье, междуречье Дона и Еи перешли в состав Османской империи и были переданы в управление Крымскому ханству. Турция и Россия вернулись к прин¬ципам Карловицкой системы. Летом 1714 г. произведена демаркация по левому берегу Днепра, в междуречье Орели и Самары до Северского Донца и Дона. Эта граница оставалась в действии до начала русско-турецкой войны 1735-1739 гг.

Петр I в лагере на берегу Прута. Гравюра неизвестного художника

Источник: topwar.ru

Таким образом, Крымское ханство получило значительную территорию, что позволило размещать на ней новые группы ногайцев, мигрировавших с востока. К 1714 г. основная часть ногайского населения Крымского ханства располагалась в Буджаке, междуречье Днестра и Южного Буга и на Кубани. Буджацкие ногайцы жили оседло: «избы имеют мазанки [.],ите самые малые»; «за пашнею ходят немногие», занимаясь преимущественно скотоводством. Военный промысел традиционно оставался престижным и прибыльным делом значительной части мужского населения Буджака. После перехода молдавского господаря Дмитрия Кантемира на сторону России в 1711 г. значение Буджацкой Орды для Порты заметно выросло. Воспользовавшись этим, буджацкие ногайцы беспрепятственно опустошали молдавские земли и расселялись за «межой Халил-паши». Войны Османской империи с Венецией (1714-1718) и Австрией (1716-1718) еще более ослабили контроль Буджака. После заключения Пожаревацкого мира турецкие и крымские власти принялись восстанавливать сложившийся ранее порядок управления в регионе, подавляя бунты буджаковцев и выселяя их из Молдовы (на этом настаивала польская дипломатия, исходя из Карловицкого договора). К северу от «межи Халил-паши», в междуречье Прута и Днестра, для расселения ногайцев выделили зону, шириной «2 часа пути», т. е. пешей ходьбы (около 10 км). Воспользовавшись проблемами Крымского ханства на Кубани, молдавский господарь Михаил Раковицэ к 1719 г. добился восстановления «межи Халил-паши».

«В ходе подавления мятежа Адиль Герая Порта наделяла полномочиями сераскера (главного начальника края) пашей Хотина»

Однако новый наплыв ногайцев в Северное Причерноморье в 1723-1724 гг. вынуждал буджаковцев требовать возвращения «двухчасовой зоны». Калге Адиль Гераю, направленному в Буджак, было поручено предотвратить назревающий конфликт. Выделение буджаковцам земель при турецких крепостях Аккермен и Измаил в 1727 г. частично решило проблему. Однако отрешение от чина калги побудило Адиль Герая возглавить давно назревавший бунт у буджацких ногайцев. Рассчитывая на смещение Портой хана Менгли Герая II, он разгромил отряд ялы-аги у селения Ханкишла. Очаковский паша двинул против него ногайцев «яман-саадак», поддержавших нового калгу Тох- тамыш Герая. Участвуя в подавлении бунта, молдавский господарь Григорие Гика в 1728 г. вытеснил буджаковцев к «меже Халил-паши». Позднее им снова разрешили занять отдельные участки «двухчасовой зоны», но уже на правах аренды.

В ходе подавления мятежа Адиль Герая Порта наделяла полномочиями сераскера (главного начальника края) пашей Хотина, Ниша, Аккермена и других турецких крепостей. В конце концов «сераскером над всеми» был объявлен Менгли Герай, который делегировал полученные полномочия калге Тохтамышу. Этот случай стал прецедентом для назначения постоянных наместников края из числа крымских султанов, наделенных титулом сераскера. Во время русско-турецкой войны 1735-1739 гг. правление «сераскер-султана буджакского» уже обрело устойчивость. В июле 1739 г. упомянут «султан Ислам Герай, нурадин и сераскер буджацкий». Таким образом, на смену обычаю, согласно которому крымский хан отправлял калгу в Северо-Западное Причерноморье для организации похода или подавления мятежа, приходит практика регулярного назначения на пост буджацкого сераскера представителя рода Гераев.

«Большая часть кубанских ногайцев признавала власть крымского хана»

Татары в авангарде турецкой армии. Автор: Ю. Рышкевич

Источник: ru.m.wikipedia.org

В начале ХVIII в. междуречье Кубани и Еи представляло собой сложную чересполосицу османских и крымских владений, а также земель, контролируемых ногайскими и адыгскими элитами, находившихся в разной степени зависимости от Стамбула и Бахчисарая. Восточные пределы Крымского ханства составляли кочевья ответвлений Малого Ногая (касаи-улу, каспулат-улу, навруз-улу), занимавших среднее течение Кубани, верховья Маныча и низовья Лабы. В нижнем течении Кубани отмечены «улу-ногаи», кочевавшие среди прочих ногайских ответвле¬ний. В трактате Ахмеда Ресми-эфенди (между и 1711 гг.) отмечено, что вблизи турецких крепостей Тамань и Темрюк находилось до 500 чел. «ямансадак ногаилы», которые «проживают у абазинских и черкесских беев». К той же категории отнесены 8 тыс. чел. «племени джедисан» (едисанских ногайцев), расположенных поблизости. При крепости Ачуев указаны 2 тыс. чел. ногайцев «иштерек-оглу», а от Кубани до Ачуева – до 6 тыс. чел. «племени кыпчак» и далее до Азова 5 тыс. чел. «племени кытай». Яман-саадаки, со¬гласно тому же источнику, получали «солдатское жалование», но «переходили на сторону врага». Казаки-некрасовцы, ушедшие на Кубань в крымское подданство после подавления Булавинского восстания на Дону в 1708 г., из-за конфликта с яман-саадаками были переселены от «местности Копыл» к Темрюку, в местность Хан-Тепе («ханский холм»). Яман-саадаков от прочих ногайцев отличало нахождение под властью начальников турецких крепостей.

Большая часть кубанских ногайцев признавала власть крымского хана. Однако на их отношения с Бахчисараем влияли связи с адыгскими элитами. Еще Эвлия Челеби отметил, что пришедшие за Волгу ногайцы «побратались» с черкесами и поселились на их земле. Пестроты кубанской чересполосице властей добавляло присутствие крымских султанов, которые не находили себе места в Крыму и часто были враждебны правящим ханам. Эти султаны не имели наследственной власти, не могли «принудить какого-либо человека сопровождать их в своих походах, а берут с собой лишь добровольцев».

«Бахты Герай восстановил утраченные позиции, заключив договор с сыном Аюки, Чакдоржабом»

Тем не менее именно набеговые практики с добровольным участием составляли основу патрон-клиентского группирования; из этого вырастала неофициальная власть, которая при определенных обстоятельствах могла стать официальной и наоборот. Пример подобных метаморфоз показал Бахты Герай. После низложения Девлет Герая в 1713 г. он из ханского наместника Кубани становится неофициальным лидером в регионе. В том же году вместе с отрядами азовского Муртазы-паши и некрасовскими казаками он напал на поселения Изюмской оборонительной линии, чтобы сорвать подписание русско-турецкого мирного договора. В 1715 г. Бахты Герай совершил нападение на калмыцкие улусы и вывел из владений хана Аюки около 60 тыс. ногайцев. Каплан Герай, вторично заняв трон, осенью того года расположился в Буджаке, занимаясь подготовкой похода против Австрии, а на Кубань отправил своего нурадина с большим войском, которому удалось вывести на правый берег Дона около 20 тыс. ногайцев, подвластных Бахты Гераю. В борьбе с этим «Дели-султаном» («одержимым», как теперь называли Бахты) Каплан Герай добился временного успеха. Но это стоило ему времени, необходимого для оказания помощи турецкой армии на Балканах. Из-за несвоевременного прихода к Белграду Каплан Герай был смещен.

Бахты Герай восстановил утраченные позиции, заключив договор с сыном Аюки, Чакдоржабом, с его помощью разгромил китаев и кыпчаков, которые ранее были оплотом власти Каплан Герая на Кубани. За оказанную услугу «Дели-султан» передал Чакдоржабу едисанцев и джембуйлуковцев, двумя годами ранее выведенных из улусов Аюки. Нейтралитет калмыцкого хана и содействие его сына позволили Бахты Гераю в 1717 г. организовать крупный набег на Пензенский и Симбирский уезды. Стамбул и Бахчисарай не были причастны к этой значительной военной акции, однако, согласно мирному договору 1713 г., должны были нести за нее ответственность. В 1717 г. отношения России и Турции обострились, а возросший авторитет Бахты Герая как «воина ислама» превратил его в значительную политическую фигуру. Ему поступило от Порты предложение возглавить

«Отколовшиеся от кыпчаков китаи с другой частью едисанцев и джембуйлуковцами, в общем количестве до 10 тыс. кибиток, отошли к Азову»

Крымское ханство или вновь стать официальным ханским наместником Кубани. Бахты Герай согласился со вторым предложением и отказался от связей с калмыками. Последовавшая затем нормализация русско-турецких отношений превратила Бахты Герая не только в лишнюю фигуру, но и неудобную для правительств обеих держав. Строительство Царицынской укрепленной линии в 1718-1720 гг. преградило путь нападениям на российское Поволжье со стороны Кубани. Едисанские и джумбуйлуцкие ногайцы, неоднократно принуждаемые к миграциям и перемене подданства, в 1721 г. по приказу Петра I «все были раскосованы врознь по колмыцким улусам». Этому воспротивился Чакдоржаб, претендовавший на единоличное владение ими. После смерти Чакдоржаба в 1722 г. ногайские аулы принялись делить между собой семь его сыновей. Со смертью Аюки в 1724 г. в Калмыцком ханстве разразилась усобица. В этих условиях подвластные калмыкам ногайцы массово мигрировали на Кубань и оказывались под властью Бахты Герая.

Царицынская сторожевая линия

Источник: ru.wikipedia.org

Чтобы не допустить его нового усиления, хан Саадет Герай отправил своего нурадина на Кубань для выведения пришедших из Калмыкии ногайцев в Крым и причерноморские степи. Через Тамань были переправлены ногайцы кыпчакского эля и около тысячи едисанцев. Отколовшиеся от кыпчаков китаи с другой частью едисанцев и джембуйлуковцами, в общем количестве до 10 тыс. кибиток, отошли к Азову. Бахты Герай вновь утратил силу. Последнюю крупную политическую акцию Бахты совершил в условиях сильного политического кризиса 1724-1725 гг. Поддержав мятеж крымских мурз во главе с Джан-Темиром Ширинским, он в августе 1724 г. появился у Перекопа с 7 тыс. ногайцами, пришедшими «с женами и детьми». В следующем году прибывших с Бахты Гераем ногайцев насчитывали около 40 тыс. чел. После подавления мятежа и возвращения Бахты Герая на Кубань эти группы ногайцев были размеще¬ны на землях запорожских казаков.

«Эти обстоятельства привели к возвращению Войска Запорожского в российское подданство и вооруженным столкновениям запорожцев и ногайцев»

Массовые миграции ногайцев с правобережья Кубани в степи, расположенные к северу от Крыма, продолжались до 1728 г. Источники дают лишь частичные и крайне приблизительные данные о масштабах переселения ногайцев. Но очевидно то, что к моменту гибели Бахты Герая в Кабарде в 1729 г. в Нижнем Приднепровье и Северном Приазовье сосредоточилась основная часть едисанцев и джембуйлуковцев. К 1734 г. их кочевья простирались от Днепровских плавней до Кодацкого порога на Днепре и левого берега р. Самара. Отношения запорожских казаков и ногайцев обострялись. Крымские власти всяче¬ски поддерживали ногайцев и относились к запорожцам, своим подданным, с возрастающим недоверием. Охрана границы по р. Самара была поручена ногайцам, что утруднило связь запорожцев с Левобережной Украиной, и без того блокированную российскими пограничными командами.

Эти обстоятельства привели к возвращению Войска Запорожского в российское подданство и вооруженным столкновениям запорожцев и ногайцев, предварившим начало очередной русско-турецкой войны. К осени 1735 г. ногайцы оставили правобережье Днепра от устья Самары до реки Базавлук и расположились на степном левобережье. Вдоль речек Конка, Молочные Воды и Терса находились аулы, подвластные едисанскому мурзе Султан-Мамбету; количество их населения оценивали от 20 тыс. до 30 тыс. кибиток (т. е. около 120 тыс. человек). Султан-Мамбет, «из всех мурз начальнейший», вероятно, принадлежавший к Тинбаевому поколению, в то время кочевал в урочище Токмак.

Летом того года упомянут сераскер Ахмед Герай-султан, кочевавший с подначальными ему ногайцами возле Молочных Вод. Таким образом, ногайцами, мигрировавшими в Северное Приазовье в 1715-1728 гг., как и буджаковцами, в 1735 г. управляли отдельные представители ханской власти – сераскеры; при этом сохранилась власть собственных мурз, с главным мурзой во главе каждой «орды». В том году хан Каплан Герай, занявший в третий раз крымский престол, произвел всеобщую мобилизацию своих подданных на войну против Персии (1730-1736). По свидетельству пленных ногайцев, «войска их ногайского» выступило в поход 10 тыс. чел., а в Крыму хан «всех поголовно с собою забрал, и ныне в Крыму мало оружных людей осталось»; с каждой мечети брали по два человека, а всего из 40 тыс. мечетей – 80 тыс. чел. Из «Мамбетового аула» мобилизовали полторы тысячи мужчин. Принуждение к мобилизации вызвало недовольство недавних крымских подданных-ногайцев. По этой причине они весной 1735 г. сообщили запорожцам о своем намерении перейти в российское подданство.

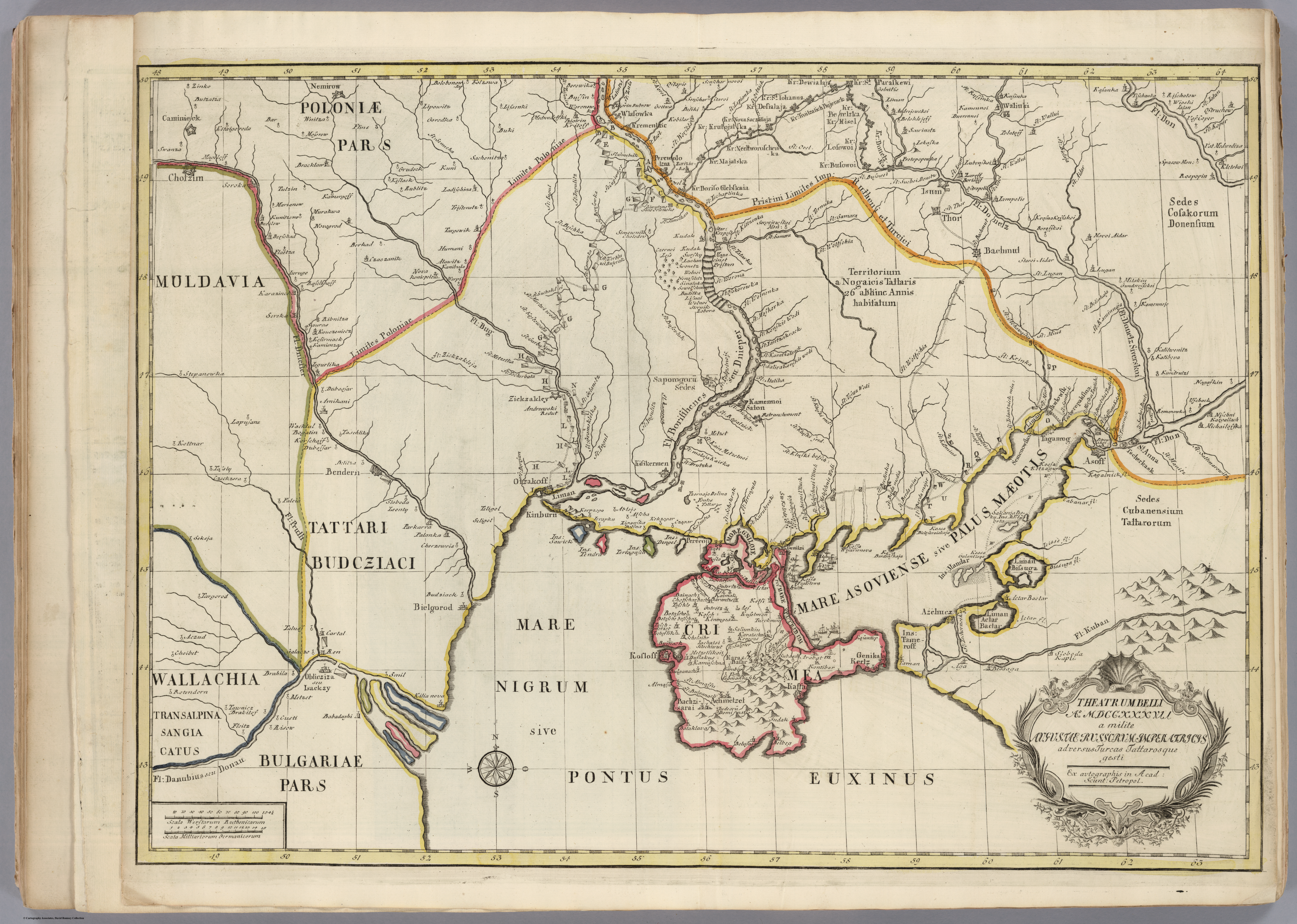

Карта Буджака и Северного Причерноморья (1737 год)

Источник: ru.wikipedia.org

«Пересечение границы подданными обеих держав теперь подлежало документальной фиксации»

В ходе русско-турецкой войны 1735-1739 гг. кочевавшие в приазовских и причерноморских степях ногайцы понесли значительные потери. Большой вред нанесли им запорожские казаки, вытеснявшие их со своих прежних займищ. Борьба за территорию была сопряжена с взаимными грабежами и убийствами мирного населе¬ния. Запорожцы охватили своими рейдами всю Перекопскую степь; ногайцы перевели аулы и скот под защиту турецкой крепости Очаков, однако и там их настигали запорожцы, захватывая большое количество скота. Ногайцам становилось все труднее находить безопасные места для кочевания. Бескормица приводила к падежу скота и, как следствие, голоду кочевников.

Ввиду их бедственного состояния, в июне 1736 г. российское командование рассылало к ним письма с призывом перейти в подданство России. Что примечательно, эти письма были адресованы тому же едисанскому мурзе Султан-Мамбету. Однако власти Крыма предупредили подобную возможность, переведя значительную часть ногайцев на правый берег Южного Буга и в Буджак. Пять лет изнурительной войны кардинально изменили уклад жизни на степном пограничье. Сосредоточение российских военных команд в низовьях Дона перекрыло традиционные пути миграций ногайцев с востока на запад и с запада на восток. С этого момента кочевники, находящиеся в территориальных владениях Крымского ханства, были лишены возможности менять территории кочевания по своему усмотрению, как и покидать пределы государства Гераев. Белградский мирный договор 1739 г. упрочил принципы Карловицкой системы. Правительства Российской и Османской империй проявили взаимную заинтересованность в существовании стабильной и обоюдно контролируемой границы, а также регламентации пограничных сообществ.

Пересечение границы подданными обеих держав теперь подлежало документальной фиксации; смена подданства, за исключением религиозной конверсии отдельных лиц, не допускалась; лица, нарушившие закон своего государства и укрывшиеся на территории другого, подлежали немедленной выдачи. Непосредственно на границе появились пункты официального пропуска и выдачи разрешительных документов, т. е. появляется регулярный бюрократический аппарат, чего никогда не было ранее. Степи Нижнего Приднепровья и Северного Приазовья были объявлены зоной, где российские и турецко-крымские подданные могли находиться для сезонных промыслов без права создания стационарных объектов. Конфликты, возникающие между пограничным населением, как было предусмотрено статьей 10 Белградского договора, подлежали решению на специальных комиссиях, формируемых по договоренности между пограничными администрациями обеих держав.

«Рядом располагалось множество больших и малых турецких крепостей»

Итак, Белградская система впервые создала для Крымского ханства возможность обустройства собственного постоянно действующего административного аппарата на всем пространстве своих степных владений. Большие группы ногайцев, сосредоточенные в причерноморских и приазовских степях в результате разновременных миграций, теперь были поделены на «орды», возглавляемые отдельными сераскерами, представителями фамилии Гераев. Каждая «орда» была наделена определенной территорией для расселения, с обязательствами по ее охране от вторжения извне, поддержанию внутреннего порядка, содержанию почтовых лошадей, перевозам через реки, сбору налогов, мобилизации по случаю войны. Как отмечено выше, первое сераскерство установилось в Буджацкой Орде к началу 1730-х годов. После войны функции буджацкого сераскера и калги были окончательно разделены. Буджацкий сераскер превратился из военного командира в гражданского администратора, ответственного за спокойствие на границах с Речью Посполитой и Российской империей в междуречье Днестра и Южного Буга.

Он имел постоянную резиденцию в селении Ханкишла, где находился его дворец с чиновничьим аппаратом во главе с султан-агой, в штате которого был переводчик, ответственный за работу с документацией, поступавшей из заграницы. Рядом располагалось множество больших и малых турецких крепостей с гарнизонами, которые сераскер мог привлечь для подавления бунта своих подначальных. Сераскеру подчиня-лась не только Буджацкая Орда, но и Едисанская Орда, под кочевья которой были отведены степи буго-днестровского междуречья. В Едисанской Орде первый сераскер появился во время правления хана Арслан Герая (1748-1755). Заняв крымский престол, он возвел своего брата Крым Герая в ранг нурадина и назначил его буджацким сераскером; другой ханский родственник, Мехмед Герай, стал ор-беем. Вскоре Крым Герай отказался от обоих рангов и уехал в Румелию. Арслан Герай отстранил Мехмеда и передал ранг ор-бея своему старшему сыну Селиму; среднего, Девлета, назначил буджацким сераскером, а младшего Шахбаза – сераскером Едисанской Орды. Вероятно, последние два назначения произошли в 1753 г.

«Последний развернул преследования едисанских мурз, предпринимавших набеги на запорожское пограничье и Правобережную Украину»

Но в следующем году едисанцы снова оказались под властью буджацкого сераскера Девлет Герая, поскольку Шахбаз Герай выступил в поход на черкесов, ставший для него неудачным; в его отсутствие у едисанцев появился новый «командир» – каймакан ногайский Джан-мурза, около года управлявший Едисанской Ордой. В 1755 г. упоминается еди- санский Ахмед-каймакан, т. е. ногайский мурза, кочевавший у речки Куяльник. Он вел официальную переписку с российским комендантом крепости Св. Елизаветы по вопросам, касавшихся едисанцев, но находился под контролем буджац- кого сераскера. Последний развернул преследования едисанских мурз, предпринимавших набеги на запорожское пограничье и Правобережную Украину. Кроме того, по требованию Порты и крымского хана он усилил налогообложение буджаковцев и едисанцев, не оставив и без мздоимства. Притеснения побудили едисанцев в 1754 г. отправить делегацию в Санкт-Петербург с прошением о принятии их в российское подданство; подобная делегация позднее была отправлена и в Варшаву. Российское и польское правительства, связанные договором с Портой, конечно, не могли удовлетворить эти прошения.

Кроме того, оба правительства не имели практической возможности организовать переселение и расселение столь крупного кочевого коллектива. Острота противоречий едисанских мурз и администрации Буджака дошла до предела при сераскере Саадет Герае, и в 1758 г. всколыхнуло мощное восстание едисанских и буджацких ногайцев, приведшее к смещению хана Халим Герая и интронизации Крым Герая. Правление Крым Герая (1758-1764) отличалось от его предшественников тем, что именно ногайцы составили основу его социальной базы. Этот хан установил отношения с Пруссией и активно добивался вступления Порты в Семилетнюю войну в союзе с королем Фридрихом II, что означало демонтаж Белградской системы и очередную войну против России. Второй столицей Крымского ханства в эти годы стал город Каушаны, расположенный на юго-востоке Молдовы; здесь был построен ханский дворец и создана новая управленческая инфраструктура. Частые переезды хана из Бахчисарая в Каушаны сопровождались крупными мобилизационными и инспекционными мероприятиями. Крым Гераю удалось упрочить власть едисанского сераскера, отделив его от опеки буджацкого сераскера.

Из перенаселенного Буджака в 1759 г. были выведены едичкульские ногайцы, составившие отдельную орду с собственным сераскером во главе. Едичкульская Орда была расположена вдоль левого берега Днепра от его устья до места впадения в него речки Конки, т. е. в непосредственной близости от территории Войска Запорожского. Мобилизационные мероприятия позволили Крым Гераю упрочить свою власть, укрепить органы регионального управления и увеличить налоги как в Крыму, так и в степных владениях ханства. Однако с прекращением Семилетней войны в 1763 г. подобная практика уже не была возможной. Не оправдав надежд своих подданных на крупный военный реванш, Крым Герай утратил популярность и был смещен при скандальных обстоятельствах.

Буджак. Источник: ru.wikipedia.org

«Газы Герай получил от хана приказ идти в верховья Кубани»

Правобережье Кубани в период между войнами 1735-1739 и 1768-1774 гг. оставалось для Крымского ханства проблемным регионом, где институт сераскерства был менее всего упрочен. Большинство кубанских ногайцев сохраняло лояльность к правящим ханам. Однако разнообразные адыгские общества (черкесы) часто оказывали поддержку крымским султанам, которые, в силу своей многочисленности, составляли отдельное сословие хануко («сыновья хана») и были связаны с местными интересами в большей степени, чем с интересами Крымского ханства. Расположенное на Кубани селение Копыл, где издавна находилась резиденция ханского наместника на Кавказе, был разрушен донскими казаками и калмыками в 1736 г.

В том же году выходцы из захваченного российскими войсками города Азов основали к западу от опустевшего Копыла (Эски-Копыл) новый городок – Ени-Копыл (территория современного г. Славянск-на-Кубани). После войны в Ени-Копыле расположился ханский сераскер, городок был обнесен деревянным «оплотом» (частоколом); вблизи него располагались еще один городок, принадлежащий крымскому хану – Белед-кеви, и станицы некрасовских казаков. Но все же сераскеру Кубани часто приходилось находиться не в своей резиденции, а «в шатре», во главе войска разъезжая по этому неспокойному региону.

Тем не менее его личные доходы превышали «кормления» других сераскеров: он получал 800 быков по случаю вступления в должность, взимал десятую часть с урожая зерна в его орде, брал одного барашка с каждой кибитки раз в году. Конечно, эти доходы он использовал не только для собственного потребления, но прежде всего для поддержания целостности своей патрон-клиентской группы, без которой в местных условиях он утратил бы всякое влияние. Как и во времена Бахты Герая, ханские наместники Кавказа легко выходили из подчинения Бахчисараю и про¬водили собственную политику.

Так, хан Крым Герай назначил сераскером Кубани Бахадыр Герая, которому поручил усмирить темиргоевцев. Однако Бахадыр объединился с темиргоевцами и вместе с ними в 1762 г. выступил против нового сераскера – Газы Герая, сына Бахты Герая, «повредил» его войско. Газы Герай получил от хана приказ идти в верховья Кубани для «успокоения» ногайцев касаи-улу и каспулат-улу. Для удержания в покорности едичкульских ногайцев, кочующих в низовьях Кубани, был отправлен с войском калга-султан. Таким образом, на Кубани оставалась в силе ар¬хаическая модель управления, не вполне изжитая и в других регионах.

Продолжение следует

Авторы: В.В. Грибовский