Часть 2: Крым Хаджи Герая: между османами, генуэзцами, поляками и Большой Ордой

Часть 3: «Якобы в детстве во время смут будущий правитель Крыма был спасён пастухом, отсюда все татарские ханы носили название Герай-пастух»

Часть 4: «Находился в Каффе император (хан Менгли Герай) с тысячью татарами, которых турки покорили»

Часть 5: «Крымские ханы из поколения в поколение являются падишахами – господами государства, господами хутбы и господами монеты»

Часть 6: «Осуществлению этого беспрецедентного в истории Золотой Орды «морского проекта» смогли помешать лишь умелые действия генуэзцев»

Часть 7: «После падения в 1475 г. генуэзской Каффы и других крепостей в южной части Крыма в ханстве начался новый виток борьбы за престол»

Часть 8: «Политика государства представляла сочетание контроля со стороны Стамбула и инициативы крымских ханов»

Часть 9: «Когда крымские войска подошли и начали обстрел города, то Ямгурчи-хан и его беки погрузили на суда свои семьи и покинули город»

Часть 10: «Астраханское ханство и потомки Кучук-Мухаммеда были для крымских Гераев наиглавнейшими противниками»

Часть 11: «Через некоторое время в Хаджи-Тархане разгорелся жестокий конфликт, ногаи обратили клинки против крымцев, убили хана и калгу»

Часть 12: «Миролюбие хана преследовало глобальные политические цели, о чем свидетельствовало его посольство в ногайскую столицу Сарайчук»

Часть 13: «Триумфальное для хана завершение первого похода 1571 года побудило бия направить на Русь уже свои собственные отряды»

Часть 14: «Вторым источником доходов и для крымских ханов из династии Гераев было регулярное поступление из Москвы «поминок» и «жалований»

Часть 15: «Крымский хан рассчитывал получить согласие Порты на водворение в Астрахани одного из своих сыновей»

Часть 16: «Богатырь Герай развернул свои отряды назад, находясь всего в четырёх верстах от ставки «Тушинского вора»

Часть 17: «В районе пересечения Калужской дороги татары атаковали двигавшееся на Москву войско Лжедмитрия II»

Часть 18: Крымское ханство: история взаимоотношений Польши и Литвы

Часть 19: «Для негативного образа татар использовалось слово «гиравец», чубатый. Чубатость тогда ассоциировалась с запорожцами»

Часть 20: «Дипломатические и торговые контакты между Крымским ханством и мамлюкским Египтом установились еще при Хаджи Герае»

Часть 21: «Из братьев крымского хана сначала в руки персов попал Адиль Гирай, занимающий пост калги, а затем его младший брат Гази Гирай»

Часть 22: «Мехмед Герай IV был смещен Османами за отказ участвовать в войне с Габсбургами. Он стал суфием»

Часть 23: «В начале XVII в. крымская конная армия пользовалась хорошей славой»

Часть 24: «Обращение левобережного гетмана Брюховецкого за помощью к Адилю Гераю I позиционировалось Крымом как избрание хана «протектором казаков»

Часть 25: «В 1681 г. ликвидировало Касимовское ханство. Эта новость была воспринята в Крыму негативно»

Часть 26: «Крымское ханство стремилось сохранить контроль над политикой Стамбула в северном направлении»

Часть 27: «Войска обоих мусульманских стран эффективно очистили от противника земли к югу от Дуная и перенесли войну в Валахию и Трансильванию»

Часть 28: «С середины XVII в. немалую роль в отношениях Крымского ханства и Речи Посполитой играл казацкий фактор»

Часть 29: «Казы Герай в новой грамоте отказался признать за Польшей доступ к Черному морю и требовал ликвидации днепровского казачества»

Часть 30: «Победа союзников под Веной придала новый импульс крымской дипломатии Собеского»

Часть 31: «Зимний набег 1699 г. стал последним крупным татарским нападением в истории Речи Посполитой»

Часть 32: «В начале 1656 г. калмыцкий отряд силой в 1, 5 тыс. воинов за Молочными Водами, на подступах к Крыму, захватил ногайский улус Армамет-мирзы»запорожцев на Крым

Часть 33: «Последней крупной военной акцией калмыков в XVII столетии было участие в Азовских походах»

Часть 34: «Крымских ханов с народами Кавказа связывали особые отношения: кабардинские князья издавна роднились с ними»

Часть 35: «Челеби многократно отмечает угрозу со стороны калмыков и подчеркивает мирный характер сосуществования ногайцев и черкесов»

Часть 36: «Татары также воздерживаются ходить в Чиркасию, потому что там очень воинственный народ»

Часть 37: «В трудные для себя времена черкесы «целыми племенами» переселялись в Крым»

Часть 38: «В Москве не оставляли надежды заполучить к себе в союзники Гази-мирзу и тем самым разрушить крымско-казыевский союз»

Часть 39: «Воспользовавшись массовым исходом Малых Ногаев, 28 июня 1637 г. донские казаки взяли османский Азов

Часть 40: «Русско-турецкий договор 1682 г. закреплял за османскими и крымскими властями право взимать пошлины с казаков»

Часть 41: «Опубликовано ранее неизвестное письмо крымского хана Адиль Герая атаману Степану Разину от 3 августа 1699 г»

Часть 42: «В 1637 гг. хан Инайет Герай добился участия запорожцев в походе против Буджакской Орды

Часть 43: «К реализации новых мер по нейтрализации крымцами казачьей угрозы в 1650-х-1660-х гг. активно присоединился Стамбул»

Часть 44: «Бахчисарай видел в переселявшихся в его пределы запорожских казаках лишь новых подданных»

Часть 45: «Москва рассматривала возможность в 1674-1676 гг. организовать крупный поход на Крым»

Часть 46: «Заключение Бахчисарайского договора знаменовало отказ Порты от планов захвата всей Украины»

Часть 47: «России необходимо было нейтрализовать Крымское ханство, которое прикрывало северные границы Османской империи»

Часть 48: «В Стамбуле новым ханом избрали Селим Герая III – одного из основателей крымскотатарской политики мирного сосуществования с Россией»

Часть 49: «В 1711 г. ханский аталык возглавил поход на Кавказ, имея под своим началом 40 тыс. кубанских ногайцев»

Часть 50: «Известно, что Девлет выступал против похода Каплана на Кабарду, считая его авантюрой»

Часть 51: «Хан Крым Герай назначил сераскером Кубани Бахадыр Герая

Игнорирование ногайцами воли хана

Признание независимости ханства в известной степени меняло его отношения с соседними народами и государствами. Так, стали возникать проблемы в отношении подданства ногайских орд – в частности, Буджакской, которая ранее признавала подданство крымских ханов. Теперь территория Буджака оказалась отрезана от Крыма из-за присоединения ряда континентальных территорий ханства к России, и османские власти установили над ним свой непосредственный контроль. Аналогичная ситуация складывалась и вокруг черкесов, которые и ранее готовы были лишь условно признавать власть то Гераев, то Османов – в случаях, когда им это было выгодно. Схожую позицию занимали и кубанские ногайцы, которые в зависимости от политической обстановки то поддерживали пророссийских Гераев (в лице Шагин Герая), то выступали на стороне их противников ставленников Османской империи.

Неудивительно, что влиятельная ногайская аристократия (включая даже тех ее представителей, которые в начале 1770-х гг. выступали за союз с Россией и признание власти хана независимого Крыма) со временем стала все больше игнорировать волю хана и даже вновь взаимодействовать с Османской империей. Так, например, едисан- ский Джанмамбет-бий в 1773 г. обратился к турецким властям с просьбой утвердить в качестве сераскер-султана Гази Герая, который отказывался получать это назначение от хана Сахиб Герая, поскольку был старше его в семейной иерархии. Калга-султан Шагин Герай неоднократно пытался собрать в Бахчисарае ногайскую знать, чтобы вы¬яснить ее настроения, но практически все предводители орд отказывались прибыть под предлогом болезни, в результате чего калга-султан, пользовавшийся популярностью среди ногайцев, постепенно терял уверенность в их поддержке.

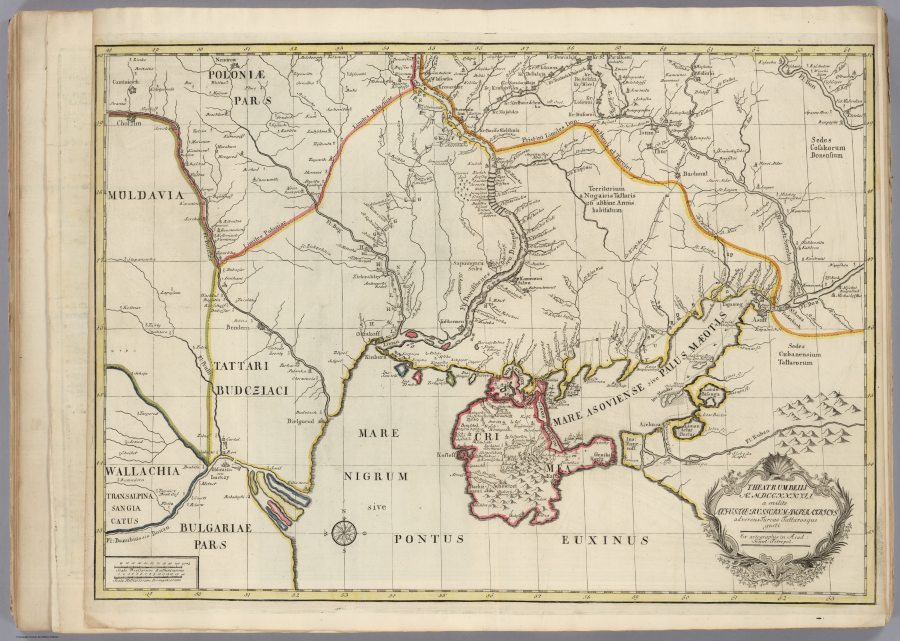

Территория Буджакской Орды в XVIII веке

Источник: ru.wikipedia.org

Возмущение России

Наконец, провозглашение независимости Крымского ханства полностью меняло его отношения с Молдавией и Валахией, которые раньше имели определенные (в первую очередь финансовые) обязательства в отношении этого «привилегированного вассала» Османской империи. Отказ от османского покровительства упразднял эти обязательства.

Хан Сахиб Герай II, столь упорно добивавшийся признания легитимности своей власти со стороны Османов, однако, сохранял ее весьма недолго после заключения Кючук-Кайнарджийского мирного договора. Во-первых, его нерешитель¬ность способствовала росту оппозиции в ханстве, во главе которой стояли его ближайшие родичи, включая родного брата и калга-султана Шагин Герая, который в переписке с российскими властями прямо заявлял, что стал бы куда более достойным ханом, чем его старший брат.

Во-вторых, Россия была возмущена поведением Сахиб Герая II во время высадки турецкого десанта и, соответственно, отказывалась оказывать ему поддержку и покровительство. В-третьих, несмотря на инвеституру, османские власти продолжали фактически поддерживать претензии на ханский трон своего ставленника Девлет Герая IV, который весной 1775 г. даже высадился в Крыму с намерением взбунтовать подданных против хана. Сахиб Герай II, более не доверявший своим приближенным и подданным, в мае того же года заявил об отречении и покинул Крым, отправившись в Турцию. Девлет Герай IV же был официально провозглашен ханом.

Его формальное избрание было произведено в том же порядке, что и избрание самого Сахиб Герая II в 1771 г. (последний был формально низложен подданными). Несмотря на несомненную поддержку нового монарха Османской империей, России не удалось найти никаких явных признаков вмешательства турецких властей в выборы хана. Более того, османские власти еще в марте 1775 г. направляли Девлет Гераю (тогда еще претенденту на трон) приказ покинуть Крым и не разжигать восстания против законного хана. Поэтому российской администрации оставалось только подозревать Османов в причастности к возведению на трон Девлет Герая IV, не предъявляя турецким властям никаких официальных претензий. Правда, фактически признав воцарение нового хана, Россия не стала устанавливать с ним официальных дипломатических отношений и, в частности, восстанавливать постоянное представительство, которое было учреждено при Сахиб Герае в лице резидентства под руководством вышеупомянутого П. П. Веселицкого.

Османский ставленник на крымском троне

Между тем Девлет Герай IV, понимая противоречивость своего положения, старался лавировать между османскими и российскими властями. Придя к власти с лозунгом возврата Крыма под покровительство Османской империи, он провел «чистку» в высших органах власти. В частности, он решил сместить влиятельного протеже российских властей Шагин Герая в качестве кубанского сераскер-султана и заменить его своим ставленником Токтамыш Гераем, которого вместе с ор-беем и некрасовскими казаками отправил на Кубань для свержения ее прежнего начальника, вызвав «неустойчивость» среди ногайцев.

С другой стороны, хан старался поддерживать мирные отношения с российскими властями пограничных с Крымом регионов, которым направлял послания, декларируя мирные намерения по отношения к России и выражая беспокойство по поводу усиления русских войск на границе с Крымом. Благодаря такой дипломатии, Девлет Гераю IV удалось продержаться на троне около двух лет. Соответственно, ханство в этот период времени продолжало считаться независимым.

Однако ни Российская империя, ни ее ставленник Шагин Герай не собирались мириться с пребыванием османского ставленника на троне Крымского ханства, считавшегося независимым и пребывавшим под российским покровительством. Уже в октябре 1776 г. кубанские ногайцы официально провозгласили Шагин Герая ханом после чего тот стал готовиться к наступлению на Крым вместе с русскими войсками под ко-мандованием князя А. А. Прозоровского. Девлет Герай IV поначалу попытался вступить в переговоры с русскими и заключить мир, однако, как оказалось, это был отвлекающий маневр: вскоре он неожиданно напал на русские гарнизоны на территории ханства. Естественно, эти действия хана дали российским властям официальный повод для начала боевых действий, в результате чего Девлет Герай был разбит и бежал из Крыма, а 21 апреля 1777 г. на курултае в окрестностях Кара- субазара Шагин Герай был официально возведен в ханы и своими крымскими подданными.

Выборы хана

Шагин Герай

Источник: ru.wikipedia.org

Как и в случае с Сахиб Гераем II, Османская империя отказалась признать легитимность нового хана, который, несмотря на свое неодно¬кратно высказываемое нежелание подчиняться духовной власти турецкого султана, все же на¬правил в Стамбул свое посольство для получения инвеституры. Это посольство было принято турецкими властями весьма прохладно. Более того, в конце того же 1777 г. османские власти признали ханом очередного своего ставленника – вышеупомянутого Селим Герая III, который в декабре 1777 г. с несколькими приверженцами высадился в Крыму и вскоре получил поддержку многих недовольных Шагин Гераем. Правда, благодаря оперативному подходу русских войск, направленных П. А. Румянцевым, в феврале следующего года он был вытеснен из Крыма, а его последние приверженцы были окончательно разгромлены к сентябрю того же года.

Лишь несколькими годами позже Россия добилась от нее подписания Айналы-Кавакской конвенции от 10 марта 1779 г., по условиям которой духовная власть султана-халифа над крымскими ханами превращалась в простую формальность. Османская империя окончательно соглашалась не вмешиваться в процесс выборов хана, который по избрании в знак признания «в особе султанской верховного калифейства магометанской веры» должен был направить в Стамбул своих послов с дарами. Со своей стороны, халиф должен был подтверждать статус «добровольно избранного и возведенного» хана, выдавая ему «без малейшего затруднения и отговорки благословительную грамоту». И тут же специально оговаривалось, что Османская империя в соответствии с положения¬ми конвенции признает хана Шагин Герая. Тем самым на официальном уровне окончательно прекращалось вмешательство турецких властей в дела власти и управления в Крымском ханстве и, соответственно, укреплялось влияние властей российских – как через дипломатических представителей, так и через военную администрацию пограничных с Крымом регионов.

Лишение крымской аристократии полномочий

С приходом к власти Шагин Герая российские современники связывали начало «новой эры» в истории Крымского ханства, возможность его вхождения в число европейских государств. Основанием для этого стало то, что новый хан еще в детстве получил воспитание в греческих Салониках, а затем – в Венеции, знал итальянский язык и европейскую культуру. Соответственно, под покровительством России он надеялся провести значительные преобразования в Крымском ханстве, которые, по его мнению, должны были способствовать стабилизации политической ситуации в государстве, развитию его экономики и укреплению международно-правового положения.

Так, он попытался укрепить центральную власть в Крымском ханстве, реорганизовав ханский совет-диван, который ранее состоял из довольно неопределенного круга высших сановников и других влиятельных лиц, находившихся при ханском дворе и пользовавшихся влиянием на монарха. Теперь же диван включал в себя двенадцать членов и должен был осуществлять высшую исполнительную власть при самодержавном хане, по сути, становясь правительством Крымского ханства.

Впрочем, нарушить традицию присвоения высших должностей в государстве представителям наиболее могущественных родоплеменных кланов и Шагин Герай не решился: согласно сохранившимся документам, в диване были представлены члены родов Ширин, Мансур, Аргын. Вместе с тем ряд придворных сановников, ранее традиционно участвовавших в управлении делами государства, были лишены этих полномочий, и их должности превратились в синекуры типа шталмейстера, гофмаршала и пр. Тем не менее для обеспечения их лояльности хану приходилось назначать этим сановникам значительное жалование и делать дорогие подарки.

Реформы государственного регулирования

В системе регионального управления хан также провел некоторые изменения, объективно назревшие в связи с изменением (уменьшением) территории ханства по итогам мирных договоров 1771 и 1774 гг., а также необходимостью централизации власти. Так, Шагин Герай учредил шесть наместничеств во главе с каймаканами в Бахчисарае, Ак-Мечети, Карасубазаре, Гезлеве, Кефе и Перекопе, которые, в свою очередь, были поделены на 44 кадылыка. Последние после реформы стали не просто судебными округами, как ранее, а низовыми административными единицами, чиновники в которых (кадии, мусалимы и сердары) осуществляли управленческие и правоохра-нительные функции, имея в своем распоряжении писарей и рассыльных в качестве конечных исполнителей властных предписаний.

Шагин Герай провел ряд реформ в сфере государственного регулирования экономики. Главному дефтердару, который ранее являлся всего лишь ответственным за сбор налогов в масштабе ханства, новый монарх присвоил полномочия настоящего «министра финансов», подчинив ему всех налоговых сборщиков, таможни, казначея и начальника монетного двора. Сам же монетный двор был построен Шагин Гераем с целью упорядочения денежного обращения в стране: по его приказу старая татарская монета перечеканивалась в новую по российскому образцу (серебряная напоминала русские рубли и полтинники, медная – пятаки, гроши и полушки).

Нуждаясь в средствах на проведение реформ и обеспечение лояльности сановников, Шагин Герай уже в начале своего правления, в 1777 г., реформировал систему налогов и сборов, переведя ее в откупной формат. Собственно, принципиальной новацией это не было, однако радикализм изменений заключался, во-первых, в том, что на откуп передавались практически все налоги и сборы, во-вторых, откупщиками в большинстве становились представители крымских национальных и религиозных меньшинств и даже иностранцы российские подданные. «Камеральное описание Крыма» 1784 г. позволяет достаточно детально восстановить систему источников дохода ханской казны и постепенный переход налогов и сборов в руки откупщиков.

Торговые пошлины в Карасубазаре, Ак-Мечети и Бахчисарае были переданы евреям Мойте и Шенетие за 1600 руб. в год (причем не непосредственно ханом, а беем рода Ширин, имевшим здесь владения).

Из открытых источников: dzen.ru

Пополнение ханской казны

Сбор с соляных озер в совокупности со сборами с ряда таможен был отдан на откуп российскому подданному коллежскому асессору Мавроени с компаньонами за 215 тыс. руб. в год. Сбор с продажи соли годом позже, в 1778 г., был передан татарину, платившему 3 тыс. руб. в год.

Сбор с питейных заведений был отдан калужскому купцу А. Хохлову, который в 1777 г. обязывался выплачиваться 16 500 руб. в год, но уже в 1780 г. обнаружил, что не в состоянии обеспечить эти выплаты, и отказался от откупа. На освободившийся откуп стал претендовать капитан Пащенко, предложив выплачивать по 24 тыс. руб. в год, однако хан затребовал 35 тыс. В результате в 1781 г. откуп был передан местному «жиду» Беемин-аге, и только в 1782 г. его получил Пащенко, согласившийся на ханские условия.

Числившиеся за ханской казной лесные владения и пасеки были переданы на откуп некоему Абдул-Хамид-аге, который обязывался выплачивать ежегодно соответственно 1500 и 900 руб. Сбор за рыбную ловлю получил на откуп в 1780 г. один запорожец за 3 тыс. руб. в год, а сбор с виноградников – несколько евреев за ту же сумму.

Непосредственно в ханскую казну шло лишь небольшое число налогов и сборов, взимавшиеся непосредственно дефтердарами – в частности, прибыль монетного двора (за обмен монеты), десятина с урожая зерна, сбор с рогатого скота и овец. Кроме того, Шагин Герай изменил принцип налогообложения иноверцев, во-первых, увеличив сумму сбора, во-вторых, заменив подушный принцип налогообложения имущественным: те¬перь вместо прежних 60 коп. с чел. богатые евреи и цыгане платили 7,2 руб. в год, со средним достатком – 3,6 руб., бедные – 1,8 руб.

Дополнительным источником хана стали земли, которые, согласно его собственным фирманам, перешли в его собственность по итогам ряда политических событий: османские владения на Южном берегу Крыма, а также землевладения христиан, покинувших Крым в 1778-1779 гг. (о чем речь пойдет ниже); сборы с них также были отданы на откуп. Стремясь развивать новые направления хозяйственной деятельности, хан направлял российским властям запросы на присылку в Крымское ханство ученых, инженеров и мастеров – для разведывания залежей полезных ископаемых, развития металлургии и даже кораблестроения. Однако в силу ряда причин эти проекты не получили развития.

Европейские обычаи при дворе Крымского ханства

Для стабилизации положения в ханстве и эффективности проводимых реформ Шагин Герай попытался реорганизовать и военную систему, введя вместо призыва на войну своих владетельных беев и ногайских мурз воинскую повинность и, следовательно, формирование постоянного войска на профессиональной основе. Определенную поддержку ему оказывал в этом впоследствии российский дипломатический представитель при ханском дворе – вышеупомянутый П. П. Веселицкий, содействовавший в приобретении оружия и боеприпасов для ханской гвардии. Однако, когда в 1780 г. польский аристократ граф В. Потоцкий предложил хану создать наемную армию и даже сам выразил готовность сформировать целый полк, Веселицкий «наложил вето» на этот проект, позволив хану создать лишь немногочисленную конную гвардию («бешлеи»), лишь намекнув на создание большей, до 20 тыс. солдат, армии в перспективе.

При своем дворе хан попытался ввести некоторые европейские обычаи, в первую очередь – в обиходе (за что недоброжелатели открыто именовали хана «гяуром»). Сам он (как и некоторые его приверженцы) ездил не верхом, а в английской карете. В медресе Кефе он приказал обучать детей также русскому и европейским языкам, оплачивая работу учителей за счет казны.

Из открытых источников: dzen.ru

Вместе с тем, несмотря на реформы, Шагин Герай до самого конца своего правления продолжал соблюдать многовековые традиции крымской государственности и сохранял ряд ее институтов. В частности, к ним относилось издание ярлыков (или, на османский манер, «фирманов»), которыми он назначал сановников и военачальников на должности, устанавливал жалование и пр. Также он в полной мере сохранил и достаточно широко применял систему жестоких наказаний, в т. ч. смертную казнь. Думается, проявление этих традиций должно было укрепить легитимность хана в глазах тех, кто не слишком поддерживал его самого или его покровителей – власти Российской империи.

Опасность восстановления зависимости от османов

Современные исследователи не без оснований отмечают, что большинство реформ Шагин Герая носило «подражательный» характер, поскольку хан старался модернизировать Крымское ханство по образу и подобию Российской империи, к чему ни он сам, ни его подданные не были в достаточной степени подготовлены. Неудивительно, что большинство преобразований этого монарха так и не были эффективно реализованы на практике.

С другой стороны, реформы хана в глазах его подданных выглядели слишком радикальными и вызывали их недовольство. Как следствие, в течение практически всего правления Шагин Герая в ханстве не прекращались восстания. Так, уже вскоре после его восшествия на трон, в 1777 г., была предпринята попытка провозгласить ханом Бахт Герая. Затем последовало вышеупомянутое вторжение в Крым османского ставленника Селим Герая III. В 1780 г. последовало очередное восстание ногайцев и татар. Наконец, летом 1782 г. восстание против хана подняли его братья – Арслан Герай и Бахадур Герай. Последний на короткое время даже занял трон, заставив Шагин Герая бежать. При этом новый хан тут же обратился за поддержкой к Османской империи, что влекло опасность восстановления ее сюзеренитета над Крымом.

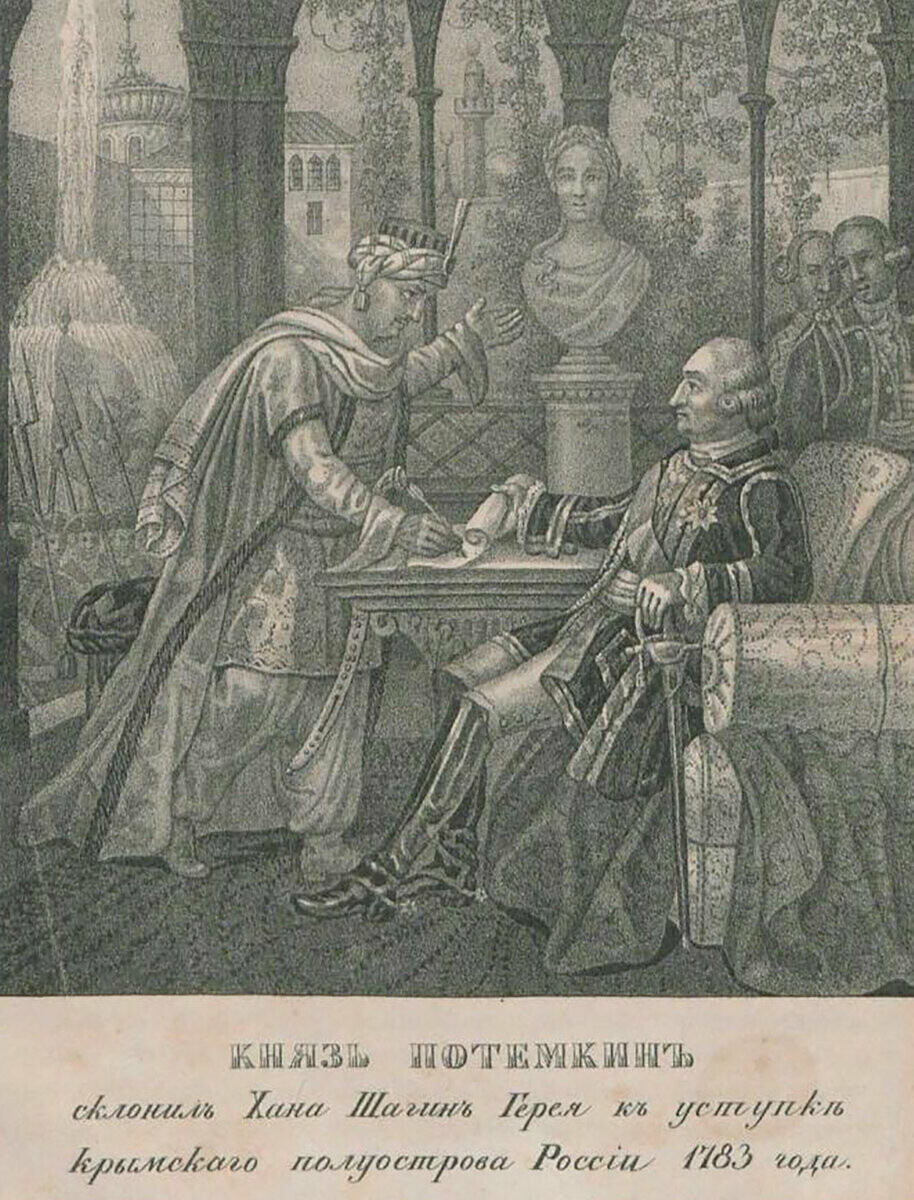

Князь Потёмкин принимает отречение последнего крымского хана Шахина Герая

Источник: ru.wikipedia.org

Российские войска в августе-сентябре 1782 г. вновь вступили на территорию полуострова и сумели довольно быстро подавить восстание, заставив его предводителей, в свою очередь, бежать, а Бахадур Герая 9 месяцев продержали под арестом. После подавления каждого восстания (при помощи российских войск) хан развертывал массовые репрессии против их участников и подозреваемых в сочувствии к восставшим, порой настолько жестокие, что они вызывали негодование даже российских властей. Сама Екатерина II рекомендовала ему обойтись с бунтовщиками милостиво, о чем приказала через новороссийского генерал-губернатора князя Г. А. Потемкина командующему российскими войсками генерал-поручику графу де Бальмену «объявить помянутому хану в самых сильных изражениях». Хан, правильно поняв ее рекомендацию в качестве приказа, действительно пощадил почти всех участников мятежа, включая и его предводителей.

Продолжение следует

Авторы: Р.Ю.Почекаев