Часть 2: Крым Хаджи Герая: между османами, генуэзцами, поляками и Большой Ордой

Часть 3: «Якобы в детстве во время смут будущий правитель Крыма был спасён пастухом, отсюда все татарские ханы носили название Герай-пастух»

Часть 4: «Находился в Каффе император (хан Менгли Герай) с тысячью татарами, которых турки покорили»

Часть 5: «Крымские ханы из поколения в поколение являются падишахами – господами государства, господами хутбы и господами монеты»

Часть 6: «Осуществлению этого беспрецедентного в истории Золотой Орды «морского проекта» смогли помешать лишь умелые действия генуэзцев»

Часть 7: «После падения в 1475 г. генуэзской Каффы и других крепостей в южной части Крыма в ханстве начался новый виток борьбы за престол»

Часть 8: «Политика государства представляла сочетание контроля со стороны Стамбула и инициативы крымских ханов»

Часть 9: «Когда крымские войска подошли и начали обстрел города, то Ямгурчи-хан и его беки погрузили на суда свои семьи и покинули город»

Часть 10: «Астраханское ханство и потомки Кучук-Мухаммеда были для крымских Гераев наиглавнейшими противниками»

Часть 11: «Через некоторое время в Хаджи-Тархане разгорелся жестокий конфликт, ногаи обратили клинки против крымцев, убили хана и калгу»

Часть 12: «Миролюбие хана преследовало глобальные политические цели, о чем свидетельствовало его посольство в ногайскую столицу Сарайчук»

Часть 13: «Триумфальное для хана завершение первого похода 1571 года побудило бия направить на Русь уже свои собственные отряды»

Часть 14: «Вторым источником доходов и для крымских ханов из династии Гераев было регулярное поступление из Москвы «поминок» и «жалований»

Часть 15: «Крымский хан рассчитывал получить согласие Порты на водворение в Астрахани одного из своих сыновей»

Часть 16: «Богатырь Герай развернул свои отряды назад, находясь всего в четырёх верстах от ставки «Тушинского вора»

Часть 17: «В районе пересечения Калужской дороги татары атаковали двигавшееся на Москву войско Лжедмитрия II»

Часть 18: Крымское ханство: история взаимоотношений Польши и Литвы

Часть 19: «Для негативного образа татар использовалось слово «гиравец», чубатый. Чубатость тогда ассоциировалась с запорожцами»

Часть 20: «Дипломатические и торговые контакты между Крымским ханством и мамлюкским Египтом установились еще при Хаджи Герае»

Часть 21: «Из братьев крымского хана сначала в руки персов попал Адиль Гирай, занимающий пост калги, а затем его младший брат Гази Гирай»

Часть 22: «Мехмед Герай IV был смещен Османами за отказ участвовать в войне с Габсбургами. Он стал суфием»

Часть 23: «В начале XVII в. крымская конная армия пользовалась хорошей славой»

Часть 24: «Обращение левобережного гетмана Брюховецкого за помощью к Адилю Гераю I позиционировалось Крымом как избрание хана «протектором казаков»

Часть 25: «В 1681 г. ликвидировало Касимовское ханство. Эта новость была воспринята в Крыму негативно»

Часть 26: «Крымское ханство стремилось сохранить контроль над политикой Стамбула в северном направлении»

Часть 27: «Войска обоих мусульманских стран эффективно очистили от противника земли к югу от Дуная и перенесли войну в Валахию и Трансильванию»

Часть 28: «С середины XVII в. немалую роль в отношениях Крымского ханства и Речи Посполитой играл казацкий фактор»

Часть 29: «Казы Герай в новой грамоте отказался признать за Польшей доступ к Черному морю и требовал ликвидации днепровского казачества»

Часть 30: «Победа союзников под Веной придала новый импульс крымской дипломатии Собеского»

Часть 31: «Зимний набег 1699 г. стал последним крупным татарским нападением в истории Речи Посполитой»

Часть 32: «В начале 1656 г. калмыцкий отряд силой в 1, 5 тыс. воинов за Молочными Водами, на подступах к Крыму, захватил ногайский улус Армамет-мирзы»запорожцев на Крым

Часть 33: «Последней крупной военной акцией калмыков в XVII столетии было участие в Азовских походах»

Часть 34: «Крымских ханов с народами Кавказа связывали особые отношения: кабардинские князья издавна роднились с ними»

Часть 35: «Челеби многократно отмечает угрозу со стороны калмыков и подчеркивает мирный характер сосуществования ногайцев и черкесов»

Часть 36: «Татары также воздерживаются ходить в Чиркасию, потому что там очень воинственный народ»

Часть 37: «В трудные для себя времена черкесы «целыми племенами» переселялись в Крым»

Часть 38: «В Москве не оставляли надежды заполучить к себе в союзники Гази-мирзу и тем самым разрушить крымско-казыевский союз»

Часть 39: «Воспользовавшись массовым исходом Малых Ногаев, 28 июня 1637 г. донские казаки взяли османский Азов

Часть 40: «Русско-турецкий договор 1682 г. закреплял за османскими и крымскими властями право взимать пошлины с казаков»

Часть 41: «Опубликовано ранее неизвестное письмо крымского хана Адиль Герая атаману Степану Разину от 3 августа 1699 г»

Часть 42: «В 1637 гг. хан Инайет Герай добился участия запорожцев в походе против Буджакской Орды

Часть 43: «К реализации новых мер по нейтрализации крымцами казачьей угрозы в 1650-х-1660-х гг. активно присоединился Стамбул»

Часть 44: «Бахчисарай видел в переселявшихся в его пределы запорожских казаках лишь новых подданных»

Часть 45: «Москва рассматривала возможность в 1674-1676 гг. организовать крупный поход на Крым»

Часть 46: «Заключение Бахчисарайского договора знаменовало отказ Порты от планов захвата всей Украины»

Часть 47: «России необходимо было нейтрализовать Крымское ханство, которое прикрывало северные границы Османской империи»

Часть 48: «В Стамбуле новым ханом избрали Селим Герая III – одного из основателей крымскотатарской политики мирного сосуществования с Россией»

Часть 49: «В 1711 г. ханский аталык возглавил поход на Кавказ, имея под своим началом 40 тыс. кубанских ногайцев»

Часть 50: «Известно, что Девлет выступал против похода Каплана на Кабарду, считая его авантюрой»

Часть 51: «Хан Крым Герай назначил сераскером Кубани Бахадыр Герая

Часть 52: «Однако ни Российская империя, ни ее ставленник Шагин Герай не собирались мириться с пребыванием османского ставленника на троне Крымского ханства»

Вмешательство во внутреннюю политику ханства

Стоит отметить, что еще одним серьезным поводом для недовольства политикой хана со стороны его родственников, знати и простых подданных являлось все усиливавшееся влияние российских властей на внутреннюю политику ханства, которое реализовывалось как через дипломатических представителей, так и через администрацию по¬граничных с ханством российских административно-территориальных единиц.

Уже после избрания в ханы Шагин Герая в 1777 г. был восстановлен пост резидента, который занял А. Д. Константинов. Любопытно, что официально он был признан в статусе дипломатического представителя, получив аудиенцию у хана лишь в июне 1779 г. т. е. после подписания Айналы-Кавакской конвенции, когда Россия уже могла быть уверена в надежности положения своего постоянного представителя в ханстве. Тем не менее еще до этого официального признания его резидентом со стороны хана он начал активно вмешиваться в дела Крымского ханства.

Источник: ru.wikipedia.org

Ханский резидент

Так, в течение 1778-1779 гг. им совместно с генералом А. В. Суворовым был организован и осуществлен вывод более 30 тыс. христианских подданных крымского хана в пределы России. Сделано это было после вторжения в Крым Селим Герая III под тем предлогом, что они могут подвергнуться опасности в случае очередного вторжения турков или из ставленников в Крым, однако, в любом случае, это было прямое ограни-чение суверенной власти хана Шагин Герая. Более того, по некоторым сведениям, Константинов (в отличие от Суворова) допускал насильственное перемещение христиан из Крыма, игнорируя недовольство хана по этому поводу и стараясь «вразумлять» его. Хан надеялся избавиться от чрезмерно деятельного дипломата, но даже такой возможности у него не было: вице-канцлер Н. И. Панин направил ему послание, в котором предписывал «возвратить прежнюю доверенность» резиденту, и хану волей-неволей приходилось делать вид, что он состоит с Константиновым в благожелательных отношениях.

Резидент продолжил активно участвовать в политической жизни ханства, как бы подчеркивая зависимое состояние Крыма от России. Причем проявлялось это на самых разных уровнях – от разработки церемониала приема иностранных дипломатов до улаживания налоговых претензий к русским подданным в отдельных населенных пунктах ханства. Согласно его собственным отчетам, он контролировал и внешнеполитическую переписку хана, что не слишком скрывал от него. Константинову предписывалось даже давать хану советы, как ему следует решать дела в собственном семействе – то чтобы хан старался расположить к себе своих братьев, то чтобы вернул из ссылки Гази Герай-султана, который «не составляет по себе никакой важности, но нельзя, чтоб удаление его ханом не подвигло противную сторону к разным и развратным о том толкам».

Обострение отношений

Вмешательство в крымские дела допускали и другие представители имперских властей. Так, например, кн. А. А. Прозоровский после подавления антиханского восстания в 1777 г. захватил принадлежавший крымцам скот и отказался его возвращать, несмотря на ханские претензии: он мотивировал свое решение как осуществле¬ние карательной меры. В марте 1778 г. харьковский генерал-губернатор П. А. Румянцев-Задунайский стал добиваться, чтобы Шагин Герай вернул титул бея влиятельному ногайскому мурзе Джан-Мамбету, которого он лишился по воле сераскер-султана Едичкульской Орды Арслан Герая. Румянцев предписал вышеупомянутому Константинову добиться от сераскера изменения решения и возврата мурзе титула за его приверженность к России – несмотря на то, что пожалование (как и лишение) званий, титулов и наград являлось прерогативой крымских ханов как суверенных правителей, не говоря уж о том, что взаимодействие с сераскер-султаном напрямую также было нарушением суверенной власти Шагин Герая. Неудивительно, что при таком отношении к нему российские администраторы (в частности, тот же Румянцев) называли хана «орудие к приведению дел ее императорского величества к желаемому предмету».

Деятельность А. Д. Константинова, вызвавшая столь серьезное обострение отношений с ханом, заставила дипломата весной 1780 г. добровольно покинуть пост резидента. На его место был назначен П. П. Веселицкий, уже занимавший пост резидента при Сахиб Герае II, статус которого, однако, был повышен. В знак «благоволения» императрицы Екатерины II к крымскому хану дипломат получил ранг чрезвычайного посланника и полномочного министра – такой же, как у российского представителя при султанском дворе в Стамбуле. С одной стороны, это, казалось бы, отражало изменение отношения Российской империи к Крымскому ханству, признание его более высокого статуса на международной арене. Но, с другой, более высокий статус Веселицкого предполагал и более широкие его полномочия, а следовательно – и более активное вмешательство в дела ханства.

Волнения в Едисанской Орде

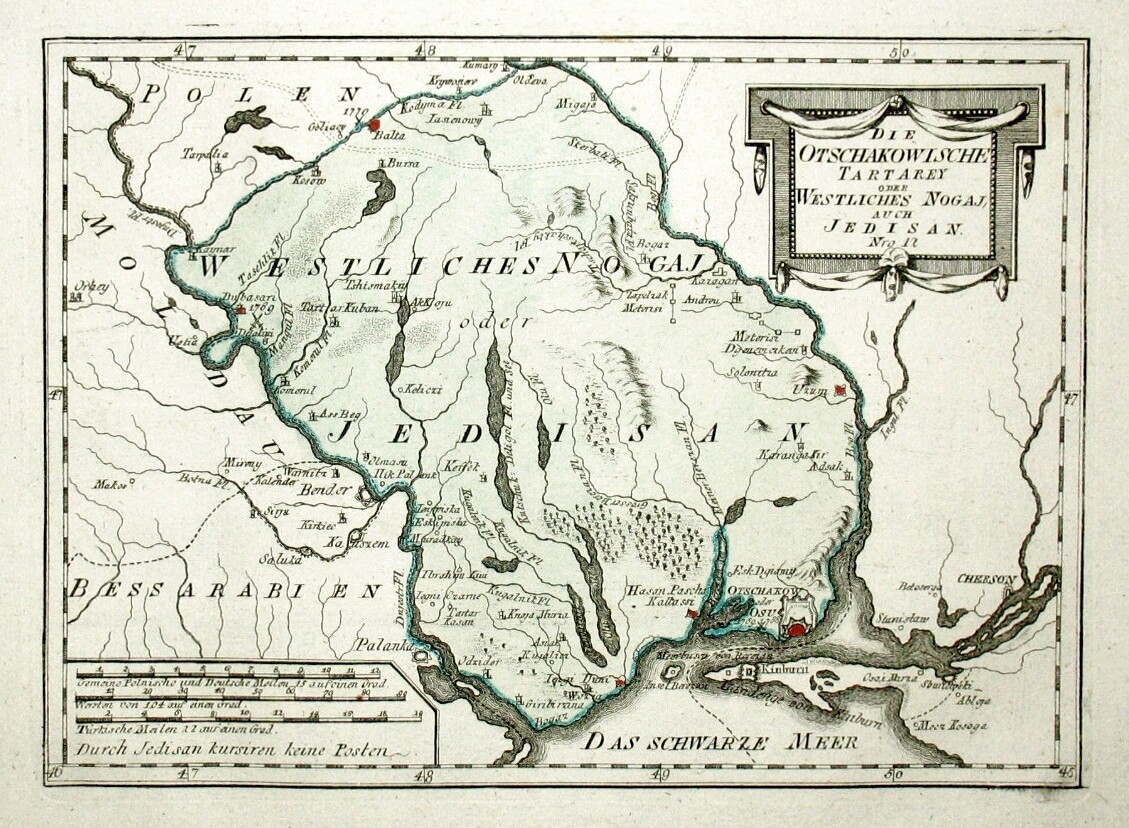

Карта, изданная в Вене около 1790 года, на которой указаны границы области «очаковских татар или западных ногаев в Едисане»

Источник: ru.wikipedia.org

Российские власти в отношениях с Крымским ханством на новом этапе вполне отдавали себе отчет, что власть и влияние могущественных родоплеменных предводителей-беев на ханов продолжает сохраняться, как и в прежние времена. Видя неспособность хана справиться с управлением этими ордами, чрезвычайный посланник сам взялся за урегулирование конфликтов, возникавших между ногайцами и их номинальным сюзереном. Так, осенью 1781 г., когда в Едисанской Орде начались волнения (связанные именно с усилением вмешательства российской имперской администрации в ее дела!), Веселицкий, не советуясь с ханом и опираясь исключительно на волю «ее императорского величества Екатерины», сначала начал переписку с предводителями орды, а затем для улаживания конфликта направил туда капитана И. Тугаринова, который, будучи российским офицером, тем не менее действовал как представитель интересов хана Шагин Герая.

Любопытно, что в 1781 г. Веселицкий оказал содействие хану Шагин Гераю в получении звания капитана лейб-гвардии Преображенского полка. Безусловно, это было почетное звание: таковыми обладали только представители высшей российской знати (а полковником в этом полку была сама Екатерина II). Однако и формально, и фактически это означало интеграцию хана самостоятельного государства в сановную и военную инфраструктуру Российской империи. Тем самым делался очередной шаг по укреплению российского влияния в Крымском ханстве.

Послание князя Потемкина

В 1782 г., вскоре после мятежа Арслан Герая и Бахадур Герая Веселицкий был отозван со своего поста, вероятно, из-за того, что в силу возраста (ему было уже больше 70 лет) уже не имел возможности достаточно эффективно выполнять свои обязанности. На его место был назначен весьма опытный дипломат С. Л. Лашкарев, который, пожалуй, был наиболее профессиональным из всех российских дипломатических представителей в Крымском ханстве: он имел востоковедную подготовку, в совершенстве владел татарским, турецким, арабским, персидским, грузинским и рядом европейских языков и до своего назначения в Крым был консулом в Синопе. Однако он был назначен на свой пост уже после того, как было принято решение о присоединении Крымского ханства к Российской империи, и задачей Лашкарева было как раз обеспечение реализации этого решения с наибольшей эффективностью. Нельзя не обратить внимания на то, что, в отличие от Веселицкого, он был отправлен к ханскому двору в качестве резидента, т. е. в более низком ранге. Это, без сомнения, лишний раз показывает, что Россия даже формально юридически перестала рассматривать Крымское ханство в качестве равноправного партнера на международной арене.

С. Л. Лашкарев прибыл в Крым в январе 1783 г., а уже в конце февраля князь Г. А. Потемкин направил ему послание, в котором выражал предварительное намерение присоединить Крым к России, в апреле того же года резидент получает секретное письмо, содержащее уже конкретные указания по реализации этого намерения.

Манифест Екатерины

Согласно указаниям Потемкина, уже в начале 1783 г. гр. де Бальмен вступил в переговоры с представителями татарской знати, предлагая им направить императрице прошение о принятии Крыма в российское подданство. Лашкареву же было предписано убедить в том же самого хана. В результате Шагин Герай в конце февраля 1783 г. в Карасубазаре открыто заявил, что «не желает быть такого коварного народа» и добровольно отрекается, на что «согласилась» Екатерина II.

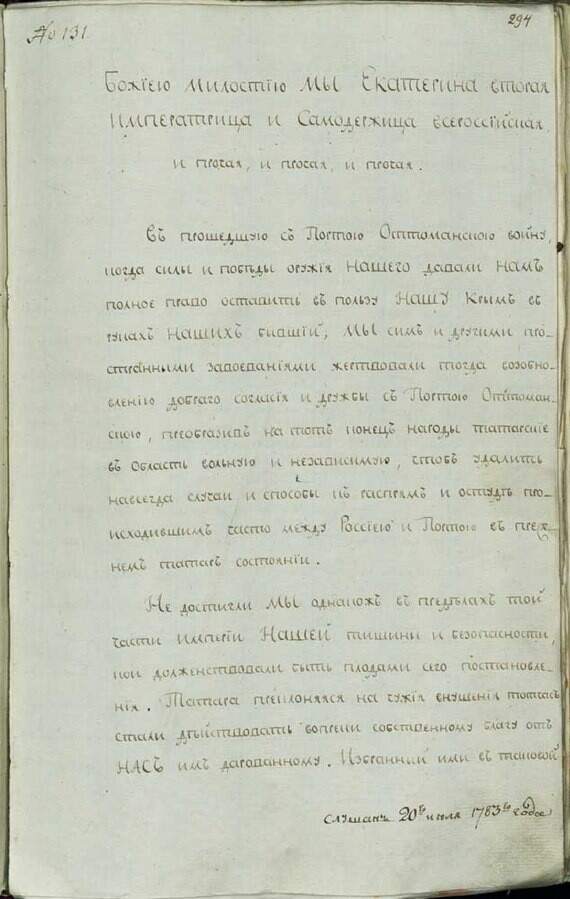

Манифест Екатерины II «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу»

Источник: ru.wikipedia.org

8 апреля 1783 г. Екатерина II издает манифест, в котором подробно обосновывает необходимость присоединения Крымского ханства к России тем, что «татары, преклоняся на чужие внушения, тотчас (после объявления независимости ханства. – Р. П.) стали действовать вопреки собственному благу, от нас дарованному». Также она упоминает о несоблюдении Османской империей принятых на себя невмешательств в дела ханства, так что, принимая решение о включении Крыма в состав Российской империи, она тем самым намеревается «вечный мир между империями Всероссийской и Оттоманской заключенный, сохранить искренне».

Трон персидского шаха

Учитывая то, что манифест был рассчитан на «внешнюю аудиторию», в т. ч. и на европейские страны, неудивительно, что его формулировки носят довольно нейтральный и обтекаемый характер. Зато в своем рескрипте, направленном лично на имя князя Потемкина императрица гораздо более откровенно и весьма подробно обосновала причины упразднения Крымского ханства, главной из которых, собственно, и видела «невежество и дикость татар», которые были «неспособны к существованию в образе области вольной и независимой». Не менее значительным основанием явилось также опасение, что Османская империя опередит Россию и вновь установит контроль над Крымом. При этом императрица выказала намерение обеспечить «монаршее наше призрение» хану Шагин Гераю, который «теряет в пользу России доставленные ему от нас самих области», даровав ему ежегодную пенсию в размере 200 тыс. руб. и, более того, советуя Потемкину посулить ему трон персидского шаха, для чего уже пла-нировалась война с Ираном! На этом заканчивается история существования самостоятельной государственности Крымского ханства и, соответственно, его системы власти и управления.

Установление российского протектората над Крымским ханством в 1771-1783 гг. (с перерывами) можно считать своего рода «репетицией» подобной же практики в отношении ряда государств и владений Средней Азии. В частности, в Бухарском эмирате и Хивинском ханстве Российская империя, формально провозглашая их независимость, фактически устанавливала полный контроль над их внешнеполитической и в значительной степени – над внутриполитической сферой, создавая режим наибольшего благоприятствования для российских предпринимателей и торговцев и ограничивая возможности проникновения в эти государства иностранных агентов и иностранного капитала. Механизмы контроля среднеазиатских протекторатов были совершенно те же, которые использовались в Крыму: заключение договора о мире и союзе (с упоминанием российского «покровительства») и учреждение российских дипломатических представительств (в Бухаре – Императорское Русское политическое агентство, в Хиве – администрация начальника Амударьинского военного отдела), «рекомендации» которых властям среднеазиатских ханств, по сути, носили характер распоряжений, обязательных к исполнению. Особенности внешнеполитической ситуации вокруг Крымского ханства привели к тому, что протекторат России над ним оказался кратковременным, и оно было официально включено в состав империи. Вероятно, ошибки и слабые стороны этой формы влияния на Крым оказались впоследствии учтены при установлении протектора¬та над Бухарой и Хивой, который просуществовал гораздо дольше – с рубежа 1860-1870-х гг. до падения Российской империи в 1917 г.

Проблема модернизации Крымского ханства

Вместе с тем многовековая традиция организации власти и управления в Крыму обусловила сохранения ряда элементов административной структуры ханского времени и после вхождения полуострова в состав Российской империи – на региональном и в особенности на местном уровне.

В заключение следует отметить, что сегодня достаточно активно дискутируется вопрос о неизбежности присоединения Крымского ханства к России и, как следствие, о возможностях сохранения и дальнейшего развития крымской государственности, ее «жизнеспособности». С одной стороны, казалось бы, история не терпит сослагательного наклонения, однако с другой, есть основания согласиться с доводами современных исследователей, предлагающих отказаться от «иронических» оценок государственности ханства на завершающем этапе его существования и сосредоточиться на изучении планов и проектов реформ в этом государстве как крымскотатарского, так и российского происхождения. Проблема модернизации Крымского ханства в период его независимости, в т. ч. и противоречивые преобразования хана Шагин Герая, несомненно, нуждаются в подробном изучении, свободном от прежних историографических установок.

Продолжение следует

Автор: Р.Ю.Почекаев