Часть 2: Крым Хаджи Герая: между османами, генуэзцами, поляками и Большой Ордой

Часть 3: «Якобы в детстве во время смут будущий правитель Крыма был спасён пастухом, отсюда все татарские ханы носили название Герай-пастух»

Часть 4: «Находился в Каффе император (хан Менгли Герай) с тысячью татарами, которых турки покорили»

Часть 5: «Крымские ханы из поколения в поколение являются падишахами – господами государства, господами хутбы и господами монеты»

Часть 6: «Осуществлению этого беспрецедентного в истории Золотой Орды «морского проекта» смогли помешать лишь умелые действия генуэзцев»

Часть 7: «После падения в 1475 г. генуэзской Каффы и других крепостей в южной части Крыма в ханстве начался новый виток борьбы за престол»

Часть 8: «Политика государства представляла сочетание контроля со стороны Стамбула и инициативы крымских ханов»

Часть 9: «Когда крымские войска подошли и начали обстрел города, то Ямгурчи-хан и его беки погрузили на суда свои семьи и покинули город»

Часть 10: «Астраханское ханство и потомки Кучук-Мухаммеда были для крымских Гераев наиглавнейшими противниками»

Часть 11: «Через некоторое время в Хаджи-Тархане разгорелся жестокий конфликт, ногаи обратили клинки против крымцев, убили хана и калгу»

Часть 12: «Миролюбие хана преследовало глобальные политические цели, о чем свидетельствовало его посольство в ногайскую столицу Сарайчук»

Часть 13: «Триумфальное для хана завершение первого похода 1571 года побудило бия направить на Русь уже свои собственные отряды»

Часть 14: «Вторым источником доходов и для крымских ханов из династии Гераев было регулярное поступление из Москвы «поминок» и «жалований»

Часть 15: «Крымский хан рассчитывал получить согласие Порты на водворение в Астрахани одного из своих сыновей»

Часть 16: «Богатырь Герай развернул свои отряды назад, находясь всего в четырёх верстах от ставки «Тушинского вора»

Часть 17: «В районе пересечения Калужской дороги татары атаковали двигавшееся на Москву войско Лжедмитрия II»

Часть 18: Крымское ханство: история взаимоотношений Польши и Литвы

Часть 19: «Для негативного образа татар использовалось слово «гиравец», чубатый. Чубатость тогда ассоциировалась с запорожцами»

Часть 20: «Дипломатические и торговые контакты между Крымским ханством и мамлюкским Египтом установились еще при Хаджи Герае»

Часть 21: «Из братьев крымского хана сначала в руки персов попал Адиль Гирай, занимающий пост калги, а затем его младший брат Гази Гирай»

Часть 22: «Мехмед Герай IV был смещен Османами за отказ участвовать в войне с Габсбургами. Он стал суфием»

Часть 23: «В начале XVII в. крымская конная армия пользовалась хорошей славой»

Часть 24: «Обращение левобережного гетмана Брюховецкого за помощью к Адилю Гераю I позиционировалось Крымом как избрание хана «протектором казаков»

Часть 25: «В 1681 г. ликвидировало Касимовское ханство. Эта новость была воспринята в Крыму негативно»

Часть 26: «Крымское ханство стремилось сохранить контроль над политикой Стамбула в северном направлении»

Часть 27: «Войска обоих мусульманских стран эффективно очистили от противника земли к югу от Дуная и перенесли войну в Валахию и Трансильванию»

Часть 28: «С середины XVII в. немалую роль в отношениях Крымского ханства и Речи Посполитой играл казацкий фактор»

Часть 29: «Казы Герай в новой грамоте отказался признать за Польшей доступ к Черному морю и требовал ликвидации днепровского казачества»

Часть 30: «Победа союзников под Веной придала новый импульс крымской дипломатии Собеского»

Часть 31: «Зимний набег 1699 г. стал последним крупным татарским нападением в истории Речи Посполитой»

Часть 32: «В начале 1656 г. калмыцкий отряд силой в 1, 5 тыс. воинов за Молочными Водами, на подступах к Крыму, захватил ногайский улус Армамет-мирзы»запорожцев на Крым

Часть 33: «Последней крупной военной акцией калмыков в XVII столетии было участие в Азовских походах»

Часть 34: «Крымских ханов с народами Кавказа связывали особые отношения: кабардинские князья издавна роднились с ними»

Часть 35: «Челеби многократно отмечает угрозу со стороны калмыков и подчеркивает мирный характер сосуществования ногайцев и черкесов»

Часть 36: «Татары также воздерживаются ходить в Чиркасию, потому что там очень воинственный народ»

Часть 37: «В трудные для себя времена черкесы «целыми племенами» переселялись в Крым»

Часть 38: «В Москве не оставляли надежды заполучить к себе в союзники Гази-мирзу и тем самым разрушить крымско-казыевский союз»

Часть 39: «Воспользовавшись массовым исходом Малых Ногаев, 28 июня 1637 г. донские казаки взяли османский Азов

Часть 40: «Русско-турецкий договор 1682 г. закреплял за османскими и крымскими властями право взимать пошлины с казаков»

Часть 41: «Опубликовано ранее неизвестное письмо крымского хана Адиль Герая атаману Степану Разину от 3 августа 1699 г»

Часть 42: «В 1637 гг. хан Инайет Герай добился участия запорожцев в походе против Буджакской Орды

Часть 43: «К реализации новых мер по нейтрализации крымцами казачьей угрозы в 1650-х-1660-х гг. активно присоединился Стамбул»

Часть 44: «Бахчисарай видел в переселявшихся в его пределы запорожских казаках лишь новых подданных»

Часть 45: «Москва рассматривала возможность в 1674-1676 гг. организовать крупный поход на Крым»

Часть 46: «Заключение Бахчисарайского договора знаменовало отказ Порты от планов захвата всей Украины»

Часть 47: «России необходимо было нейтрализовать Крымское ханство, которое прикрывало северные границы Османской империи»

Часть 48: «В Стамбуле новым ханом избрали Селим Герая III – одного из основателей крымскотатарской политики мирного сосуществования с Россией»

Часть 49: «В 1711 г. ханский аталык возглавил поход на Кавказ, имея под своим началом 40 тыс. кубанских ногайцев»

Часть 50: «Известно, что Девлет выступал против похода Каплана на Кабарду, считая его авантюрой»

Часть 51: «Хан Крым Герай назначил сераскером Кубани Бахадыр Герая

Часть 52: «Однако ни Российская империя, ни ее ставленник Шагин Герай не собирались мириться с пребыванием османского ставленника на троне Крымского ханства»

Часть 53: «В 1781 г. Веселицкий оказал содействие хану Шагин Гераю в получении звания капитана лейб-гвардии Преображенского полка»

Новые границы Северного Приазовья и Причерноморья

Следует отметить, что в XVIII в. (как, впрочем, и ранее) крымско-российские отношения обладали динамизмом и изменчивостью. Мы обращаем на это внимание еще и потому, что в исторической науке до сих пор отсутствует устоявшаяся «сквозная» периодизация истории Крымского ханства XV-XVIII вв., рубежные точки внутри которой имели бы специальное научное обоснование, не связанное с внешнеполитическим курсом Российского государства. Поскольку многие явления из жизни Крымского ханства XVIII в. берут истоки в последних двух десятилетиях пред¬шествующего столетия, есть резонные основания для рассмотрения событий рубежа веков как части более продолжительного периода.

Временной отрезок, охватывающий 1681-1700 гг., можно охарактеризовать как новую веху в истории Крымского ханства, четкими границами которой служат Бахчисарайский и Константинопольский мирные договоры. Именно тогда существенно ухудшилось международное положение Крымского ханства, не по своей воле вовлеченного в процессы создания и поддержания новых линейных границ европейского типа в Северном Приазовье и Северном Причерноморье. Их новая конфигурация неизбежно влияла на внутреннюю и внешнюю политику Крымского ханства, порождая среди его населения новые страхи и конфликты.

Периодизация крымско-российских отношений

Полагаем, что разбивка последнего столетия в истории Крымского ханства на периоды (какой-бы дискуссионный характер она не носила) будет способствовать системному уяснению общего и частного, закономерного и случайного в ухудшившемся международном положении Крыма, все же реагировавшего на новые удары судьбы и исторические вызовы. Одновременно такая периодизация может служить еще одним критическим аргументом при рассмотрении позиции авторов, по-своему доказывающих историческую неизбежность завоевания Крыма и его неспособность найти пути спасения в условиях русско-турецких договоренностей и установленного ими пограничного порядка.

Исходя из вышесказанного, можно выделить три взаимосвязанных периода в истории крымско-российских отношений конца XVII – XVIII в.:

1) 1681-1700 гг. (от Бахчисарайского мирного договора до Константинопольского мирного договора);

2) 1700-1772 гг. (от Константинопольского мирного договора до Карасубазарского договора);

1772-1783 гг. (от Карасубазарского договора до ликвидации Крымского ханства по манифесту императрицы Екатерины II). Весьма симптоматично, что само ханство уча-ствовало в подписании лишь двух вышеперечисленных договоров – Бахчисарайского и Карасубазарского.

Источник: historyrussia.org

Исследования крымско-российских отношений

Более чем трехвековая история взаимоотношений России и Крымского ханства заняла видное место в отечественной исторической науке, обретя полярные оценочные суждения и вместе с тем едва ли не незыблемые историографические традиции, с трудом поддающиеся уточнению или пересмотру. В последнее время появился ряд крупных коллективных и индивидуальных работ, в которых обобщается накопленный в науке исторический материал и предпринимаются попытки пересмотра традиционных историографических оценок русско-крымских отношений. Вместе с тем российская историческая наука далеко не во всем оказалась готовой к ревизии сложившихся в историографии представлений об истории Крымского ханства, о случайности/закономерности его ликвидации в 1783 г., о его роли в истории России и других государств Европы и Азии.

Даже в публикациях, вышедших на рубеже XX-XXI вв., можно встретить безапелляционное суждение о Крымском ханстве как о государстве, «застрявшем в средневековье из-за паразитического существования за счет работорговли», представлявшим собой «на редкость костную, застывшую феодальную структуру», или же «типичное химерическое образование» (по терминологии Л. Н. Гумилева), чье татарское и ногайское население, будучи «правящими этническими группами», существовало «не за счет ландшафта (национальной экономики), а за счет других этносов (грабительских походов на сопредельные страны, использования рабского труда, налогообложения немусульманского населения страны и т. д.)».

Столь категоричные констатации сродни мнению В. Д. Смирнова о якобы предопределенной судьбе Крыма в XVIII в. Выдающийся востоковед полагал, что «буйно прожитые» крымскими татарами XVI-XVII вв. «пропали даром для внутреннего развития и для упрочения международного положения их государства». Историки справедливо отмечают едва ли не тотальное влияние, оказанное на отечественную литературу о Крымском ханстве двухтомным трудом В. Д. Смирнова. Нельзя не согласиться с выводом И. В. Зайцева о том, что усвоенный В. Д. Смирновым и его российскими последователями пренебрежительный тон в отношении политического устройства Крыма «имеет своим источником османский взгляд на крымских татар». Скептицизм В. Д. Смирнова при освещении истории Крымского ханства именно XVIII в. и сегодня сказывается отрицательным образом на перспективах историографического осмысления имеющихся в науке трудов и взглядов на эту тему.

Альтернативные возможности в развитии Крымского ханства

Инерция подобного архаичного подхода обнаруживается на страницах некоторых новейших трудов. Их авторы почти не учитывают и системно критикуют альтернативную ревизионистскую точку зрения В. Е. Возгрина, которая, несмотря на очевидную политическую ангажированность, небезупречные аргументы и априорность многих выводов, не лишена рационального зерна. Историк пытается говорить не только о настойчивых планах России по завоеванию Крыма, но и о разном отношении населения ханства и его правителей к происходящему в сфере международных отношений того времени, и в том числе – об опасении географического сближения с Россией, о страхах населения ханства и т. п.

Бахчисарай на картине Б.М. Кустодиева

Источник: ru.wikipedia.org

В столь поляризованном контексте представляется вполне конструктивным мнение Н. И. Храпунова и Д. В. Конкина, посчитавших более продуктивным рассмотрение взаимоотношений между Россией и Крымским ханством «не в логике борьбы политических субъектов между собой, но как конкурентные проекты по объединению Восточной Европы». А. В. Мальгин и И. В. Зайцев обратили внимание на то, что Крымское ханство являлось высокоразвитым исламским государством, и это обстоятельство необходимо учитывать при анализе несовпадения русского и крымского понимания идеи государственного суверенитета. Стоит также согласиться и с С. Ф. Орешковой, заметившей, что господствующий в историографии иронический взгляд на проблему крымской независимости 1772-1783 гг. не должен заслонять существовавшие в 1770-е гг. «альтернативные возможности дальнейшего развития Крымского ханства». Компромиссность таких подходов, меняющих исследовательскую оптику, представляется более перспективной, чем, к примеру, парадигма В. В. Петрухинцева и Я. В. Вишнякова, склонных рассматривать события 1783 г. как логическое завершение «цивилизационного разлома», преодолевавшегося Россией с конца XVII в. в ходе четырех масштабных русско-турецких войн.

Эволюция набеговой системы Крымского ханства

Таким образом, «колониальный дискурс», в той или иной степени апеллирующий к неспособности крымских татар сохранить свою государственность в меняющихся геополитических условиях XVIII в., имеет давние и прочные традиции, своих сторонников и оппонентов. Для выработки же современных подходов к изучению политической и социальной истории Крымского ханства на новом исследовательском уровне понадобится открытая академическая дискуссия, свободная от эмоциональных пассажей о грудах разлагающихся трупов, лежащих на улицах сожженного российскими войсками в 1736 г. Бахчисарая, или же о «безвестных могилах» русских солдат, «до сих пор удобряющих плодородные черноземы современной южной Украины».

Получение нового научного знания возможно путем критического осмысления имеющихся в науке концепций и оценок – в том числе самых авторитетных, а также посредством расширения источниковой базы и обращения к новым тематическим сюжетам, ранее остававшимся на периферии исследовательских интересов ученых предшествующих поколений. В частности, речь идет об эволюции набеговой системы Крымского ханства, чутко реагировавшей на новые явления в сфере международной политики в XVIII в.; о массовых настроениях населения ханства в связи с завоеваниями России на Юге и новыми договорами между ней и Османской империей; о новых формах и способах «лавирования» крымских ханов между этими государствами в борьбе за свои интересы. Предлагаемый подход позволяет выйти за границы традиционных исследовательских сюжетов, связанных, например, с защитой Россией своих южных рубежей от «турецко-татарской агрессии».

Сдерживания казаков Москвой

По-настоящему переломным событием в истории Крымского ханства стало заключение 3 июля 1700 г. Константинопольского договора о мире «до сроку тридцать лет» между Османской империей и Российским царством. Хотя ханство и не являлось одной из договаривающихся сторон, условия соглашения имели к нему самое непосред-ственное отношение (в том числе и потому, что оно было активным участником русско-турецкой войны 1686-1699 гг., окончательные итоги которой и были подведены Константинопольским миром).

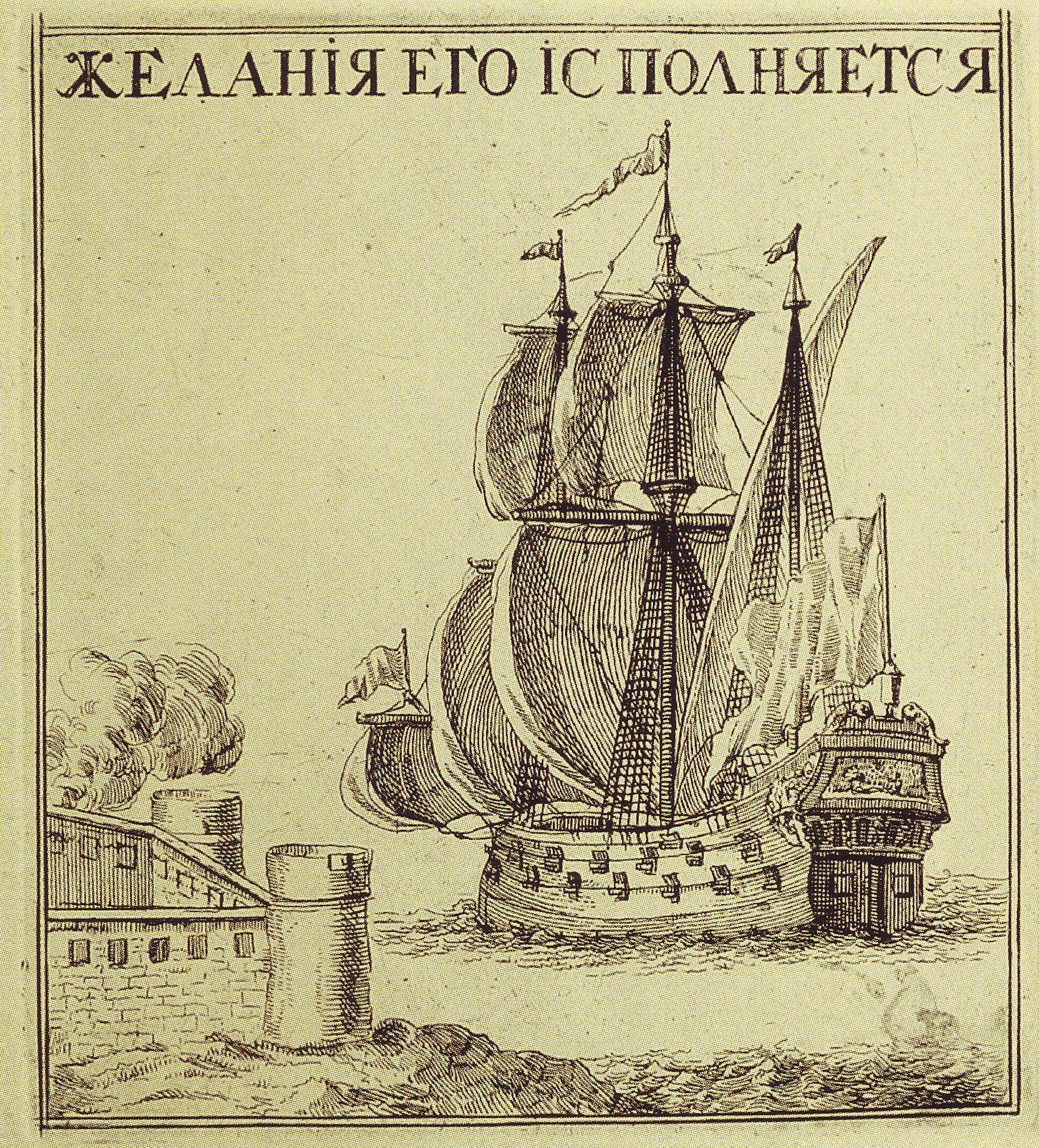

Фрегат Крепость на котором приплыли русские посланники для подписания Константинопольского мира

Источник: znanierussia.ru

Договор закреплял в составе России захваченный ею в 1696 г. город-крепость Азов и «к нему належащие все старые и новые городки», с находящимися между ними землями и прилегающей акваторией Азовского моря. Границей российского Приазовья с Крымской стороны была определена р. Миус, а с Кубанской стороны к России отходила территория на десять часов конной езды от Азова. Земли, лежащие между устьем Миуса и Перекопским перешейком Крымского полуострова, объявлялись нейтральными. Взятые российскими войсками в 1695 г. Казыкермень (Газикерман) и три другие османские крепости в низовьях р. Днепр подлежали разрушению, а территория, на которой они располагались, возвращалась Османской империи. При этом в пограничной полосе запрещалось возводить новые укрепления. Москва обязалась сдерживать «от своевольства и напусков» казаков, а Стамбул взял на себя аналогичные обязательства в отношении крымских татар, ногайцев и черкесов. Отменялась ежегодная российская «дача» крымскому хану. Даже простой перечень этих условий не оставляет сомнений в том, что Константинопольский договор оказал на дальнейшую судьбу Крыма огромное влияние.

Последствие Константинопольского договора

Соглашение существенно изменило геополитическую ситуацию в Юго-Восточной Европе, подорвав многовековую монополию Османской империи в Азово-Черноморском бассейне. Приобретенный Россией в Северо-Восточном Приазовье стратегический плацдарм не только укрепил оборону ее южных рубежей, но и стал залогом успешного продолжения экспансии в направлении Черного моря, что создавало потенциальную угрозу и для Крыма. Кроме того, Россия получила контроль над коммуникациями, обеспечивавшими опасные для нее прямые контакты Стамбула и Бахчисарая с калмыка-ми, тюркскими народами Поволжья и степного Предкавказья.

Константинопольский договор лишал крымских ханов возможности совершать набеги на Россию и требовать от царей выплаты дани. Подчеркнем, что вопреки имеющимся в литературе утверждениям, Москва перестала отправлять в Крым «поминки» не в 1700-м, а в 1686 г. – после заключения антитурецкого союза с Речью Посполитой.

Не менее значительными были последствия Константинопольского договора 1700 г. для внутренней жизни Крымского ханства. В Бахчисарае не могли не замечать действительно изменившегося характера крымско-русских отношений, выразившегося не только в прекращении получения царских «поминков», но и в эволюции всего «крымского» направления российской дипломатии. Константинопольский договор положил конец равноправным дипломатическим отношениям Москвы с Бахчисараем, и все внешнеполитические контакты с Крымом перешли с государственного уровня на региональный, сосредоточившись, главным образом, в руках гетмана Войска Запорожского (Левобережной Украины) и азовского воеводы (с 1703 г. губернатора). Межгосударственные отношения опустились на уровень пограничной дипломатии, прекратился обмен посольствами между Россией и Крымским ханством, резко понизился статус русских дипломатических представителей, отправлявшихся к крымским ханам. Теперь вместо пышных посольских миссий, везущих дорогие подарки хану, его родственникам и придворным, в Бахчисарай и периферийные владения Гераев стали приезжать скромные посланцы пограничных администраторов, не имевшие официального дипломатического ранга, а визиты крымских послов в Москву вообще прекратились.

Продолжение следует

Авторы: П.Л.Аваков, Д.В.Сень