Часть 2: Крым Хаджи Герая: между османами, генуэзцами, поляками и Большой Ордой

Часть 3: «Якобы в детстве во время смут будущий правитель Крыма был спасён пастухом, отсюда все татарские ханы носили название Герай-пастух»

Часть 4: «Находился в Каффе император (хан Менгли Герай) с тысячью татарами, которых турки покорили»

Часть 5: «Крымские ханы из поколения в поколение являются падишахами – господами государства, господами хутбы и господами монеты»

Часть 6: «Осуществлению этого беспрецедентного в истории Золотой Орды «морского проекта» смогли помешать лишь умелые действия генуэзцев»

Часть 7: «После падения в 1475 г. генуэзской Каффы и других крепостей в южной части Крыма в ханстве начался новый виток борьбы за престол»

Часть 8: «Политика государства представляла сочетание контроля со стороны Стамбула и инициативы крымских ханов»

Часть 9: «Когда крымские войска подошли и начали обстрел города, то Ямгурчи-хан и его беки погрузили на суда свои семьи и покинули город»

Часть 10: «Астраханское ханство и потомки Кучук-Мухаммеда были для крымских Гераев наиглавнейшими противниками»

Часть 11: «Через некоторое время в Хаджи-Тархане разгорелся жестокий конфликт, ногаи обратили клинки против крымцев, убили хана и калгу»

Часть 12: «Миролюбие хана преследовало глобальные политические цели, о чем свидетельствовало его посольство в ногайскую столицу Сарайчук»

Часть 13: «Триумфальное для хана завершение первого похода 1571 года побудило бия направить на Русь уже свои собственные отряды»

Часть 14: «Вторым источником доходов и для крымских ханов из династии Гераев было регулярное поступление из Москвы «поминок» и «жалований»

Часть 15: «Крымский хан рассчитывал получить согласие Порты на водворение в Астрахани одного из своих сыновей»

Часть 16: «Богатырь Герай развернул свои отряды назад, находясь всего в четырёх верстах от ставки «Тушинского вора»

Часть 17: «В районе пересечения Калужской дороги татары атаковали двигавшееся на Москву войско Лжедмитрия II»

Часть 18: Крымское ханство: история взаимоотношений Польши и Литвы

Часть 19: «Для негативного образа татар использовалось слово «гиравец», чубатый. Чубатость тогда ассоциировалась с запорожцами»

Часть 20: «Дипломатические и торговые контакты между Крымским ханством и мамлюкским Египтом установились еще при Хаджи Герае»

Часть 21: «Из братьев крымского хана сначала в руки персов попал Адиль Гирай, занимающий пост калги, а затем его младший брат Гази Гирай»

Часть 22: «Мехмед Герай IV был смещен Османами за отказ участвовать в войне с Габсбургами. Он стал суфием»

Часть 23: «В начале XVII в. крымская конная армия пользовалась хорошей славой»

Часть 24: «Обращение левобережного гетмана Брюховецкого за помощью к Адилю Гераю I позиционировалось Крымом как избрание хана «протектором казаков»

Часть 25: «В 1681 г. ликвидировало Касимовское ханство. Эта новость была воспринята в Крыму негативно»

Часть 26: «Крымское ханство стремилось сохранить контроль над политикой Стамбула в северном направлении»

Часть 27: «Войска обоих мусульманских стран эффективно очистили от противника земли к югу от Дуная и перенесли войну в Валахию и Трансильванию»

Часть 28: «С середины XVII в. немалую роль в отношениях Крымского ханства и Речи Посполитой играл казацкий фактор»

Часть 29: «Казы Герай в новой грамоте отказался признать за Польшей доступ к Черному морю и требовал ликвидации днепровского казачества»

Часть 30: «Победа союзников под Веной придала новый импульс крымской дипломатии Собеского»

Часть 31: «Зимний набег 1699 г. стал последним крупным татарским нападением в истории Речи Посполитой»

Часть 32: «В начале 1656 г. калмыцкий отряд силой в 1, 5 тыс. воинов за Молочными Водами, на подступах к Крыму, захватил ногайский улус Армамет-мирзы»запорожцев на Крым

Часть 33: «Последней крупной военной акцией калмыков в XVII столетии было участие в Азовских походах»

Часть 34: «Крымских ханов с народами Кавказа связывали особые отношения: кабардинские князья издавна роднились с ними»

Часть 35: «Челеби многократно отмечает угрозу со стороны калмыков и подчеркивает мирный характер сосуществования ногайцев и черкесов»

Часть 36: «Татары также воздерживаются ходить в Чиркасию, потому что там очень воинственный народ»

Часть 37: «В трудные для себя времена черкесы «целыми племенами» переселялись в Крым»

Часть 38: «В Москве не оставляли надежды заполучить к себе в союзники Гази-мирзу и тем самым разрушить крымско-казыевский союз»

Часть 39: «Воспользовавшись массовым исходом Малых Ногаев, 28 июня 1637 г. донские казаки взяли османский Азов

Часть 40: «Русско-турецкий договор 1682 г. закреплял за османскими и крымскими властями право взимать пошлины с казаков»

Часть 41: «Опубликовано ранее неизвестное письмо крымского хана Адиль Герая атаману Степану Разину от 3 августа 1699 г»

Часть 42: «В 1637 гг. хан Инайет Герай добился участия запорожцев в походе против Буджакской Орды

Часть 43: «К реализации новых мер по нейтрализации крымцами казачьей угрозы в 1650-х-1660-х гг. активно присоединился Стамбул»

Часть 44: «Бахчисарай видел в переселявшихся в его пределы запорожских казаках лишь новых подданных»

Часть 45: «Москва рассматривала возможность в 1674-1676 гг. организовать крупный поход на Крым»

Часть 46: «Заключение Бахчисарайского договора знаменовало отказ Порты от планов захвата всей Украины»

Часть 47: «России необходимо было нейтрализовать Крымское ханство, которое прикрывало северные границы Османской империи»

Часть 48: «В Стамбуле новым ханом избрали Селим Герая III – одного из основателей крымскотатарской политики мирного сосуществования с Россией»

Часть 49: «В 1711 г. ханский аталык возглавил поход на Кавказ, имея под своим началом 40 тыс. кубанских ногайцев»

Часть 50: «Известно, что Девлет выступал против похода Каплана на Кабарду, считая его авантюрой»

Часть 51: «Хан Крым Герай назначил сераскером Кубани Бахадыр Герая

Часть 52: «Однако ни Российская империя, ни ее ставленник Шагин Герай не собирались мириться с пребыванием османского ставленника на троне Крымского ханства»

Часть 53: «В 1781 г. Веселицкий оказал содействие хану Шагин Гераю в получении звания капитана лейб-гвардии Преображенского полка»

Часть 54: «Взятые российскими войсками в 1695 г. Казыкермень (Газикерман) и три другие османские крепости в низовьях р. Днепр подлежали разрушению»

Часть 55: «Ныне де у нас мир по договору турецкому, а с Крымом де по се число договору не было, однако ж де мы по се число мир содерживаем...»

Часть 56: «Бахты Герай с Кубанской Ордой, казаками-некрасовцами, калмыками вторгся на территорию Азовской и Казанской губерний»

Часть 57: «С середины XVIII века различные ногайские группы все чаще стремились не совершать набеги на России, а перейти в ее подданство»

Часть 58: «Неудачливый союзник шведов Мазепа просил у крымского хана 40-тысячное войско»

Наследие Золотой Орды в Крымском ханстве

Являясь одним из наследников и фактически главным политическим преемником Золотой Орды, Крымское ханство унаследовало ее основные государственные институты и традиции управления. Однако особенности как внутреннего, так и внешнего положения этого государства обусловили их значительную трансформацию, восприятие иностранного опыта в государственной сфере, а также учет местных особенностей Крыма и прилегающих территорий, что позволяет говорить о самобытности структуры власти в Крымском ханстве. Проблемам организации власти и управления в Крымском ханстве посвящена достаточно обширная историография, при этом различные исследователи обращали внимание на разные аспекты крымско-ханской государственности либо же на различные периоды истории ее развития.

Так, наиболее полно эволюция власти и управления в Крыму прослежена в фундаментальном исследовании В. Д. Смирнова. Особенностям властной системы Крымского ханства в начале XVI в. посвящена объемная статья В. Е. Сыроечковского, XVI-XVII вв. – работы Н. Кроликовской, а уже XVIII в. – труд Н. Тунманна. Различные аспекты взаимоотношений в сфере власти и управления ханов и аристократии Крыма прослежены в работах А. В. Белякова, М. В. Моисеева, А. В. Виноградова, Х. Иналджика, Ш. Э. Сейт-Маметова. О роли в государственной жизни высокопоставленных представителей мусульманского духовенства пишет Д. М. Исхаков.

Ханский дворец (Бахчисарай), картина Карло Боссоли, 1857

Источник: ru.wikipedia.org

Особое положение представительниц крымского правящего рода и их значение в государственной жизни охарактеризованы в работе А. М. Некрасова. Специфика правового положения отдельных административно-территориальных образований в составе Крымского ханства (включая ряд ногайских орд и северо-кавказские владения) отражена в трудах Ф. Ф. Лашкова, В. В. Трепавлова, С.Н. Гизера, В. В. Грибовского и Д. В. Сеня. Вопросам местного управления и самоуправления в Крыму в ханский период посвящены исследования Ф. Ф. Лашкова, Э. Э. Абибуллаевой. Учитывая сложность и неоднозначность вопроса о вассальной зависимости Крымского ханства, не приходится удивляться, что он неоднократно рассматривался исследователями, предлагавшими свою интерпретацию взаимоотношений правящих династий Османов и Гераев. В частности, можно назвать работы Х. Иналджика, А. Беннигсена и Ш. Лемерсье-Келькеже, И. В. Зайцева.

Были ли Крымские ханы монархами?

Сведения о государственном устройстве Крымского ханства, его системе власти и управления содержатся в разнообразных источниках, которые активно вводятся в научный оборот. Система органов власти представлена в ханских ярлыках, среди адресатов которых весьма скрупулезно перечисляются сановники и чиновники различного уровня. Реальная «расстановка сил» при ханском дворе в разные периоды более объективно представлена в дипломатической документации – русских посольских книгах и статейных списках посольств и отчетах российских дипломатических представителей в Крыму, отчетах и записках европейских дипломатов и путешественников. Особенности международного положения Крымского ханства, включая и статус его правителей, находят отражение в переписке крымских ханов с иностранными монархами.

Ценные сведения об отношениях при ханском дворе, организации управления, военного дела и т. д. составляют значительную часть крымскотатарских исторических сочинений, хотя при их анализе необходимо принимать во внимание, кем были их авторы, какую позицию они занимали и с какой целью создавали свои произведения. Как бы то ни было, в нашем распоряжении на сегодня имеется обширная источниковая база и историография, позволяющая сформировать целостное представление об основных институтах власти и управления в Крымском ханстве. Во главе государства стояли ханы из одной и той же династии Гераев – потомков Хаджи Герая, что само по себе уже было достаточно необычным: как известно, и в Золотой Орде, и в пост-ордынских государствах ханы принадлежали к разным ветвям рода Джучидов. Обстоятельства складывались так, что время от времени число претендентов на трон дополнительно ограничивалось представителями той или иной ветви этого многочисленного рода. Так, уже с начала XVI в. все крымские ханы являлись потомками Менгли Герая I, с 1580-х гг. – потомки его внука Девлет Герая I, а после 1717 г. трон занимали исключительно потомки Селим Герая I.

Гравюра «Обитатель Татарского Крыма», 1700

Источник: ru.wikipedia.org

Вместе с тем нельзя не отметить, что на протяжении всего времени существования Крымского ханства в нем не было четкого порядка престолонаследия – в этом отношении оно в полной мере унаследовало традиции перехода власти, существовавшие в более ранних чинги- зидских государствах и предусматривавшие целый ряд оснований для претензий на трон. Попытки упорядочить систему наследования власти путем определения в качестве наследника либо прямого потомка (старшего сына), либо старейшего представителя рода наталкивались на сопротивление как самих многочисленных Гераев, каждый из которых не без оснований считал себя законным претендентом на трон, так и влиятельной родоплеменной аристократии, отстаивавшей свое традиционное право выбирать хана на курултае. Еще больше неопределенности в систему престолонаследия внесло укрепление османского сюзеренитета над Крымским ханством, в результате чего к источникам права на власть добавилась необходимость получать инвеституру от султана Османской империи, выбор которого нередко не соответствовал сделанному самими Гераями и крымскими родоплеменными предводителями. Исходя из особенностей политической ситуации, безусловно, крымских ханов нельзя считать абсолютными монархами – да такой статус в принципе не был характерен для тюрко-монгольских государств. Тем не менее правовое положение монарха предусматривало определенные прерогативы, отражающие его особое место в системе власти Крымского ханства.

Полномочия Крымских ханов

К личным прерогативам хана относилось право чеканки монеты со своим именем («сикка») и право на упоминание его имени в пятничной проповеди («хутба»). Все это свидетельствовало об официальном суверенитете Крымского ханства и верховной власти его монарха (упоминание в хутбе имени османского султана перед именем хана как признак вассалитета стало практиковаться лишь с конца XVI в. и окончательно закрепилось не ранее XVII в.).

К политическим прерогативам хана относилось исключительное право на монарший титул: никаких случаев сосуществования «старших» и «младших» ханов в Крыму (в отличие, например, от среднеазиатской или монгольской позднесредневековой государственности) неизвестно. Как следствие, хан обладал формально всей полнотой властных полномочий и самостоятельно распоряжался собственным доменом.

Законодательные полномочия хана заключались в издании ярлыков – единоличных указов, которые, наравне с сиккой и хутбой, можно рассматривать как символ верховенства ханской власти и самостоятельного статуса. Унаследовав традицию издания ярлыков из Монгольской империи и Золотой Орды, ханы (несмотря на определенное влияние османской делопроизводственной традиции) сохраняли формуляр этого документа фактически в неизменном состоянии вплоть до конца существования ханства.

Монеты Крымского ханства

Источник: ru.wikipedia.org

Ярлык всегда понимался как акт волеизъявления правителя, вышестоящего по положению в отношении адресатов. Поэтому к числу ярлыков также относились и послания крымских ханов иностранным правителям, которых монархи из рода Гераев считали низшими по положению. К таковым относились многие европейские монархи – московские великие князья и цари, короли Польско-Литовского государства (Речи Посполитой), украинские гетманы, господари Молдавии и Валахии идр. Во внутренней жизни ярлыками оформлялись наиболее важные властные решения ханов, которыми предписывалось совершать какие-либо действий, либо воздерживаться от таковых. Ярлыки могли определять права и обязанности как населения в целом, отдельных регионов, представителей конфессий, так и отдельных лиц (жалованные грамоты). В Крыму сохранялась имперская и золотоордынская практика подтверждения ярлыков предшественников каждым новым ханом после вступления на престол: до нашего времени сохранились целые серии таких документов, содержащих пожалование тех или иных прав и привилегий от имени ряда последовательно сменявших друг друга монархов.

Воинский талант как причина избрания на трон

В административной сфере хан выступал полновластным руководителем системы «исполнительной власти», поскольку официально именно им назначались высшие сановники, начиная с калга-султана и нураддин-султана, утверждались в своем статусе наследственные владетели бейликов. Соответственно, он же мог их своей волей смещать и заменять (что неоднократно и делалось многими монархами). Хан представлял Крым на международной арене, хотя в данной сфере он обладал не исключительными полномочиями. Тем не менее именно хан объявлял войну и заключал мир, вел переговоры о союзе, установлении торговых отношений с другими странами, принимал иностранных послов и отпускал их.

Формально хан выступал и верховным главнокомандующим, хотя опять же это не означало, что он возглавлял все военные кампании Крымского ханства. Тем не менее ряд ханов вошел в историю прежде всего как полководцы, проводившие в походах большую часть своего правления (Девлет Герай I, Гази Герай II, Каплан Герай I и др.). Это неудивительно, поскольку в тюрко-монгольской политической традиции успешный правитель должен был совершать успешные походы и возвращаться с богатой добычей, которую щедро распределять среди своих приверженцев.

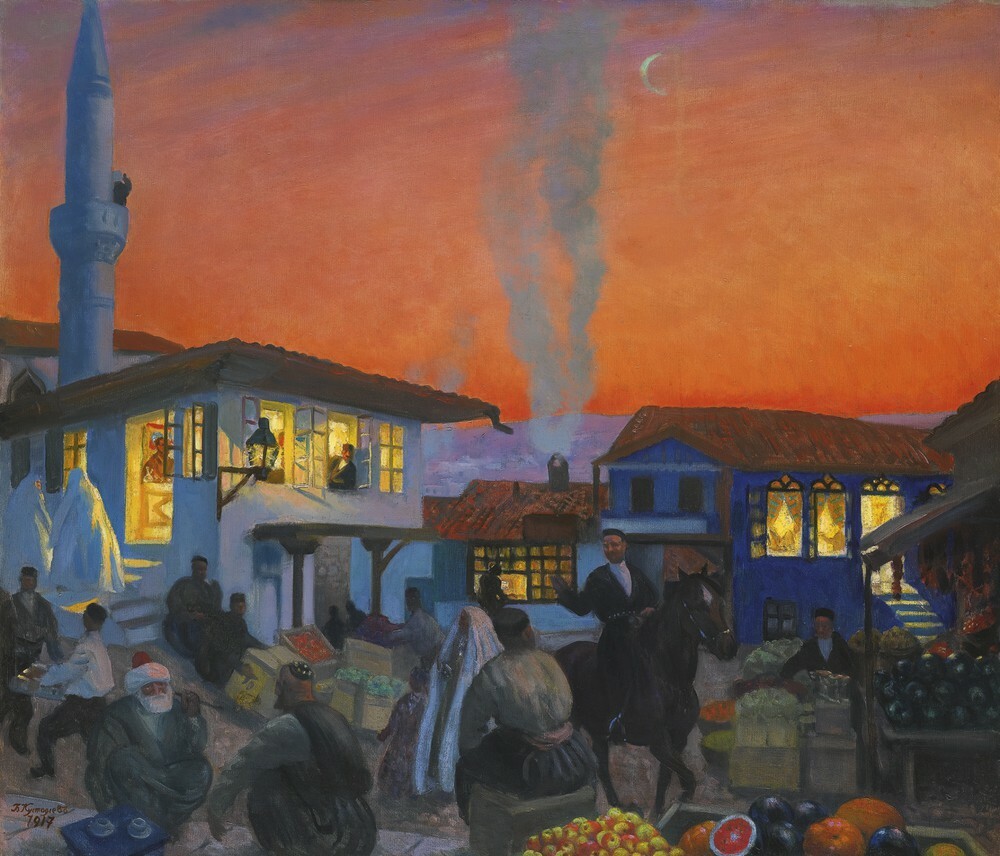

Бахчисарай на картине Кустодиева Б.М.

Источник: ru.wikipedia.org

Воинские таланты и удачи нередко служили основанием для избрания на трон, тогда как поражения, напротив, позволяли ставить вопрос о замене монарха более удачливым в военных предприятиях. Примечательно, что во время походов власть хана существенно возрастала, его решения становились более самостоятельными от воли сановников и родоплеменных предводителей, а их исполнение осуществлялось более оперативно. То же касалось и бедствий – например, в условиях «морового поветрия» крымский хан Мурад Герай сам принимал посольство и вел с ним переговоры, «чего при прежних крымских ханах от века не бывало». основные налоги в Крыму взимались на основе шариата и традиционно направлялись на определенные цели, у монархов были возможности пополнения казны за счет введения экстраординарных сборов (чаще всего – под предлогом очередной войны) или увеличения существующих сборов в торговой сфере. Впрочем, чаще всего такие налоги вскоре отменялись под влиянием знати и духовенства, которым сильные и состоятельные (и, соответственно, независящие от них) монархи были ни к чему.

Исключительные полномочия ханов

В судебной сфере хан выступал высшей инстанцией, имея право пересмотра или отмены решений нижестоящих судов. По некоторым делам хан обладал исключительными судебными полномочиями – таким, как государственные или наиболее тяжкие преступления (убийство и т. п.), и имел право приговаривать к смертной казни, равно как и утверждать все смертные приговоры нижестоящих судов. Крымские ханы, хотя и не столь часто, следовали тюрко-монгольской традиции, в соответствии с которой любой подданный мог обратиться к суду монарха, и тот не мог ему отказать До некоторой степени крымские ханы имели прерогативы и в формировании шариатских судов: они формально назначали высших судей-кади в Бахчисарае, Ак-Меджиде, Гезлеве и Ор-капы, которые, в свою очередь, назначали кади для судебных округов – кадылыков, которых в Крымском ханстве насчитывалось в разные периоды от 42 до 48. Часть этих кадылыков создавалась во владениях царевичей Гераев, бейликах и ногайских ордах, и в таких случаях судьи-кади были в большей степени подведомственны не хану и не вышестоящим шариатским судьям, а удельным правителям . Ханские полномочия в отношении конкретных кандидатов в судьи в таких кадылыках носили «рекомендательный характер».

Автор: Р.Ю. Почекаев