Часть 2: Крым Хаджи Герая: между османами, генуэзцами, поляками и Большой Ордой

Часть 3: «Якобы в детстве во время смут будущий правитель Крыма был спасён пастухом, отсюда все татарские ханы носили название Герай-пастух»

Часть 4: «Находился в Каффе император (хан Менгли Герай) с тысячью татарами, которых турки покорили»

Часть 5: «Крымские ханы из поколения в поколение являются падишахами – господами государства, господами хутбы и господами монеты»

Часть 6: «Осуществлению этого беспрецедентного в истории Золотой Орды «морского проекта» смогли помешать лишь умелые действия генуэзцев»

Часть 7: «После падения в 1475 г. генуэзской Каффы и других крепостей в южной части Крыма в ханстве начался новый виток борьбы за престол»

Часть 8: «Политика государства представляла сочетание контроля со стороны Стамбула и инициативы крымских ханов»

Часть 9: «Когда крымские войска подошли и начали обстрел города, то Ямгурчи-хан и его беки погрузили на суда свои семьи и покинули город»

Часть 10: «Астраханское ханство и потомки Кучук-Мухаммеда были для крымских Гераев наиглавнейшими противниками»

Часть 11: «Через некоторое время в Хаджи-Тархане разгорелся жестокий конфликт, ногаи обратили клинки против крымцев, убили хана и калгу»

Часть 12: «Миролюбие хана преследовало глобальные политические цели, о чем свидетельствовало его посольство в ногайскую столицу Сарайчук»

Часть 13: «Триумфальное для хана завершение первого похода 1571 года побудило бия направить на Русь уже свои собственные отряды»

Часть 14: «Вторым источником доходов и для крымских ханов из династии Гераев было регулярное поступление из Москвы «поминок» и «жалований»

Часть 15: «Крымский хан рассчитывал получить согласие Порты на водворение в Астрахани одного из своих сыновей»

Часть 16: «Богатырь Герай развернул свои отряды назад, находясь всего в четырёх верстах от ставки «Тушинского вора»

Часть 17: «В районе пересечения Калужской дороги татары атаковали двигавшееся на Москву войско Лжедмитрия II»

Часть 18: Крымское ханство: история взаимоотношений Польши и Литвы

Часть 19: «Для негативного образа татар использовалось слово «гиравец», чубатый. Чубатость тогда ассоциировалась с запорожцами»

Часть 20: «Дипломатические и торговые контакты между Крымским ханством и мамлюкским Египтом установились еще при Хаджи Герае»

Часть 21: «Из братьев крымского хана сначала в руки персов попал Адиль Гирай, занимающий пост калги, а затем его младший брат Гази Гирай»

Часть 22: «Мехмед Герай IV был смещен Османами за отказ участвовать в войне с Габсбургами. Он стал суфием»

Часть 23: «В начале XVII в. крымская конная армия пользовалась хорошей славой»

Часть 24: «Обращение левобережного гетмана Брюховецкого за помощью к Адилю Гераю I позиционировалось Крымом как избрание хана «протектором казаков»

Часть 25: «В 1681 г. ликвидировало Касимовское ханство. Эта новость была воспринята в Крыму негативно»

Часть 26: «Крымское ханство стремилось сохранить контроль над политикой Стамбула в северном направлении»

Часть 27: «Войска обоих мусульманских стран эффективно очистили от противника земли к югу от Дуная и перенесли войну в Валахию и Трансильванию»

Часть 28: «С середины XVII в. немалую роль в отношениях Крымского ханства и Речи Посполитой играл казацкий фактор»

Часть 29: «Казы Герай в новой грамоте отказался признать за Польшей доступ к Черному морю и требовал ликвидации днепровского казачества»

Часть 30: «Победа союзников под Веной придала новый импульс крымской дипломатии Собеского»

Часть 31: «Зимний набег 1699 г. стал последним крупным татарским нападением в истории Речи Посполитой»

Часть 32: «В начале 1656 г. калмыцкий отряд силой в 1, 5 тыс. воинов за Молочными Водами, на подступах к Крыму, захватил ногайский улус Армамет-мирзы»

Часть 33: «Последней крупной военной акцией калмыков в XVII столетии было участие в Азовских походах»

Часть 34: «Крымских ханов с народами Кавказа связывали особые отношения: кабардинские князья издавна роднились с ними»

Часть 35: «Челеби многократно отмечает угрозу со стороны калмыков и подчеркивает мирный характер сосуществования ногайцев и черкесов»

Часть 36: «Татары также воздерживаются ходить в Чиркасию, потому что там очень воинственный народ»

Часть 37: «В трудные для себя времена черкесы «целыми племенами» переселялись в Крым»

Часть 38: «В Москве не оставляли надежды заполучить к себе в союзники Гази-мирзу и тем самым разрушить крымско-казыевский союз»

Часть 39: «Воспользовавшись массовым исходом Малых Ногаев, 28 июня 1637 г. донские казаки взяли османский Азов

Часть 40: «Русско-турецкий договор 1682 г. закреплял за османскими и крымскими властями право взимать пошлины с казаков»

Часть 41: «Опубликовано ранее неизвестное письмо крымского хана Адиль Герая атаману Степану Разину от 3 августа 1699 г»

Часть 42: «В 1637 гг. хан Инайет Герай добился участия запорожцев в походе против Буджакской Орды

Часть 43: «К реализации новых мер по нейтрализации крымцами казачьей угрозы в 1650-х-1660-х гг. активно присоединился Стамбул»

Часть 44: «Бахчисарай видел в переселявшихся в его пределы запорожских казаках лишь новых подданных»

Часть 45: «Москва рассматривала возможность в 1674-1676 гг. организовать крупный поход на Крым»

Часть 46: «Заключение Бахчисарайского договора знаменовало отказ Порты от планов захвата всей Украины»

Часть 47: «России необходимо было нейтрализовать Крымское ханство, которое прикрывало северные границы Османской империи»

Часть 48: «В Стамбуле новым ханом избрали Селим Герая III – одного из основателей крымскотатарской политики мирного сосуществования с Россией»

Часть 49: «В 1711 г. ханский аталык возглавил поход на Кавказ, имея под своим началом 40 тыс. кубанских ногайцев»

Часть 50: «Известно, что Девлет выступал против похода Каплана на Кабарду, считая его авантюрой»

Часть 51: «Хан Крым Герай назначил сераскером Кубани Бахадыр Герая

Часть 52: «Однако ни Российская империя, ни ее ставленник Шагин Герай не собирались мириться с пребыванием османского ставленника на троне Крымского ханства»

Часть 53: «В 1781 г. Веселицкий оказал содействие хану Шагин Гераю в получении звания капитана лейб-гвардии Преображенского полка»

Часть 54: «Взятые российскими войсками в 1695 г. Казыкермень (Газикерман) и три другие османские крепости в низовьях р. Днепр подлежали разрушению»

Часть 55: «Ныне де у нас мир по договору турецкому, а с Крымом де по се число договору не было, однако ж де мы по се число мир содерживаем...»

Часть 56: «Бахты Герай с Кубанской Ордой, казаками-некрасовцами, калмыками вторгся на территорию Азовской и Казанской губерний»

Часть 57: «С середины XVIII века различные ногайские группы все чаще стремились не совершать набеги на России, а перейти в ее подданство»

Часть 58: «Неудачливый союзник шведов Мазепа просил у крымского хана 40-тысячное войско»

Часть 59: «К личным прерогативам хана относилось право чеканки монеты со своим именем и право на упоминание его имени в пятничной проповеди»

Часть 60: «Противовесом калга-султану в Крыму являлся следующий по значению пост нураддин-султана»

Роль крымского «дивана»

Содействовали везиру чиновники, назначавшиеся из числа огланов, чей статус весьма удачно охарактеризован русскими дипломатами при ханском дворе – «дворные паробки» и «царевы дворяне». Огланы происходили из знатных ро¬дов, но уступавших по значению карачи-беям, кроме того, нередко это были младшие сыновья, не имевшие шанса наследовать от отцов статус родоплеменных предводителей. Именно из их числа ханы формировали штат своего дворца, в который, опять же согласно русским диплома-там, входили «ясаулы» (ханские стражники, нередко выполнявшие ответственные поручения монархов), «конюшие», «дворецкие», «сокольники», «казначеи» и т. д.

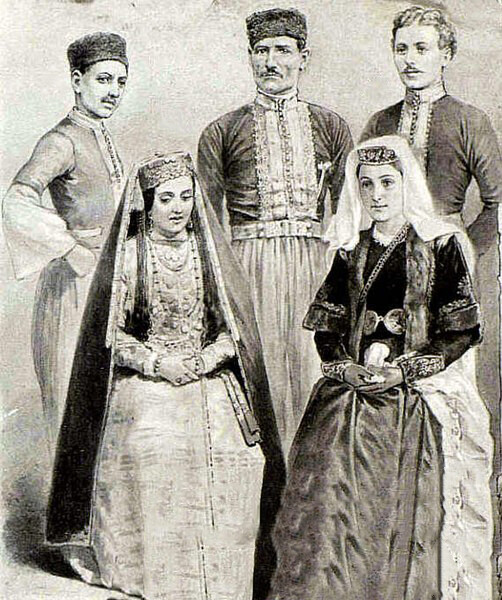

Фото: из открытых источников (соц. сети) vk.com

Большим влиянием на дела ханства обладали высшие представители мусульманского духовенства – сейиды, муфтии, шейх-ул-исламы и кади-аскеры. И если первые принадлежали к этому сословию по происхождению, остальные назначались по воле хана, что, однако, не означало, что они всегда и во всем ему подчинялись. Поскольку ислам являлся официальной религией в Крымском ханстве, а сами ханы всячески демонстрировали свою приверженность к исламу, а себя позиционировали как его ревнители, «духовные» сановники нередко обладали весьма серьезным влиянием в политических делах, включая и внешнюю политику. Неудивительно, что и они нередко упоминались и в ханских ярлыках среди представителей власти, и в качестве адресатов посланий и подарков от иностранных монархов.

Вышеперечисленные сановники, как правило, формировали «диван» (в русских дипломатических документах – «дума» или «все собрание»), т. е. совет при хане, в одобрении которым своих наиболее важных государственных решений нуждались крымские монархи. Этот диван являлся и высшей (не считая самого хана) судебной ин-станцией, рассматривавшей важные дела, включая суд над членами дома Гераев; судебное решение от имени этого судебного органа оглашал кади-аскер. Согласно турецкому путешественнику Эвлии Челеби, диван действовал «по законам рода Чингизидов». Иностранцы отмечали, что члены дивана далеко не всегда поддерживали решения хана: «Обыкновенно в Крыму хан в важнейших делах собирает беев и прочих членов из разных мурз, дабы объявить им свои намерения, и часто случается, что оные ими не апробуются».

Крымское ханство как «федерация»

Завершая обзор высших органов власти и управления Крымского ханства, следует сказать несколько слов о традиционном тюрко-монгольском властном институте – курултае, который российские дипломаты XV-XVI вв. весьма выразительно характеризуют как «земскую думу» или «всю землю». В отличие от дивана, в который входили лица, постоянно или регулярно пребывавшие при ханском дворе, курултай объединял всех членов ханского рода, высшей и служилой знати, часто – также и духовенства, которые собирались для решения самых важных вопросов – избрания хана, объявления войны и заключения мира, статуса вассальных территорий и т. п.

Будучи обширным государством, включающим в свой состав представителей разных народов, племен и родов с разным образом жизни, языком, вероисповеданием, Крымское ханство с точки зрения административно-территориального устройства представляло собой своеобразную «федерацию», в составе которой имелись «субъекты» с различным правовым статусом.

Ханский домен не являлся личным уделом ханов, как можно было бы предположить из его названия: в соответствии с тюрко-монгольскими традициями «государственные земли» считались владением всего правящего рода. Поэтому, наряду с ханом, собственные уделы имели также и влиятельные царевичи Гераи. В первую очередь, это были вышеупомянутые калга-султан и нурад- дин-султан. Также представители рода Гераев назначались в качестве правителей областей с центрами в крупных городах (Очаков, Ак-Меджид, Гезлев, Оркапы и др.). Например, Оркапы (Перекопом) – стратегически важной крепостью владел ор-бей, которого иностранные современники характеризуют как третьего по значению члена ханского рода после калги и нураддина. Эти царевичи обладали всей полнотой власти в своих владениях (в т. ч. и судебной), причем имели собственные диваны и даже собственных муфтиев и кади.

Горные и южнобережные крымские татары

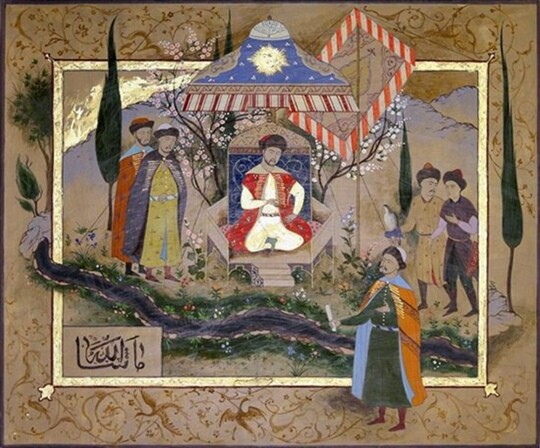

Источник: en.wikipedia.org

Значительной степенью автономии обладали владения карачи-беев и других родоплеменных вождей – бейлики, некоторые из которых, как уже упоминалось, возникли еще до образования Крымского ханства. Соответственно, сами беи обладали всей полнотой власти в своих владениях, осуществляя управление и творя суд на основе обычного права и собственного усмотрения. Вместе с тем, подобно владетельным царевичам из дома Гераев, беи имели в своем распоряжении кади: известно, что ряд кадылыков Крымского ханства находился в их владениях. Автономия бейликов была настолько велика, что даже когда ханы повелели упоминать в хутбе имя османского султана, это распоряжение распространилось лишь на ханский домен, но не на владения бее.

Попытка утвердить власть среди ногайской элиты

Статус беев характеризовался определенной противоречивостью: с одной стороны, они наследовали этот статус, с другой – все свои полномочия и прерогативы они приобретали после того, как хан официально утверждал их в качестве владетелей бейликов.

Учитывая могущество некоторых бейских семейств, подобная ханская инвеститура превращалась в простую формальность: не утвердить в его статусе предводителей рода Ширин или Мансур, способных выставить по 20 тыс. воинов, хан, безусловно, не мог. Однако это не означает, что принадлежность к высшей аристократии и владение практически самостоятельным владением могли полностью обезопасить любого карачи-бея. Так, например, в 1542 г. Сахиб Герай I, сумев склонить на свою сторону большинство знати, приказал покончить с главой рода Мансур – карачи-беем Бакы б. Хасаном и несколькими его родичами. Правда, их родовой бейлик все же был передан в управление Дивей-мурзе – одному из братьев казненного. Беи имели даже право на участие во внешней политике, вступая в переписку с иностранными монархами и даже с султанским двором, нередко интригуя против собственных ханов, добиваясь, чтобы они впали в немилость у сюзеренов. Несколько раз именно послания беев становились основанием для смещения одних ханов и назначения других.

Особым статусом обладали вассальные Гераям владения, расположенные за пределами собственно ханства – речь идет об объединениях ногайцев и народов Северного Кавказа. В течение длительного времени ногайские орды нередко находились лишь в номинальной зависимости от Крымского ханства: они управлялись собственными наследственными правителями, вступали в союзы с крымскими ханами, участвовали в их походах. Но при этом порой они выступали против крымских монархов, примером чему, в частности, является деятельность буджакского мурзы Кантемира, то осуществлявшего самостоятельную политику, то приходившего на службу в Крым или Османскую империю. Он помог вернуть трон хану Джанибек Гераю, но затем вступил в противостояние с его преемником Инаят Гераем, добившись его смещения и казни в Стамбуле, однако вскоре и сам был казнен там же.

Лишь во второй половине XVII в. крымские монархи предприняли попытки укрепления своей власти над многочисленными и вольнолюбивыми ногайскими ордами, ранее лишь номинально находившимися под контролем ор-бея, тем самым постепенно превратив их из вассалов в подданных. Так, в Буджакской Орде существовал пост ялы-агасы («прибрежного аги»), который командовал войсками и собирал дань в пользу крымского хана и даже имел право самостоятельно вести дипломатические переговоры с представителями иностранных государств. На рубеже XVII- XVIII вв. к кубанским ногайцам был направлен сын пришедшего тогда к власти Девлет Герая II Бахты Герай-султан, чей статус не был окончательно определен, и в источниках он неоднократно упоминается как «кубанский султан».

Передача титула

Карло Боссоли. Татарский танец. Альбом «Пейзажи и достопримечательности Крыма»

Источник: en.m.wikipedia.org

Только в XVIII в. сложилась система управления ногайскими ордами через сераскер-султанов. В течение нескольких десятилетий сераскеры появились в Буджакской (1711 или даже 1730-е), Едисанской (ок. 1750) и Едичкульской (ок. 1760) Ордах и среди кубанских ногайцев, причем назначались они из числа представителей рода Гераев (причем чаще всего из сыновей и братьев ханов), что, несомненно, должно было льстить ногайцам. Тем более, что, управляя ими, члены правящего рода роднились с ногайскими аристократами, тем самым укрепляя связи Крымского ханства с ними. Во второй половине XVIII в. стал действовать принцип передачи статуса сераскера следующему по старшинству брату, т. е. он, по сути, стал наследственным на основе «лествичного права».

Сераскеры обеспечивали исполнение ногайцами своих обязательств как вассалов (или к этому времени уже фактически подданных) крымских ханов – уплату налогов в казну, несение повинностей, в т. ч. строительной, дорожной и в особенности военной, т. е. предоставления войск для участия в ханских кампаниях. Также, когда в их владения приезжал хан, ему необходимо было предоставлять лошадей, продукты, ночлег и пр. (что являлось давней традицией, нашедшей отражение еще в ярлыках золотоордынских ханов).

Сераскер-султаны были интегрированы и в систему центрального управления ханства. Согласно данным Ш. де Пейссоннеля, они по значению следовали за калга-султаном, нураддин-султаном и ор-беем (и точно так же имели некоторые преимущества в качестве кандидатов на трон), участвуя в заседании ханского дивана и, соответственно, принятии наиболее важных решений. В своих же владениях, аналогично другим владетельным Гераям и правителям бейликов, они осуществляли не только административную, военную и налоговую, но и судебную власть. Разбирая наиболее значительные дела в пределах своей компетенции, основное число разбирательств они оставляли в введении кади, которые в каждую орду назначались «по рекомендации» хана. В результате на последнем этапе существования Крымского ханства каждый сераскер имел двор, практически аналогичный ханскому – с собственным диваном, шта-том чиновников, некоторые наместники имели даже собственных везиров и казначеев-дефтер-даров. Естественно, содержались они все за счет сборов с местного населения.

Счеты с ногайской родовой знатью

Вместе с тем нельзя считать, что положение сераскера и даже принадлежность к семейству Гераев означали, что новые ханские наместники обладали полнотой власти. В отличие от карачи-беев, которые наследовали свой статус из поколения в поколение, сераскер-султаны все же оставались «чужаками» и в силу этого должны были считаться с ногайской родовой знатью, учитывать особенности традиций управления и правового регулирования и соотносить с ними свои решения. Для этого при каждом сераскере из рода Гераев имелся «заместитель» – каймакан. Чаще всего каймаканы назначались из числа влиятельных ногайских мурз, однако в ряде случаев это могли быть и татары (причем не только крымские, но и литовские, и пр.), армяне и т. д. Н.Э. Клееман упоминает, что в 1768 г. у ногайцев был «каймакан, бывший в то же время муфтием». В зависимости от того, кто из Гераев находился на троне и кто был сераскером, ногайцы либо поддерживали правящего монарха, либо находились в оппозиции к нему. Так, в 1758 г. едисанские и буджакские ногайцы, недовольные политикой хана Халим Герая и его сыновей, фактически подняли восстание против Османов, самовольно провозгласили ханом Крым Герая и заставили султана утвердить его. А в 1766 г. российские осведомители в Крыму, напротив, сообщали, что едисанцы крайне недовольны ханом (уже Селим Гераем III) и готовы выступить против него.

В условиях постоянной смены ханов контролировать деятельность сераскеров и орды в целом становилось затруднительно, поэтому тот же Крым Герай даже решил основать собственную резиденцию среди ногайцев в Каушанах, в которую регулярно приезжал как во время первого своего правления (1758-1764), так и во время второго (1768-1769). С другой стороны, подобный шаг хана являлся и отражением усиления роли ногайцев в политической жизни ханства, с чем не могли не считаться даже наиболее энергичные и амбициозные монархи.

Автор: Р.Ю. Почекаев