Часть 2: Арабские географы о Волжской Булгарии: что писали Ибн Хордадбех и Ибн Факих?

Часть 3: Византийский взгляд на тюрок: «Погиб целый народ вместе с женщинами и детьми, народ, численность которого составляла не 10 тысяч человек»

Часть 4: «Основным их богатством являются куньи шкурки»

Часть 5: «Русы один раз они совершили поход в море хазар и на какое-то время захватили Барза‘а»

Часть 6: «По реке Итиль плывут огромные корабли с товарами и разными предметами, доставляемыми из страны Хорезм»

Часть 7: «А у царя есть семь судей из иудеев, и христиан, и мусульман, и идолопоклонников»

Часть 8: «А к Ису из Булгара двадцати дней, они передвигаются на деревянных санях»

Часть 9: «А булгар – это многочисленные племена (умам) и народы (башар). Места их поселения близко примыкают к поселениям ар-Рума»

Часть 10. «Он единственный мусульманский автор, побывавший на Руси и сообщающий нам такие сведения, которых мы не найдем даже в русских источниках»

Часть 10: «А джинны сделали Сулайману рядом с этой рекой тысячу рек, каждая река размером в милю, и вынули из них землю»

Часть 11: «Царь (малик) Булгара и его население приняли ислам уже во времена ал-Муктадира»

Часть 12: «В то время здесь были соборные мечети, жило немало судей, знатоков мусульманского права и проповедников»

Часть 13. «Затем меня завели в седьмой огонь, называемый хавийа, и вдруг я оказался у замка, в котором тысяча домов из огня»

Часть 14: «Приидоша Печенези первое на Роускую землю и сотворивше миръ со Игоре и приидоша к Дунаю»

Часть 15: «Когда Тин прибыл в степи, татары установили золотой шатер»

Часть 16: «Черные татары в обычных разговорах всегда говорят: «Полагаюсь на силу и мощь бессмертного Неба и на покровительство счастья императора!»

Часть 17: «Мусульмане всех видов уже полностью покорились и перешли на службу к татарам»

Часть 18: «И когда Каан взошел на трон Империи, Бату подчинил и покорил себе все края, прилегающие к его территории»

Часть 19: «Прежде всего, они захватили штурмом город Булгар, который на весь мир славился крепостью своих стен и обилием запасов»

Часть 20. «Тое же зимы взяша Москву Татарове и воеводу убиша»

Часть 21: «Султан Халеба пришел и убил халифа, после чего их нечестивый патриарший престол перевели в Багдад»

Часть 22: «Они же (татары), стоявшие лагерем на берегу Бердуджи, ныне называемой Сагим, мигом оседлали коней и вступили в схватку»

Часть 23: «Подвинувшись отсюда против Билеров, то есть великой Булгарии, они и ее совершенно разорили»

Часть 24. «Те Булгары, которые живут за Дунаем вблизи Константинополя, вышли из упомянутой Великой Булгарии»

Чвсть 25: «А Бати выступил затем, будучи на Руси, против Билеров, то есть Великой Булгарии»

Часть 26: «А Юрий князь с Татары и со всею силою Суздалскую почаша воевати Тверскиа волости»

Часть 27: «Того же лета, на Успенье святыя Богородица, князь Александр Михайловичь изби Татаръ много во Тфери»

Часть 28: «Достойному мужу, князю Джанибеку, первородному сыну государя Узбека, Императора Татар»

Часть 29: «Ярлыки иже суть давали цари ординьскые митрополитом киевьскым и всея Руси»

Часть 30: «Характерно исчезновение в ярлыке Джанибека освобождения церковных людей от уплаты дани»

Часть 31: «Первым царем западных татар был Саин; был он сильный и могущественный царь»

Часть 32: «Ногай из Тохарцев был человек могущественнейший, опытный в управлении и искусный в делах воинских»

Часть 33: «Саин- хан стал великим государем в вилайете Дашт-и Кыпчака, несколько лет он правил в счастьи и благополучии»

Часть 34: «Когда вилайет Дашта подчинился Берке-хану, то большую часть неверных он обратил в ислам»

Часть 35: «Владыка повелел служить молебны по всем церквам Ростова, освятил воду и, прийдя в Орду, исцелил царского сына»

Часть 36: «Града гром пущаху, страшащее нашу рать, а друзии самострелныя стрелы пущаху, а инии выехаша на велбудех»

Часть 37: «Того же лета царь Токтамышь посла в Болгары и повеле христианскиа гости Русскыя грабити»

Часть 38: «И ходиша рати татарьские въюючи даже до великаго Лучьскаго и много городов поплениша»

Часть 39: «Едигеи же взем окуп поиде от Москвы в Орду, стоя же у города 3 недели»

Часть 40: «О возвращении Тимура из Дийар Бакра и Ирака и походе его в степи Кипчакские»

Часть 41: «О том, как настал этот потоп и смыл народы Даштские после поражения Токтамышева»

Часть 42: «Так же королевство Россия, которая платит дань татарскому королю»

Часть 43: «Магометанская вера стала обычным явлением среди татар уже около ста десяти лет тому назад»

Часть 44: «Татары прекрасные охотники с соколами, и у них много кречетов; они ловят птиц на репейник»

Часть 45: «Хлеба в татарской стране много, а также мяса и меда, но нет вина»

Часть 46: «Они подчинили себе город, который называется Казань. На нашем языке это значит «котел»»

Часть 47: «Татарских орд четыре и столько же их императоров»

Часть 48: «Третья орда – козанских татар – названа так по замку Козан, стоящему над рекой Волгой у границ Московии»

Часть 49: «Единственный сын его Димитрий был столь возмущен этой несправедливостью, что убежал к татарам и принял обрезание по закону магометан»

Часть 50: «Русские рассказывают, что этот Темир-Аксак человек темного происхождения, достиг такого высокого положения разбоем»

Часть 51: «Эти татары – культурнее других, так как они и возделывают поля, и живут в домах, и занимаются разнообразной торговлей»

Часть 52: «Казанский сеид пользуется у них такой властью и почетом, что при его приближении даже цари выходят ему навстречу, стоя предлагают ему руку»

Часть 53: «Однажды шестеро татар из Казани выехали на поле к войску московита, против них выставили 2 тысячи всадников»

Часть 54: «У татарских царей есть четыре советника, к которым в важных делах они прибегают прежде всего»

Часть 55: «Есть племя, называемое «булгар», которое является одним из разрядов татар. Это племя во времена Аббасидов приняло ислам»

Часть 56: «Эмиры и вожди Дешти-Кыпчака вышли из терпения от зла Гази-бия и возопили от его насилия и угнетения…»

Часть 57: «Когда войны противников сблизились друг с другом на берегу реки Тобола, государь собрания звезд важно выступил из дворца»

Часть 58: «Оба войска сошлись друг против друга, Абулхаир-хан, подобный небесной силе…»

Часть 59: «Когда войска противников встретились и звуки труб и литавр достигли высшей точки неба, расписанного золотом, витязи обоих войск напали друг на друга»

Часть 60: «Но воины хана калмыков еще раньше до [заключения] мира и согласия разграбили окраины Туркестана»

Часть 61: «Прииде степью Казачей орды царь Кучюм Муртазеев сын с многим воинством своим Казачыи орды и дойде ж града Сибири»

Часть 62: «Ермак же …побеже в струги своя и не може дойти, потому что одеяны железом и струги отплыша от брегу, и не дошед до стругов, утопе в реку Иртышу»

Часть 63: «И Царь и Великий Князь Сибирского Царя грамотъ и его челобитье выслушалъ, и подъ свою руку его и во обереганье принялъ»

Часть 64: «А после деда твоего Ибака царя, были на Сибирском Государстве князи Таибугина роду Магмет князь, после его Казы князь»

Часть 65: «Взято Кучюмовыхъ дътей 5 царевичовъ: Асманакъ тридцати летъ, Шаимъ двадцати летъ»

Часть 66: «Ханом страны, известной под названием Казань, был наш брат Мухаммед-Эмин хан»

Часть 67: «Сафа-Гирей султан оскорбился и уехал в Казанскую землю»

Часть 68: «Крепости Эждерхан и Казань издревле являлись местом обитания приверженцев ислама»

Часть 71: «Воителя Сахиб-Гирей хана слово наместникам (вали), губернаторам (хаким), великим султанам, мусульманским кадиям»

Часть 72: «И призывает государь к собе брата своего князя Владимира Андреевича и царя Шигалея»

Часть 73: «Призывает государь к собе немчина, именуема Размысла, хитра, навычна градскому разорению. и приказывает ему подкоп под град учинити

Часть 74: «А на Галицкой дороге зa Казанию-рекою велел государь быти воеводе своему князю Ивану Ромодановьскому с людми»

Часть 75: «Да государю бил челом царевич Тевка, чтоб государь пожаловал, отпустить велел к матери моей и к брату моему Девлет Гирею»

Часть 76: «Сейчас в Петербурге находится приблизительно около 10 тысяч татар. Среди них выделяется группа астраханских татар»

Часть 77: «В нашей нации есть люди, состояние которых составляет два, три и даже пять миллионов»

Часть 78: «Когда мы обращаемся к нашим муллам с вопросом, то они стремятся нам его разъяснять, исходя из своей выгоды»

Часть 79: «В Санкт-Петербурге благодаря стараниям Ильяса мирзы Бораганского открылась исламская типография»

Часть 80: «Царя Шигалея со всею его силою отпусти полемъ великимъ, въ отчину его въ Касимовъ»

Часть 81: «Первой голове стояти на Волге подъ Караманскимъ лесомъ изъ Казани»

Часть 82: «И боярин наш князь Петр Булгаков, ис Казани перелезчи на Свияжскую сторону»

Часть 83: «Самим жити с великим бережением, и толмачей лучших, выбирая, посылати тайно в черемису проведывать, нет ли в их какие шатости»

Часть 84: «Да будет в ком чаять смуты или какова воровского заводу, и тех людей сажать в тюрму да о том писать в Казань»

Часть 85: «Казань – каменной город длиною стен в круг 726 сажень. В вышину четырех сажень, ширина две сажени. Крыт тесом»

Часть 86: «А в казанских пригородех и дворцовых селех всего 4 пушки медные, 29 пушек железных»

Часть 87: «Губернатору и Воеводе стараться и смотреть, чтоб никакие шпионы от Государственных неприятелей в Губернии и Провинции не были»

Часть 88: «У которых мурз и татар были русские крестьяне, и за некрещение тех мурз и татар отписаны с землями и угодьями»

Часть 89: Екатерина II: «Снабдение разных родов Киргизских муллами, немалую пользу в делах Наших принести может»

№ 34

Присяга присутствующих Казанской татарской ратуши при вступлении в должность

1799 г.

Присяга

Аз нижеименованный обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом пред Алкораном законодателя моего Пророка Магомета в том что хощу и должен его Императорскому Величеству моему Всемилостивейшему великому Государю Императору Павлу Петровичу Самодержцу всероссийскому и го Императорского Величества любезнейшему сыну Государю Цесаревичу и Великому князю Александр Павловичу законному всероссийского престола наследнику верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться нещадя живота своего до последней капли крови и все к высокому Его Императорского Величества Самодержству сил и власти принадлежащие права и прерогативы или преимущества узаконенные и впредь узаконяемые по крайнему разумению сил и возможности предостерегать и оборонять и при том по крайней мере стараться споспешествовать все что к Его Императорскому Величеству верной службы и пользе государственной во всяких случаях касаться может. О ущербе ж Его Величества интереса, вред и убытке как скоро о том уведаю не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать, тщаться и всякую мне вверенную тайность крепко хранить буду, и поверенной и положенной на мне чин как сей: Генеральной так и по особливой: определенной и от времени до времени Его Императорского величества именем: от представленных надо мною начальников определяемым инструкциям и регламентам и указам надлежащим образом по совести своей исправлять и для своей корысти свойства дружбы ни вражды противно должности своей и присяги не поступать и таким образом себя весть и поступать как доброму и верному Его Императорского величества рабу и подданному благопристойно есть и надлежит и как я пред богом и судом его страшным // [л. 9об.] в том всегда ответ дать могу как сущее мне Господь Бог душевно и телесно да поможет. В заключении же сей моей клятвы целую слова во алкоране законодателя моего пророка Магомета. Аминь.

Источник: НАРТ, ф. 22, оп. 2, д. 975, л. 9-9об.

№ 1

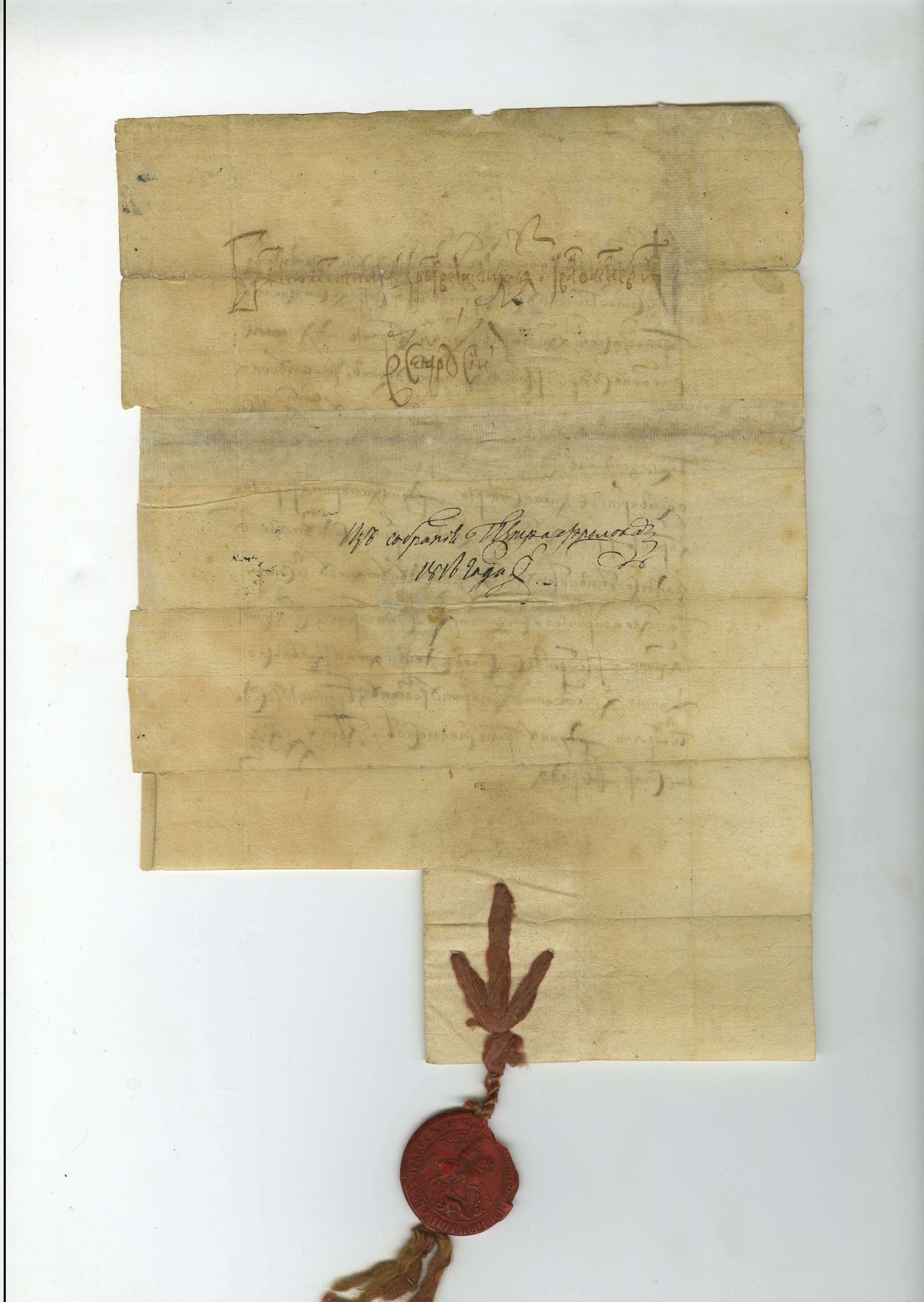

Грамота казанского воеводы князя Петра Ивановича Шуйского архиепископу казанскому и свияжскому Гурию на пашни со всеми угодьями в Казанском и Свияжском уездах, и на дворовые места в Казани

13 августа 1555 г.

Пётр Иванович Шуйский

Источник: ru.wikipedia.org

По царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии приказу и по грамоте боярин и воевода князь Петръ Ивановичь Шуйской и все воеводы дали в домъ Пречистой Богородице честнаго и славнаго ея Благовещенья, Архиепископу Гурью Казанскому и Свияжскому земли на пашню на две тысечи четвертей, Трои Кобаны, да Тарлаши, да село Кадышъ, да село Караишь, да село Карадулатъ на реке на Меше, со всеми угодьи, съ лесы и съ луги и съ озеры и съ бортными ухожеи и съ бобровыми гоны, по тому жъ какъ было изъстари при Царехъ. Да Архиепископу жъ даны воды, въ реке въ Волге рыбные ловли и съ островы, опричь покосовъ, на которыхъ рыбная ловля, отъ Казанского устья по обе стороны реки Волги, по Казанской стороне и по Свияжской, до реки до Камы, и съ вешними полои около города, доколе вешняя вода стоитъ; да ему жъ дано, по Государеву наказу, рыбная ловля отъ Камского устья и серной песокъ по Чертыцкую взголовь, отъ Верхние взголови по Нижнюю взголовь: и ловцомъ Казанского города и Свияжского, без архиепископля ведома, въ техъ водахъ не ловити; а которые рыбные ловцы похотятъ въ техъ водахъ ловити, и те люди докладываютъ Архиепископа Гурья, а оброкомъ рядятца у его дворецкого, или кому Архиепископъ прикажетъ; а кто учнетъ в техъ водахъ ловити безъ архиепископля ведома, и техъ людей Архиепископъ велитъ имати съ приставомъ и ставити передъ собою, а заповедь на нихъ велитъ имати по Цареву Государеву Великого Князя указу. Да ему жъ давати, въ домъ Пречистой Богородице честнаго и славнаго ея Благовещенья, по Государеву приказу, съ Камы, съ езу зимние ловли, тридцать рыбъ, пятнадцать лососей да десять шевригъ да пять осетровъ; да Архиепископу жъ велети ловити на себя рыба въ Казани реке, зимняя и летняя ловля, и где похочетъ езъдити. Да ему жъ даны пожни на сено, межъ Волги реки и Тереузика, отъ протопоповыхъ покосовъ отъ Кривые заводи съ верхние взголови отъ дуба, а на дубу грань, по реку по Тереузикъ и по Тереузское устья къ Волге реке. Да Архиепископу жъ дали озеро Царево и съ иными озеры, которые озера около Царева озера, а пришли истоки въ Царево озеро. Да Архиепископу дали слободу, за Булакомъ, на Кураишеве, отъ острогу вверхъ по Булаку, на сто дворовъ крестьянскихъ. Да Архиепископу жъ данъ огородъ у Проломныхъ воротъ, отъ острога подъ Тотарскимъ кладбищемъ въ подгорье, вверхъ по Булаку противъ Кураишева. Да ему жъ дано место на посаде, у Николы Чюдотворца, за торгомъ, къ Петру Святому, на его дворовые люди; да Архиепископу жъ прибавлено место въ городе къ его двору, по Болшую улицу, по Тезицкой по первой переулокъ; да Архиепископу жъ даны два места подъ две мелницы, на усть Булака; да местечко дано мелникомъ, вдоль семь саженъ, а поперегъ то жъ. Къ сей грамоте бояринъ и воевода князь Петръ Ивановичь Шуйской печать свою приложилъ. Писана въ Казани, лета 7063 Августа въ 13 день.

«А подписалъ Царя и Великого Князя диакъ Кузма Федоровъ»

Подлинникъ писанъ на болшомъ листе. Въ конце, на отгибе края, приложена большая черновосковая печать, на которой видна какая-то человеческая фигура и вокругъ надпись. – Изъ Государственнаго Старыхъ Делъ Архива, находящагося при Правительствующемъ Сенате.

Извлечено из: АИ, т. 1, № 162, с. 298-299.

Опубликовано: История Татарии в материалах и документах / Под. ред.

Н.Л.Рубенштейна. М., 1937. С. 153.

№ 2

Роспись размежевания спорных земель архимандрита Свияжского Богородицкого монастыря Германа и протопопа Свияжского Рождественского собора Афанасия в Свияжском уезде, данная писцами князем Р.С.Вяземским и Д.С.Еремеевым

20 октября 1556 г.

Лета 7065-го октября в 20 день. По цареву и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии и по приказу боярина и воевод Ивана Петровича Федорова и всех воевод писцы князь Роман Семенович Вязимской да Дмитрей Семенов сын Еремеев Пречистыя монастыря новаго Свияжского города в архимандричье место в Германов з братьею слуга Олеша Васильев, а в протопопово Афонасьево место з братьею на дьяконе на Филипе искал спорные земли меж деревень архимандричьих Кобаровские и Девлезеревские, и Сересевские с протопоповою деревнею Коземетевскою. Писцы обоих исцов судили, и старожильцы по стрешним жалобницам про спорную землю розошли одною межею и обыском обыскивали, и перед боярином и воеводою перед Иваном Петровичем и перед всеми воеводы суда своего и обыску список и чертеж положили, и старожильцов и обыскных людей ставили. И обои – исцы и старожильцы, и обыскные люди по списку такали. И боярин и воевода Иван Петрович Федорова и все воеводы по списку в земли в архимандричье в Германов место слугу ищею Олешу оправил, а в протопопово Афонасьево место з братьею отведчика дьякона Филипа обвинил, и велел писцов ту их спорную землю по списку межу учинить и ямы покопать, и колье побить, и грани покласть, и росписку на ту их землю дать по противнем, куды писцов старожильцы ищеины и ответчиковы велели. Старинною межею от черново лесу з дуба старые потесныа яму, а с ямы на две березы с новыми потесы, да з дву берез и ямы да на куст на ничевой у озеринки. А с куста от озеринки чистым полем по ямам, а в ямах колье бито, до воротец на Муромскую дорогу. По леву земля архимандричья Конбаровские деревни и Девлезеревские, а по праву земли протопопова Афонасья з братьею Коземетевские деревни до воротец. Да архимандричьи ж деревни Сересевские с протопоповою деревнею Коземетевым межа, куды писцов старожильцы везли. От черново лесу з дву дубов по ямам, а в ямах колье бито, до гумна, а на гумне яма выкопана. Овин и гумно до ямы архимандрита Германа з братьею, а пелевная на попове земле. А от гумна по ямам и по колью до ручья, да ручьем вниз до речки до Секерны.

И росписи им по наказу боярина и воеводы Ивана Петровича Федорова и всех воевод писцы князь Роман Семенович Вязимскои да Дмитрей Семенов сын Еремеева на ту их землю по противням дали, чтоб в той земле вперед меж ими спору не было.

А на розъезде были у писцов Некрас Ефимов сын да Петр Володин сын.

А розъезжую роспись писал сын боярской Ширяйко Иванов сын Будинин.

К сей росписи писцы князь Роман Семенович Вяземской да Дмитрей Семенов сын Еремеева печати свои приложили.

Писец Дмитрей руку свою приложил.

Опубликовано: Документы по истории Казанского края из архивохранилищ

Татарской АССР: Вторая половина ХVI – середина ХVII в. Тексты и комментарии /

Сост. И.П.Ермолаев, Д.А.Мустафина. Казань, 1990. С. 30-32. № 2.

№ 3

Грамота свияжского воеводы князя И.П.Федорова архимандриту Свияжского Богородицкого монастыря Герману на земли вместо Бусурманской слободы

14 мая 1557 г.

Иван Петрович Фёдоров-Челяднин в исполнении актёра Никиты Панфилова в сериале Грозный (2020)

Источник: ru.wikipedia.org

По государеве цареве и великого князя Ивана Васильевича всея Росии грамоте боярин и воевода Иван Петрович Федорова и все воеводы дали Успенья Пречистые манастыря архимандриту Герману з братьею в Бусурманские слободы место землю под дворы и под пашню за Бусурманскою слободою – вверх по Сулице от слободы от Бусурманские верста, от озера от Сулицкого межа вверх Кривым ручьем. Дано архимандриту земли и по обе стороны ручья. От Бусурманские слободы по Большую гору по устье вверх Кривым ручьем, да шед ручьем вверх, на грань на кленовую, а от клену на липовую грань, а с липы на две липы же на однокоренные, а з дву лип на высокой пень на вязовой, а с вязового пня на вязовую грань, а с вязу на кленовую грань, а с клену на дубовую грань, а з дуба на два вяза, а з дву вязов на липу на кривую, а у кривой липы яма уголная, а с кривые липы и от уголные ямы на кленовую грань, а с клену на две липы да на клен на однокоренной у дороги у Морквашские, а от Сулицкого озера Кривым ручьем вверх до Морквашские дороги в длину по мере верста. Да к Моркваше дорогою, а с Морквашские дороги направо к Гремячему ручию з грани с ыльмовой на липовую грань, а с липовой грани на липовую же грань, а с липовой грани на два клена, а з дву кленов на ильмовую грань, а с ильму на липовую грань, а с липы на кленовую грань, а с клену на три липы, а с трех лип на кленовую грань, а с клена на дубовую грань, а з дуба на липовую грань, а с липы на меновую грань, а с клену на две липы на однокоренные, а с дву лип на дубовую крековистую грань, а з дуба с крековастого в ручей в Гремячей, а ручьем Гремячим вниз к реке ж Сулице, а от морквашские дороги от грани илмовой по гранем до Гремячево ручья, а Гремячим ручьем вниз до реки до Сулицы, в длину в меру верста. А от ручья Гремичево подле реки Сулицу к Кривому ручью в меру полверсты.

И архимандриту Герману з братьею на той земле дворы ставити и пашня роспахати в Бусурманские слободы место, и впредь ему тою землею и дворы, и хто в тех дворех учнут жити людей, и пашнею владети к Успенью Пречистые манастырю по тем межам и по гранем, которые межи и грани в сей грамоте писаны.

Боярин и воевода Иван Петрович к сей грамоте печать свою приложил.

Лета 7065-го, маия в 14 день.

Припись диака Шемета Александрова сына Щелепина.

Опубликовано: Прибавления к Казанскому вестнику. 1829. № 35. С. 279-280

№ 4

Жалованная грамота царя Ивана IV архимандриту Свияжского Богородицкого монастыря Герману на землю под слободу за Бусурманской слободой и на безоброчное владение селом Малым Итяковым Свияжского уезда

Февраль 1558 г.

Се яз царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси пожаловал есми обители Успенья Пречистые богородицы во граде Свияжском богомолца своего архимарита Германа з братьею, или хто по нем в том монастыре иныи архимарит будет, что ему по нашей грамоте дали наши воеводы свияжские за Бусурманскою слободою земли на двесте четвертей, и та земля на слободу в дом Пречистые к монастырю. Да архимарита ж Германа з братьею пожаловал есми в дом же Пречистой селом Утяковым Малым со всем по тому, что х тому селу к Утякову изстари по тягло, опричь чювашских земель. А то село на оброце за свияжскими ямщики, и оброк есми с тово села с Утякова велел сложити, а держати архимариту Героману з братьею то село безоброчно.

Дана грамота на Москве. Лета 7060 шестаго, февраля.

На обороте: Божиею милостию царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси.

Опубликовано: Каштанов С.М. Возникновение русского землевладения в Казанском крае. Документы // Ученые записки КГПИ. 1973. Вып. 116. С. 31-32.

Источник: gis.spbiiran.ru

№ 5

Жалованная тарханно-несудимая грамота царя Ивана IV на имя казанского и свияжского архиепископа Германа с подтверждением грамоты казанского воеводы князя Петра Ивановича Шуйского архиепископу Гурию Здесь же подтверждения царя Федора Ивановича и царя Михаила Федоровича

24 августа 1565 г.

Се азъ царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Руси, пожаловалъ есми богомолца своего, казанского и свияжского архиепископа Германа, или кто по немъ иные архиепископы будутъ: что онъ присылалъ намъ бити челомъ о томъ, что есми по своему приказу и по грамоте велели дати прежннмъ своимъ бояромъ и воеводамъ князю Петру Шюйскому и всемъ воеводамъ в домъ къ Благовещенью пресвятые Богородицы земли на пашню прежъ бывшему архиепископу казанскому и свияжскому Гурью. на две тысячи четьи пашни, селища трои Кабаны да Тарлаши, да селище Кадышъ, да селцо Караишъ. да селцо Карадулатъ на реке на Меше, съ деревнями, и съ починки, и съ пустошми, и съ лесы, и съ луги, и съ озеры и съ истоки, и съ бортными ухожей, и съ бобровыми гоны, и со всемъ по тому, какъ были те села изстари при царехъ. Да въ реке Волге рыбные ловли съ островы и съ озеры, на которыхъ рыбные ловли, опричь сенныхъ покосовъ, Казанского устья по обе стороны реки Волги, по Казанской стороне и по Свияжской, до реки до Камы, и съ вешними полои около города, доколе вешняя вода стоитъ; да рыбная жъ ловля от Казанского устья и черной песокъ по Чертышскую взголовь, отъ верхние взголови по нижнюю взголовь; да въ реке въ Казани зимняя и летняя ловля и где похочетъ ездити; да пожни на сено, межъ Волги и Тереузика, отъ прото… покосовъ отъ кривые заводи и съ верхние взголови отъ дуба, а на дубу грань по реку по Тереузикъ и Тереужское устье къ Волге реке; да озеро Царево и съ иными озерки, которые озера в … Царева озера. Да ему жъ есмя велели давати въ домъ пречистые Богородицы съ Камского езу съ зимние ловли тридцать рыбъ, пятнадцать лососей, да десять шевриг, да пять осетровъ. Да место на … за Булакомъ на Кураише отъ острогу вверхъ по Булаку, на сто дворовъ крестьянскихъ; да по … огородъ у Проломныхъ воротъ, отъ острога, поъ татарскимъ кладбищемъ, въ подгорье вверхъ по Булаку, противъ Кураишева, да место на посаде у Николы чюдотворца, за торгомъ, къ Петру святому на дворовые люди. Да въ городе къ его къ архиепископлю двору места прибавити по болшую улицу по Тезицкой дворъ, по первой переулокъ. И грамоту деи воеводы наши, князь Петръ Шюйской и все воеводы, прежъ бывшему архиепископу Гурью на те пашенные селища и на селца и на рыбные ловли и на слобоцкие и на дворовые места дали, за своею печатью, лета 7063 году, а нашей де жалованной грамоты архиепископъ Гурей на те казанские земли и на рыбные ловли и на слобоцкие и на дворовые места не имывалъ. И намъ бы архиепискупа Германа пожаловати, велети ему на те пашенные земли, на две тысячи четьи, на села и на селища, и на рыбные ловли и на бортные ухожаи, и на всякия угодья, и на волжские рыбные ловли, и на сенные покосы и на слобоцкие и на дворовые места, что имъ, по нашимъ грамотамъ, воеводы наши отвели, велети дати своя жаловалная грамота. И язъ царь и великий князь Иван Васильевичь, богомолца своего, архиепискупа Германа, или кто по немъ иные архиепискупы въ Казани будутъ, пожаловалъ, на те села и селища, и на починки, и на пустоши, и на сенные покосы, и на рыбные ловли, и на бортные ухожей и на всякие угодья, что имъ по нашимъ грамотамъ воеводы наши отделили и что къ темъ… и селищо исстари потягло, какъ было при царехъ, и на рыбные на волжские и на … которые въ воеводцкой же грамоте написаны, велели дати свою жаловалную грамоту. И кто… у архиепискупа Германа на техъ селищахъ на Троихъ Кабанехъ и на Тарлашехъ, да въ селце въ Кадышеве, да въ селце въ Караше, да въ селце въ Карадулате, и на селищахъ, въ починкахъ, и на пустошехъ селитися и жити люди его и крестьяне, или Чюваши, и темъ его людемъ не надобетъ моя царя и великого князя дать1, ни ямскые денги, ни приметъ, доколе те села и селища писцы наши опишютъ и въ сошное писмо положатъ; и двора нашего те его люди не делаютъ опричь городового дела. А бояре наши и воеводы казанские техъ его людей и крестьянъ и Чювашъ не судятъ ни въ чемъ, опричь душегубства и розбоя и татбы съ поличнымъ; а ведаетъ и судитъ те свои люди и крестьянъ и Чювашъ архиепископъ Германъ самъ во всемъ, или кому прикажетъ; а случитца его людемъ и крестьяномъ и Чювашемъ судъ сместной съ городцкими или съ волостными людми, и бояре и воеводы наши и диаки техъ людей судятъ, а архиепискупль бояринъ съ ними жъ судитъ; а правъ ли будетъ или виноватъ архиепискупль, и онъ въ правде и въ вине архиепискупу. Такожъ есмя архиепискупа Германа пожаловали: ловцомъ рыбнымъ Казанского города и Свияжского, безъ архиепискупля ведома, которые воды за нимъ въ сей грамоте писаны, въ Волге и въ Казане реке и въ озерахъ и въ истокехъ рыбы не ловити; а которые рыбные ловцы похотятъ въ архиепискуплихъ водахъ рыбу ловить, и те люди докладываютъ архиепискупа Германа, а оброкомъ рядятца у его дворетцкого, или кому архиепискупъ прикажетъ; а кто учнетъ въ техъ водахъ безъ архиепискупля ведома въ рекахъ и въ озерахъ и въ истокехъ рыбу ловити и зверь гонити, и техъ людей велитъ архиепискупъ поимать съ приставомъ и ставить передъ нашими бояры и воеводами и передъ дьяки; да которого въ той промыте уличятъ, и воеводы наши и дьяки на техъ людехъ велятъ заповеди правити, по нашему указу, да отсылаютъ те заповеди къ архиепискупу Герману. Дана грамота на Москве, лета 7073, Августа въ 24 день.

Опубликовано: Сборник князя Хилкова. СПб., 1879. C. 156-160.

№6

Летописная запись об уничтожении мышами в казанских, свияжских и чебоксарских «местах» хлеба в поле и закромах

Декабрь 1566 г.

Того же лета [7075] прииде на Казанские да на Свияжские да на Чебаксарские места мышь малая съ лесовъ, что тучами великими, и поядоша на поле хлебъ всякой и не оставиша ни единаго колоса; да не токмо по полемъ хлебъ поядоша, но и въ житницахъ и въ закромехъ хлебъ поядоша, людемъ же и хлеба не дадуще ясти отъ множества ихъ: отгоняху отъ себе метлами и убиваху, но и темъ ихъ не можаше отгонити, но паче множае

пребываху.

Источник: ПСРЛ, т. 13, ч. 2, с. 405.

Взято: История татар. Том V. Татарский народ в составе Российского государства (вторая половина XVI-XVIII вв.)

Подготовил: Владислав Безменов

Изображение на анонсе сгенерировано нейросетью на основе текста «Миллиард.Татар»