Часть 2: Арабские географы о Волжской Булгарии: что писали Ибн Хордадбех и Ибн Факих?

Часть 3: Византийский взгляд на тюрок: «Погиб целый народ вместе с женщинами и детьми, народ, численность которого составляла не 10 тысяч человек»

Часть 4: «Основным их богатством являются куньи шкурки»

Часть 5: «Русы один раз они совершили поход в море хазар и на какое-то время захватили Барза‘а»

Часть 6: «По реке Итиль плывут огромные корабли с товарами и разными предметами, доставляемыми из страны Хорезм»

Часть 7: «А у царя есть семь судей из иудеев, и христиан, и мусульман, и идолопоклонников»

Часть 8: «А к Ису из Булгара двадцати дней, они передвигаются на деревянных санях»

Часть 9: «А булгар – это многочисленные племена (умам) и народы (башар). Места их поселения близко примыкают к поселениям ар-Рума»

Часть 10. «Он единственный мусульманский автор, побывавший на Руси и сообщающий нам такие сведения, которых мы не найдем даже в русских источниках»

Часть 10: «А джинны сделали Сулайману рядом с этой рекой тысячу рек, каждая река размером в милю, и вынули из них землю»

Часть 11: «Царь (малик) Булгара и его население приняли ислам уже во времена ал-Муктадира»

Часть 12: «В то время здесь были соборные мечети, жило немало судей, знатоков мусульманского права и проповедников»

Часть 13. «Затем меня завели в седьмой огонь, называемый хавийа, и вдруг я оказался у замка, в котором тысяча домов из огня»

Часть 14: «Приидоша Печенези первое на Роускую землю и сотворивше миръ со Игоре и приидоша к Дунаю»

Часть 15: «Когда Тин прибыл в степи, татары установили золотой шатер»

Часть 16: «Черные татары в обычных разговорах всегда говорят: «Полагаюсь на силу и мощь бессмертного Неба и на покровительство счастья императора!»

Часть 17: «Мусульмане всех видов уже полностью покорились и перешли на службу к татарам»

Часть 18: «И когда Каан взошел на трон Империи, Бату подчинил и покорил себе все края, прилегающие к его территории»

Часть 19: «Прежде всего, они захватили штурмом город Булгар, который на весь мир славился крепостью своих стен и обилием запасов»

Часть 20. «Тое же зимы взяша Москву Татарове и воеводу убиша»

Часть 21: «Султан Халеба пришел и убил халифа, после чего их нечестивый патриарший престол перевели в Багдад»

Часть 22: «Они же (татары), стоявшие лагерем на берегу Бердуджи, ныне называемой Сагим, мигом оседлали коней и вступили в схватку»

Часть 23: «Подвинувшись отсюда против Билеров, то есть великой Булгарии, они и ее совершенно разорили»

Часть 24. «Те Булгары, которые живут за Дунаем вблизи Константинополя, вышли из упомянутой Великой Булгарии»

Чвсть 25: «А Бати выступил затем, будучи на Руси, против Билеров, то есть Великой Булгарии»

Часть 26: «А Юрий князь с Татары и со всею силою Суздалскую почаша воевати Тверскиа волости»

Часть 27: «Того же лета, на Успенье святыя Богородица, князь Александр Михайловичь изби Татаръ много во Тфери»

Часть 28: «Достойному мужу, князю Джанибеку, первородному сыну государя Узбека, Императора Татар»

Часть 29: «Ярлыки иже суть давали цари ординьскые митрополитом киевьскым и всея Руси»

Часть 30: «Характерно исчезновение в ярлыке Джанибека освобождения церковных людей от уплаты дани»

Часть 31: «Первым царем западных татар был Саин; был он сильный и могущественный царь»

Часть 32: «Ногай из Тохарцев был человек могущественнейший, опытный в управлении и искусный в делах воинских»

Часть 33: «Саин- хан стал великим государем в вилайете Дашт-и Кыпчака, несколько лет он правил в счастьи и благополучии»

Часть 34: «Когда вилайет Дашта подчинился Берке-хану, то большую часть неверных он обратил в ислам»

Часть 35: «Владыка повелел служить молебны по всем церквам Ростова, освятил воду и, прийдя в Орду, исцелил царского сына»

Часть 36: «Града гром пущаху, страшащее нашу рать, а друзии самострелныя стрелы пущаху, а инии выехаша на велбудех»

Часть 37: «Того же лета царь Токтамышь посла в Болгары и повеле христианскиа гости Русскыя грабити»

Часть 38: «И ходиша рати татарьские въюючи даже до великаго Лучьскаго и много городов поплениша»

Часть 39: «Едигеи же взем окуп поиде от Москвы в Орду, стоя же у города 3 недели»

Часть 40: «О возвращении Тимура из Дийар Бакра и Ирака и походе его в степи Кипчакские»

Часть 41: «О том, как настал этот потоп и смыл народы Даштские после поражения Токтамышева»

Часть 42: «Так же королевство Россия, которая платит дань татарскому королю»

Часть 43: «Магометанская вера стала обычным явлением среди татар уже около ста десяти лет тому назад»

Часть 44: «Татары прекрасные охотники с соколами, и у них много кречетов; они ловят птиц на репейник»

Часть 45: «Хлеба в татарской стране много, а также мяса и меда, но нет вина»

Часть 46: «Они подчинили себе город, который называется Казань. На нашем языке это значит «котел»»

Часть 47: «Татарских орд четыре и столько же их императоров»

Часть 48: «Третья орда – козанских татар – названа так по замку Козан, стоящему над рекой Волгой у границ Московии»

Часть 49: «Единственный сын его Димитрий был столь возмущен этой несправедливостью, что убежал к татарам и принял обрезание по закону магометан»

Часть 50: «Русские рассказывают, что этот Темир-Аксак человек темного происхождения, достиг такого высокого положения разбоем»

Часть 51: «Эти татары – культурнее других, так как они и возделывают поля, и живут в домах, и занимаются разнообразной торговлей»

Часть 52: «Казанский сеид пользуется у них такой властью и почетом, что при его приближении даже цари выходят ему навстречу, стоя предлагают ему руку»

Часть 53: «Однажды шестеро татар из Казани выехали на поле к войску московита, против них выставили 2 тысячи всадников»

Часть 54: «У татарских царей есть четыре советника, к которым в важных делах они прибегают прежде всего»

Часть 55: «Есть племя, называемое «булгар», которое является одним из разрядов татар. Это племя во времена Аббасидов приняло ислам»

Часть 56: «Эмиры и вожди Дешти-Кыпчака вышли из терпения от зла Гази-бия и возопили от его насилия и угнетения…»

Часть 57: «Когда войны противников сблизились друг с другом на берегу реки Тобола, государь собрания звезд важно выступил из дворца»

Часть 58: «Оба войска сошлись друг против друга, Абулхаир-хан, подобный небесной силе…»

Часть 59: «Когда войска противников встретились и звуки труб и литавр достигли высшей точки неба, расписанного золотом, витязи обоих войск напали друг на друга»

Часть 60: «Но воины хана калмыков еще раньше до [заключения] мира и согласия разграбили окраины Туркестана»

Часть 61: «Прииде степью Казачей орды царь Кучюм Муртазеев сын с многим воинством своим Казачыи орды и дойде ж града Сибири»

Часть 62: «Ермак же …побеже в струги своя и не може дойти, потому что одеяны железом и струги отплыша от брегу, и не дошед до стругов, утопе в реку Иртышу»

Часть 63: «И Царь и Великий Князь Сибирского Царя грамотъ и его челобитье выслушалъ, и подъ свою руку его и во обереганье принялъ»

Часть 64: «А после деда твоего Ибака царя, были на Сибирском Государстве князи Таибугина роду Магмет князь, после его Казы князь»

Часть 65: «Взято Кучюмовыхъ дътей 5 царевичовъ: Асманакъ тридцати летъ, Шаимъ двадцати летъ»

Часть 66: «Ханом страны, известной под названием Казань, был наш брат Мухаммед-Эмин хан»

Часть 67: «Сафа-Гирей султан оскорбился и уехал в Казанскую землю»

Часть 68: «Крепости Эждерхан и Казань издревле являлись местом обитания приверженцев ислама»

Часть 71: «Воителя Сахиб-Гирей хана слово наместникам (вали), губернаторам (хаким), великим султанам, мусульманским кадиям»

Часть 72: «И призывает государь к собе брата своего князя Владимира Андреевича и царя Шигалея»

Часть 73: «Призывает государь к собе немчина, именуема Размысла, хитра, навычна градскому разорению. и приказывает ему подкоп под град учинити

Часть 74: «А на Галицкой дороге зa Казанию-рекою велел государь быти воеводе своему князю Ивану Ромодановьскому с людми»

Часть 75: «Да государю бил челом царевич Тевка, чтоб государь пожаловал, отпустить велел к матери моей и к брату моему Девлет Гирею»

Часть 76: «Сейчас в Петербурге находится приблизительно около 10 тысяч татар. Среди них выделяется группа астраханских татар»

Часть 77: «В нашей нации есть люди, состояние которых составляет два, три и даже пять миллионов»

Часть 78: «Когда мы обращаемся к нашим муллам с вопросом, то они стремятся нам его разъяснять, исходя из своей выгоды»

Часть 79: «В Санкт-Петербурге благодаря стараниям Ильяса мирзы Бораганского открылась исламская типография»

Часть 80: «Царя Шигалея со всею его силою отпусти полемъ великимъ, въ отчину его въ Касимовъ»

Часть 81: «Первой голове стояти на Волге подъ Караманскимъ лесомъ изъ Казани»

Часть 82: «И боярин наш князь Петр Булгаков, ис Казани перелезчи на Свияжскую сторону»

Часть 83: «Самим жити с великим бережением, и толмачей лучших, выбирая, посылати тайно в черемису проведывать, нет ли в их какие шатости»

Часть 84: «Да будет в ком чаять смуты или какова воровского заводу, и тех людей сажать в тюрму да о том писать в Казань»

Часть 85: «Казань – каменной город длиною стен в круг 726 сажень. В вышину четырех сажень, ширина две сажени. Крыт тесом»

Часть 86: «А в казанских пригородех и дворцовых селех всего 4 пушки медные, 29 пушек железных»

Часть 87: «Губернатору и Воеводе стараться и смотреть, чтоб никакие шпионы от Государственных неприятелей в Губернии и Провинции не были»

Часть 88: «У которых мурз и татар были русские крестьяне, и за некрещение тех мурз и татар отписаны с землями и угодьями»

Часть 89: Екатерина II: «Снабдение разных родов Киргизских муллами, немалую пользу в делах Наших принести может»

Часть 90: «Летописная запись об уничтожении мышами в казанских, свияжских и чебоксарских «местах» хлеба в поле и закромах»

№ 7

Выпись из писцовых книг Д.А.Кикина, данная архимандриту Свияжского Богородицкого монастыря Родиону

Не ранее августа 1568 г.

По государеву царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии наказу казанской писец Дмитрей Ондреев сын Кикина с товарищи Богородитцкого монастыря и великого чюдотворца Николы, что в Свияжском внутри города, государеву богомольцу архимариту Родиону з братьею, или по нем в том монастыре иныи архимандрит будет, дали с книг своего письма и розъезду монастырским землям выпись подлинную.

В Свияжском уезде Пречистые Богородицкого монастыря села и слободки и деревни и починки:

Сельцо на Исакове горе. А в селе: церковь древяна Богоявление нашего Исуса Христа. Да в сельце ж двор монастырской. Пашни добрые земли тритцать шесть чети в поле, а в дву по тому ж, сена в лугу против сельца Исаковы горы по реке по Свияге триста пятьдесят копен, да в тех же монастырских покосех под Исаковою горою против монастырского двора озерко безоброчное. Да к сельцу ж лесу пашенного и непашенного около и меж татарского сельца Меньшого Хозяшева в розни по смете в длину на версту, а поперег на полверсты.

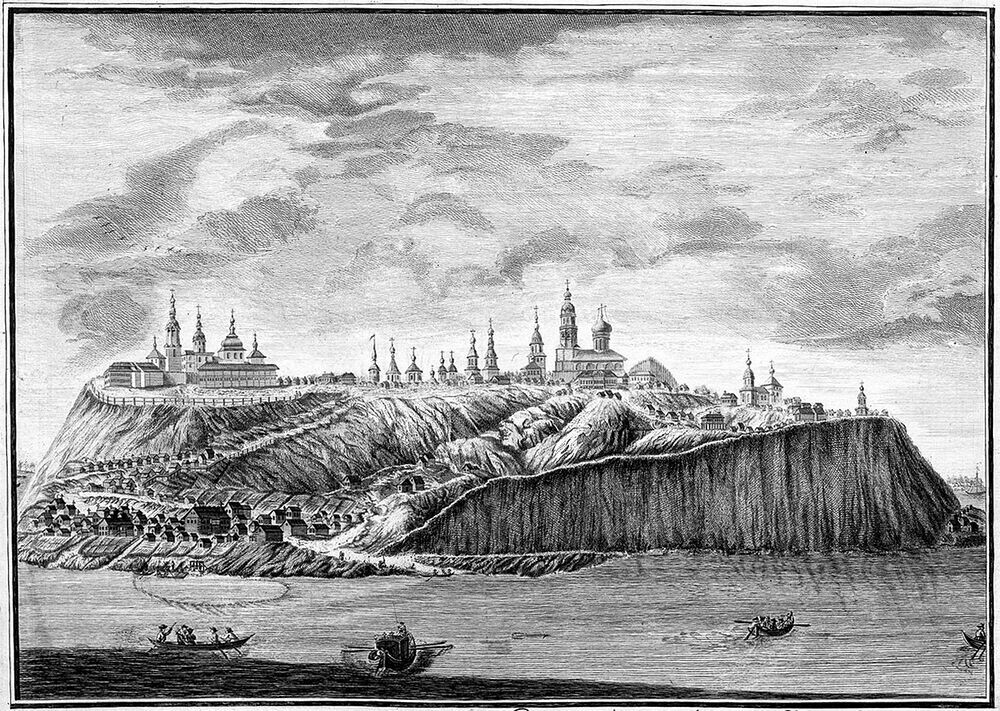

Свияжск. Гравюра XVIII в.

Источник: pravoslavie.ru

Деревня Малое Итяково на реке на Свияге. А в деревне крестьян: во дворе Давыдко Игнатьев, во дворе Федько Самойлов да три дворы пусты. Пашни добрые земли одна четь да перелогом пашни две чети в поле, а в дву по тому ж; сена около поль и по реке по Свияге сорок копен; лесу около поль пашенного дватцать десятин, а непашенного тритцать десятин.

Деревня Новая Итяково того ж Меньшого Итякова у реки у Свияги. А в деревне крестьян: во дворе Тренька Ондреев, во дворе Некраско Федоров, во дворе Истомка Филипов, во дворе Васка Иванов, во дворе Микифорко Иванов, во дворе Иванко Овдокимов, во дворе Бориско Елсуфьев, во дворе Степанко Лукьянов, во дворе Иванко Васильев, во дворе Матюша Васильев, во дворе Гриша Федоров, во дворе Ондрюша Иванов. Пашни добрые земли семнатцать чети да перелогу сорок две чети в поле, а в дву по тому ж, сена около поль и по реке Свияге сто копен, лесу пашенного пять десятин.

А выти и доход в сельце и обеих деревень крестьян не писан, потому что в сельце пашня монастырская, а в деревнях крестьяне сидят на льготе. А после льготы пахоти крестьяном десятины с выти по десятине, сколько вытей будет.

Деревня Кичемерево на речке на Сухой. А в деревне крестьян: во дворе Максимко Степанов, во дворе Иванко Иванов, во дворе Булгак // [л. 2] Ефимьев, во дворе Сенка Левонтьев да двор ставят ново. Пашни добрые земли сорок три чети да перелогом пашни дватцать одна четь в поле, а в дву по тому ж, сена в одходе в лугу по реке по Свияге под сельцом под Исаковою горою шездесят копен, лесу около поль пашенного в розни по смете сто пятьдесят десятин. А в деревне три выти. А доходу со крестьян за пашню и за мелкой доход с выти по рублю.

Деревня Юртово на речке на Сухой. А в деревне крестьян: во дворе Федько Иванов, во дворе Сидорко Оксенов, во дворе Ушак Оникеев. Пашни добрые земли шесть чети да перелогу семнатцать чети в поле, а в дву по тому ж, сена в отходе в лугу по реке по Свияге под сельцом под Исаковою горою пятьдесят копен, лесу пашенного тритцать десятин, да непашенного сорок пять десятин. А выти и доходов со крестьян не писан, что живут на льготе. А после лготы пахати крестьяном десятины, сколько вытей будет.

Деревня Канбарово. А в деревне крестьян: во дворе Данилко Мизинов, во дворе Мишка Степанов, во дворе Игнатко Остафьев, во дворе Петруша Григорьев, во дворе Мартемьянко Васильев, а непашенных: во дворе Фетиньица Ширяева жена, во дворе овчинник Тренька Пронин, во дворе Данилко Ямщик, во дворе Злобка Прихожей, во дворе Кудашка Полунин. Пашни добрые земли сорок две чети да перелогом пятьдесят три чети в поле, a в дву по тому ж, сена в отходе под сельцом под Исаковою горою в лугу по реке по Свияге сто десять копен, лесу около поль по смете пашенного дватцать десятин, непашенного в розни дватцать десятин. А в деревне пять вытей. А доходу со крестьян за пашню и за мелкой доход с выти по дватцать по пяти алтын.

Деревня Налетово. А в деревне крестьян: во дворе Васька Иванов, во дворе Иванко Михаилов, во дворе Гриша Наумов, во дворе Фефилко Михаилов, а непашенных: во дворе Левка Денисов, во дворе Сенька Истомин, во дворе Кондрашко Софонов да двор пуст. Пашни добрые земли тритцать две четверти да перелогу пятьдесят чети в поле, а в дву по тому ж, сена в отходе под сельцом под Исаковою горою в лугу по реке по Свияге девяносто копен, лесу около поль пашенного десять десятин. А в ней четыре выти. А доходу со крестьян за пашню и за всякой мелкой доход с выти по дватцати по пяти алтын. Деревня Девлезерево Сересево на речке на Секирке. А в деревне крестьян: во дворе Омельянко Оксенов, во дворе Гаврилко Иванов, во дворе Якуш Омельянов. Пашни добрые земли сорок чети да перелогу дватцать чети в поле, а в дву по тому ж, сена в отходе под сельцом под Исаковою горою в лугу по реке Свияге // [л. 3] пятьдесят копен, лесу около поль пашенного десять десятин. А в ней две выти. А доходу дают крестьяне за пашню и за мелкой доход с выти по дватцать по пяти алтын.

За Бусурманскою слободою слободка Медведева. А в слободке крестьян: во дворе Петрушка Гаврилов, во дворе Гришка Иванов, во дворе Пятойко Иванов, во дворе Ивашко Ортемов, во дворе Северга Степанов, во дворе Истомка Пегуша, во дворе Сенка Мешек, во дворе Лука Полоняник, во дворе Истомка Полаум, во дворе Алексейко Савастьянов, во дворе Васюк Максимов, во дворе Иванко Васильев, во дворе Степанко Переверстка, во дворе Иванко Суюш, Пашни добрые земли сорок одна четверть в поле, а в дву по тому ж, лесу вверх по Сулице меж Бусурманские земли и реки Сулицы пашенного десять десятин.

Слободка на Бусурманском враге против Бусурманские слободы. А в ней живут крестьяне безпашенные: во дворе Баргак Иванов, во дворе Сидор Плотник, во дворе Васюк Плотник, во дворе Федько Иванов, во дворе Иванко Бутыня, во дворе Сенка Григорьев, во дворе Верещага Кузнец, во дворе Первуша Шевлягин, во дворе Проня Мельник, во дворе Митька Борчаник, во дворе Онтропко Моркваша, во дворе Серко Захарьин, во дворе Овдейко Кожевник, во дворе Онтипко Похомов. А пашни и сена, и доходу нет.

Да под поместным селом под Бусурманскою слободою на реке на Сулице мельница большое колесо была оброчная, а оброку давали в цареву и великого князя казну в Свияжском з году на год по три рубли денег да пошлин пять алтын, с рубля по десяти денег. Да у тое ж мельницы двор монастырской з житницами. А в нем живет монастырской мельник. А земли к мельнице по обе стороны мельничные плотины на десятину. А лес к мельнице на поделку сечи черной, которой блиско мельницы, опричь бортного ухожея. И архимарит Ларион з братьею били челом государю царю и великому князю на Москве, чтоб государь их богомольцев своих пожаловал, с тое их мельницы свой государев оброк велел сложить. И государь богомольцев своих пожаловал: велел с тое мельницы свой государев оброк сложити, потому что у монастыря на обиход иные мельницы нет нигде. И по челобитной и по выписи с мельничных книг за приписью государева дияка Василья Степанова свияжской писец Дмитрей Ондреев сын Кикина с товарыщи к государеве богомолье к Богородитцкому ту мельницу приписали безоброчно в 75-м году маия в 25 день1.

Да у реки у Волги, выше Свияжского города, // [л. 4] под Вязовыми горами деревня Новое, а поставлена на черном лесу. А в деревне крестьян: во дворе Иванко Ильин, во дворе Иванко Юрьев, во дворе Панька Михаилов, во дворе Лазарько Васильев; а непашенных: во дворе Малафейко Потапов, во дворе Фофанко Дмитров, во дворе Микитка Анфимов, во дворе Ушак Семенов сидят на льготе. Пашни добрые земли пять чети в поле, а в дву по тому же, сена против деревни и меж озерок истоков по новую межю триста десять копен, лесу пашенного шезьдесят десятин да лесу ж пашенного и непашенного по реке по Волге вверх в длину на версту, а поперег на полверсты. А выти и доход не писан, потому что живут крестьяне на льготе.

Да в Свияжском за городом на посаде у Николы чюдотворца у ратного двор монастырской житничной. Да у свияжского же посаду за острогом против Серебряных ворот у озера у Круглого двор монастырской же, а ростят на нем на монастырской обиход солоды. Богородицкого же монастыря подгородные луги блиско Свияжского города от острогу с версту вверх, подле реку Свиягу, прежние монастырские покосы, сена ставитца тысеча триста копен.

Того же Богородицкого монастыря и великого чюдотворца Николы в Свияжском уезде учинена межа деревне Кичемереву да деревне Юртову, что на речке на Сухой, с новокрещенскою деревнею с Ширданы Сергея Тинеева с товарищи. От речки от Серкики от березы, а на березе грань. Да врашком вверх к дубу, а на дубу грань, а у него две ямы. Да от дуба к изгороде, да изгородою направо к дубу к бортному к подгорелому, а на дубу грань. Да от дуба тою ж изгородою прямо к дубу да к вязу к сломленому, а на них грани. Да от дуба и от вязу лесом прямо подле изгороду, да изгородою ж к дубу с поздириною, а на нем грань. Да от дуба лесом к дубу к развиловатому к троеверхому прямо, a нa дубу грань. Да от дуба прямо лесом к дубу да к березе, а на них грань. Да от дуба и от березы к липе и к дорошке, а на липе грань. Да от липы дорошкою направо к липе ж к дупляной, а на липе грань. Да от липы и от дорошки налево к дубу к розвиловатому, на нем грань. Да от дуба к речке к Сухой. Да речкою налево вверх х вязу розвиловатому, а на нем грань.

А от вязу […] //

На обороте по сставам: Приписал подьячей Бокака Павлов. Приписал подьячей Федор Суморуков.

Источник: НА РТ, ф. 10, оп. 5, д. 1137, л. 1-4.

Извлечено из: Документы по истории Казанского края из архивохранилищ Татарской

АССР: Вторая половина ХVI – середина ХVII в. Тексты и комментарии / Сост.

И.П.Ермолаев, Д.А.Мустафина. Казань, 1990. С. 32-37.

№ 8

Жалованная тарханно-несудимая, односрочная и заповедная (от ездоков) грамота царя Ивана IV архимандриту Троице-Сергиева монастыря Феодосию «с братьею» на место в городе Свияжске, а также на сельцо Городище с деревнями, починками, займищем, лесом и «неводную» рыбную ловлю в Свияжском уезде

30 марта 1572 г.

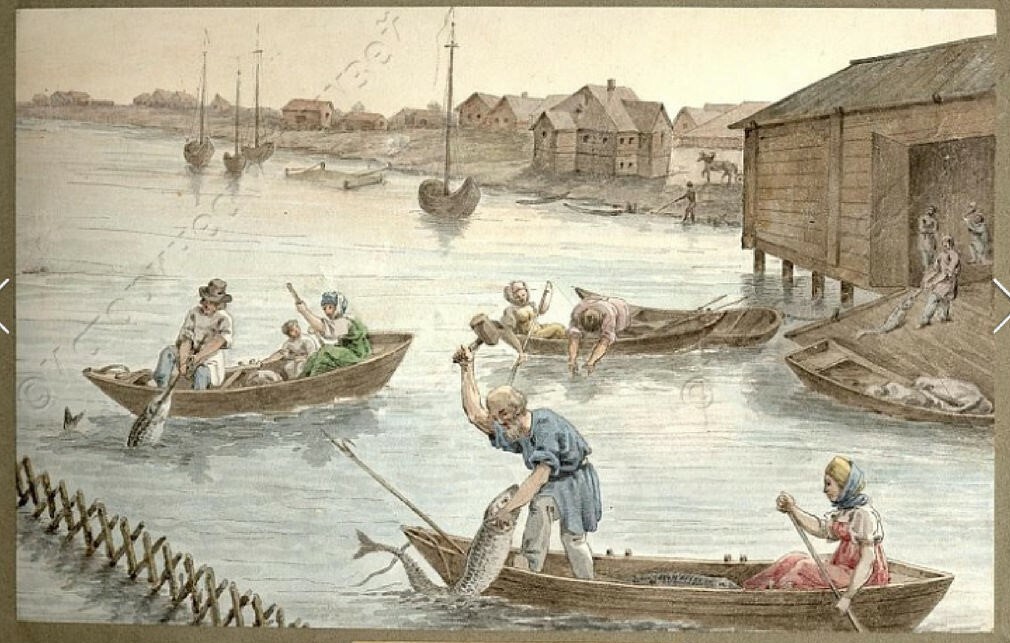

Из открытых источников: humus.livejournal.com

Се яз, царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси, пожаловал есми богомолца своего, Троецского Сергиева монастыря архиморита Феодосья з братьею, или хто по нем иный архиморит у Троицы в Сергиеве монастыре будет. Били мне челом богомолец нашь, Сергиева монастыря архимандрит Феодосей з братьею: пожаловали де и есмя преже сего богомолца своего, Сергиева монастыря игумена Гурья з братьею в Свияжском городе местом, а велели им на том месте строити монастырь во имя живоначалные Троицы да чюдотворца Сергия, да х тому деи монастырю на пашню и на животиной выпуск пожаловал дал им к монастырю три пустоши, селища Киждеево да Городище, лес дикой, да против Казанского устья лес черной на Услоне, против Гостина острова, да в узех на песку неводную рыбную ловлю, и грамота деи наша жаловалная богомолцу нашему игумену Гурью з братьею на то место, и на пустоши, и на лес, и на рыбную ловлю была дана, и та де у них наша жаловалная грамота в пожар в приход крымского царя згорела; да у них же деи после писцов в селище Киждееве стала церковь Никола чюдотворец, да на монастырских черных лесех у деревни у Агишева, у Ульянкова у Новово, стали два починка, починок Корноухов, починок Уланов, да мелница на Светлом ручью.

И нам бы их, богомолца своего Троецьского Сергиева монастыря архиморита Феодосья з братьею, пожаловати – велети им на то монастырское место, и на пустоши, и на новопоставленную церков, и на починки дати своя жаловалная грамота.

А что у них деревень и починков и заимищь, и что в них пашни и всяких угодей, и богомолец нашь Феодосей з братьею перед нами положили сотную с книг писма Дмитрея Кикина с товарыщи лета 7000 семъдесят пятого, и в сотной написано: Троецского Сергиева монастыря селцо Городище на Кривом озерке на Долгом, а к селудеревень и починков: починок Притыкин, починок у Кривово озера, деревня Киждеево на речке на Курмышке, что была пустошь, деревня Агишево, Ульянково Новое, на речке на Берегле, починок Ключев на речке на Чигирке, да займище у реки у Волги, на берегу выше Гостина острова, а ниже Каменных гор, против Ирыхова острова нижние зголови – и всего селцо, да две деревни, да три починки, да займище; пашни добрые земли в селце и в деревнях, и в починках, и на займище сто деветь чети с осминою, да переело[го]м пашни возмьдесят восмь чети в поле, а в дву по тому же, сена у селца и у деревень, и у починъков восмьсот пятдесят копен, да отхожего сена у займища по подгорью, меж Горы и Гостина острова, до Морквашских отхожих покосов по новые грани, по конец Подгорнаго озерка, восмьсот копен, лесу пашенново и непашеннаго двесте шездесят пять десятин, да лесу же пашеннаго и непашеннаго у селца и у деревень, и у починков в розных местех в длину четыре веръсты, а поперег две версты, да лесу же пашеннаго чернаго у займища – от устья от ручья Малого Моркваша от Каменнаго креста вниз по Волге горою, выше займища, и прошед займище, по правую сторону Гостина острова, до перваго врага, которой шел в гору, по смете в длину на две версты, а поперег займища в лес на полторы версты.

А в новопоставленых в дву починках, в Корноухове и в Уланкове, пашни по скаске старца Варсунофья тритцеть чети в поле, а в дву по тому же, сена к ним двесте копен, а стали деи те их новопоставленые починки и мелница на их монастырских землях, а не на моих, царя и великого князя, и не на помещиковых.

И оже будет так, как нам богомолец нашь, Троецского Сергиева монастыря архимондрит Феодосей з братьею били челом, наша будет жаловалная грамота у них в пожар згорела, а те будет новопоставленые починки стали на нашем жалованье, на их монастырской земле, и яз, царь и великий князь, богомолца своего, Троецского Сергиева монастыря архиморита Феодосья з братьею, или хто по нем иный архимондрит у Троицы в Сергиеве монастыре будет, пожаловал. И хто у них в Свияжском в том монастыре и в селце, и в деревнях, и в починках учнет жити их монастырских слуг и крестьян, и им не надобе моя дань, ямъские и приметные денги, и всякие наши подати; и дворов моих и воеводских, и ямских ни в которых городех не ставити, ни с подводами на ямех не стояти, и ни в какия розметы с тяглыми людми не тянути, опричь городового и острожнаго, и засечнаго дела; а городовое им и острожное, и засечное дело делати с ыными сохами вместе. И нашим служивым людем, князем и детем бояръским, и всяким людем в том их селе и в деревнях, и в починкех силно не стояти, и корму своего и конского, и под[вод], и проводников не имати. И воеводы наши, или наместницы, и волостели их и тиуни слуг [их] и крестьян не судят ни в чем, опричь тадбы и розбоя с поличным; и довотчики и праветчики их поборов своих с них не емлют и не въезжают к ним ни по что. А судят их во всем архиморит з братьею или кому прикажет. А случитца суд смесной, учнет монастырской слуга или крестьянин искати на городском на свияжском или на волостном человеке, и в том их судит воевода, или наместник, или волостель нашь, или их тиуни, и архимондрит з братьею или их прикасщик с ними жа судит; а прав или виноват монастырской слуга и крестьянин – архимандриту з братьею или их прикасщику. А учинитца у них в том селце и в деревнях, и в починкех душегубство – возом кого сотрет, или з древа убьетца, или зверь съест, или их хто подкинет, и оне того мертваго явят воеводам нашим, или наместником, или волостелем, и их тиуном, а явки дают по четыре алтыны, да смотренаго алтын. А кому будет чего искати на Троецском Сергиева монастыря архимандрите з братьею или на их прикасщикех и на крестьянех, и в том их сужу яз, царь и великий князь, или мой боярин введеной, кому их судити прикажем. А неделщики наши даные пишут им один срок в году – Рожество Христово; а опричь того сроку, на иные сроки сроков на них не наметывают. А хто на них накинет срок не по их сроку, не на Рожество Христово, и яз, царь и великий князь, за тем им сроком к Москве ездити не велел; [а хто] по тому сроку не в их срок возмет бессудную грамоту, и та его безсудная не в безсудную.

А дана грамота на Москве, лета 7000 возмьдесятного, марта в 30 день.

[А у грамоты печять государьская красная].

Назади у грамоты припись: «Царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси».

По сставом у грамоты припись: «Дьяк Кирей Горин».

Опубликовано: Каштанов С.М. К истории феодального землевладения в Свияжском

уезде в 70-х годах 16 в. // Ученые записки КГПИ. 1978. Вып. 184. С. 134-136 (№ 1).

№ 9

Данная служилого новокрещена Климентия Васильева строителю Свияжского Троице-Сергиева монастыря Варлааму Мещерскому на свою купленную вотчину в деревне Семеново на реке Берле в Свияжском уезде

Не позднее 30 мая 1575 – сентябрь 1576 г.

Се аз, Климентий Васильев сын, новокрещен Свияжсково города, дал есми в Свияжском городе в Горней стороне в дом живоначалные Троицы и чюдотворцу Сергию и строителю и старцу Варламу Мещерскому свою вотчину, куплю, в деревне Семенове на реке на Берли, промеж Наратлыевы деревни и Кобузевской, в поле мяхкие пашенные земли и перелогу двадцать десятин, а в дву по тому ж, а сена в лугу на двесте копен, впрок, без выкупа. А впредь на пашне лес строителю сечь и луги розчищати волно. А та моя вотчина, купля свояка моего, в деревне в Семенове ни продана, ни заложена никому, а нет тое вотчины ни в кабалах, ни в записех, ни в каких крепостях, опричь меня. А роду моему и племяни и детем моим и внучатом до тое моей вотчины дела нет, и не выкупити ее у монастыря никому. А хто ся учнет вступати в ту мою вотчину в деревне в Семенове, род мой и племя или кто ни буди, и мне, Климентью, та своя вотчина, купля, от всяких крепостей монастырю очищати. И данную есми на свою вотчину, куплю, дал и старую купчюю, по которой яз, Клементей, тою вотчиною владел, строителю дал же. Аже бог пошлет меня, Клементья, по душу, и строителю меня в свой сенаник написати и отца моего Василья, и жену мою Дарью, и детей моих Емельяна, да Логина, да Семена.

А на то послуси: Кузма Кузмин сын, да Василей Неклюдов сын, да Григорей Максимов

сын.

А даную писал Истомка Романов сын. Лета 7080 четвертаго.

Опубликовано: Каштанов С.М. Возникновение русского землевладения в Казанском

крае. Документы // Ученые записки КГПИ. 1973. Вып. 116. С. 32-33 № 18.

№ 10

Указная грамота царя Ивана IV свияжскому воеводе М.Ф.Бахтеярову-Ростовскому с «товарищи» и дьяку В.Шелепину об утверждении за Свияжским Троице-Сергиевым монастырем вклада служилого новокрещена К.Васильева в деревне Семеново Свияжского уезда

16 июня 1576 г.

Свияжский Троице-Сергиев монастырь

Источник: tatmitropolia.ru

От царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Руси в Свияжской воеводе нашему князю Михаилу Федоровичю Бахтеярову-Ростовскому с товарыщи да дьяку нашему Василью Щелепину. Писали есте к нам в нынешнем 84-м году маия в 30 день. Приходил к вам Свияжского города троецкой Сергиева монастыря строитель Варлам Мещерской да Свияжского уезда горней служивой новокрещен Климко, что он дал вотчину свою купленную в дом Живоначалной Троице и чюдотворцу Сергию в Свияжском уезде в деревне в Семенове на реке на Берли, промеж Наратлыевой деревне и Кобызевской, пашни в поле сорок четвертей, а в дву по тому ж, и сеными покосы и со всякими угодьи. И нам бы вам указ учинити и велети нам та вотчина за Троецким монастырем в книги написати. И как к вам ся наша грамоты придет, и вы б троецкому строителю Варламу з братьею новокрещеновою Климовою вотчиною в деревне Семенове владети велели до нашего указу, а того бы есте берегли, чтобы строителю с татары в той вотчине какая сплетка, и вы б о том к нам имянно отписывали, и мы по тому и указ учиним.

А вперед токо учнут новокрещены и татаровя давати в монастыри свои вотчины, и вы б о том к нам по тому ж отписывали, а без нашего указу тех вотчин к монастырю не давали. Писана на Москве. Лета 7084-го, июня в 16 день.

Опубликовано: Каштанов С.М. Возникновение русского землевладения в Казанском

крае. Документы // Ученые записки КГПИ. 1973. Вып. 116. С. 33-34.

№ 11

Ввозная послушная грамота, данная свияжским воеводой П.И.Ростовским и дьяком Г.Ивашевым архимандриту Богородицкого монастыря Авраамию на вотчину в селе Бешбатман

22 июня 1583 г.

По государеве цареве и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии грамоте воевода князь Петр Иванович Ростовской да государев царев и великого князя дияк Грязной Ондреев сын Ивашев дали в вотчину в дом Богародицына и великого чюдотворца Николы архимариту Иаврамью з братьею, или по нем хто будет иной архимарит з братьею, в селе в Бешботмане Десятовское поместья Ольгова по отдельным книгам Федара Шмоилова 91-го1 году. А в вотчине дворов крестьянских: во дворе Митя Иванов Плешко, во дворе Тимошка Григорьев, во дворе Федько Зеленя. Пашни к тем двором мяхкие земли на шесть чети с осьминою да в мяхкие земле места перелогу и дикого поля четырнатцать чети за мяхкую землю за семь чети с осминою; и обоево мяхкие и переложные земли, что учинена за мяхкую землю, и с Алмасовым селищем четырнатцать чети в поле, а в дву полех по тому ж. А сена по смете около поль и по Свияге реке на триста копен. // [л. 501] А лес и всякие угодья, и межа тое вотчины с помещики писано в отдельных книгах писма и меры Федара Шмоилова 91-го году. А дана та вотчина к прежней Богародицкой вотчине, что за ними в Свияжском уезде отделено по государеве грамоте в селе в Бешботмане и в деревне на Тихом плесе, и в деревне Бритвине, и в селе в Хозяшеве, и в деревне Савине, да мельница против тое ж деревни большое колесо. Пашни в тех селех и в деревнях и в мельнице, что им дана за пашенную землю, и с тем, что им дано Десятовское поместья Ольгова двесте семьдесят две чети с осьминою в одном поле, а в дву полех по тому ж, и не дошло по государеве грамоты вотчины в дом Богародицына манастыря и великого чюдотворца Николы в денежную ругу в четыреста сорок рублев вотчины в триста чети дватцати семи с осьминою. И которые крестьяне в той Богародицкой вотчине в селе в Бешботмане учнут жити за архимандритом Иаврамьем з братьею, и вы б на них пашню пахали и оброк манастырской платили, чем вас изоброчит архимандрит Иаврамей з братьею.

К сей ввозной грамоте воевода князь Петр Иванович Ростовской печать свою приложил. Лета 7091-го, июня в 22 день. Дияк Грязной Ивашев.

На обороте по сставам: Диак Грязной Ивашев.

Опубликовано: Документы по истории Казанского края из архивохранилищ

Татарской АССР: Вторая половина ХVI – середина ХVII в. Тексты и комментарии /

Сост. И.П.Ермолаев, Д.А.Мустафина. Казань, 1990. С. 39-41. № 6.

№ 12

Жалованная грамота Ивана IV архимандриту Свияжского Богородицкого монастыря Авраамию «с братьею» о дозволении иметь на Волге судно, ежегодно нагружать его в Астрахани десятью тысячами пудов соли или рыбы, и торговать в разных городах, без платежа таможенных пошлин

21 мая 1584 г.

Се азъ Царь и Великий Князь Федоръ Ивановичь всеа Русии пожаловалъ есми Свияжского Богородицына монастыря, богомолца своего, архимарита Аврамья с братьею, или по немъ иный архимаритъ въ томъ монастыре будетъ. Что билъ намъ челомъ архимаритъ Аврамей съ братьею, а сказалъ: шло имъ преже сего въ Богородицынъ монастырь годовые руги и за платье по сту рублев на годъ, а ныне имъ велено давати руги по пятидесятъ рублевъ на годъ, и имъ деи тою ругою прожити немочно; и намъ бы их пожаловати, за пятдесятъ рублевъ велети имъ на монастырьской обиходъ держати въ Свияжскомъ суденко и ездить бы въ немъ въ Астарахань по соль и по рыбу, а изъ Астарахани бы то суденко назадъ спровадить в Казань или в Свияжской, а изъ Свияжского до Нижнего Новагорода, а въ Нижнемъ бы им, продавъ ту соль или рыбу, купити на монастырьской обиходъ хлебныхъ запасовъ, и масла коровья, и конопляного, и суконъ, и шубъ, и овчинъ, безпошлинно. – И язъ Царь и Великий Князь Федор Иванович всеа Русии Свияжского Богородицына монастыря архимарита Аврамья съ братьею, или по немъ иный архимаритъ въ томъ монастыре будетъ, пожаловалъ: за годовую ругу за пятдесятъ рублевъ, велелъ имъ держати одно судно, а класти въ то судно противъ десяти тысячъ пудъ соли, или противъ соли десяти тысячъ пудъ купивъ рыбы, а съ темъ судномъ ходити имъ въ Астарахань, по соль или по рыбу, одинова въ годъ; а изъ Свияжского въ томъ судне везти имъ свои запасы, чемъ имъ до Астарахани и назадъ до Свияжскаго сходить; а въ Астарахань приехавъ того монастыря старец, или слуга монастырьской, въ то судно въ Астараханскихъ озерахъ нагребутъ собою десять тысячъ пудъ соли, или противъ того числа рыбы купивъ положатъ, и наши Астараханские воеводы и дьяки нашихъ пошлинъ никакихъ съ нихъ не емлютъ; а въ Казани или въ Свияжскомъ, ту соль или рыбу продаютъ безпошлинно; а взвезутъ ту соль или рыбу до Нижнего Новагорода, и въ Нижнемъ соль и рыбу продаютъ безпошлинно же; а продавъ соль или рыбу въ Казани, или въ Нижнемъ, купятъ на монастырьской обиход хлеба, и масла, и суконъ, и шубъ, и овчинъ; а нашихъ пошлинъ съ того ихъ судна посаженныхъ, и съ людей головщины, и съ монастырьского запасу, нижегородские и казанские воеводы, и дьяки, и таможники, и приказные наши всякие люди, съ нихъ не емлютъ же; а за те за все пошлины архимариту Аврамью с братьею, на 93 годъ и впередъ, денежные годовые руги изъ свияжскихъ доходовъ не давати. Дана грамота на Москве, лета 7092 Маия въ

21 день.

Подлинникъ хранится въ архиве Свияжскаго Богородицкаго монастыря; писанъ на большомъ листке; въ конце привешена, на малиновомъ шелковомъ шнурке, красновосковая государственная печать. На обороте вверху: Царь и Великий Князь Федоръ Ивановичь всеа Русии.

На обороте же следующее подтверждение: Царь и Велики князь Феодор Иванович всеа Русии.

Лета 7107 Марта въ 15 день, Государь

Царь и Великий Князь Борис Федоровичь всеа Русии и съ сыномъ своимъ съ царевичемъ со княземъ Федоромъ Борисовичемъ всеа Русии, сее жаловалные грамоты слушавъ, Свияжского Богородицына монастыря архимарита Сергея, или кто по немъ въ томъ монастыре иный архимаритъ и братья будутъ, пожаловали: велели имъ сю жаловалную грамоту подписати на свое Царьское имя и судно имъ, за денежную ругу, посылати въ Астарахань по соль и по рыбу велели по прежнему безпошлинно, и рушити сее жаловалные грамоты у нихъ ничемъ не велели, и ходити имъ велели о всемъ по тому, как в сей жаловалной грамоте писано. – «А подписалъ диакъ Офонасей Ивановъ сынъ Власьевъ».

Опубликовано: ААЭ, т. 1, № 322, с. 382-383.

Взято: История татар. Том V. Татарский народ в составе Российского государства (вторая половина XVI-XVIII вв.)

Подготовил: Владислав Безменов