Часть 2: Арабские географы о Волжской Булгарии: что писали Ибн Хордадбех и Ибн Факих?

Часть 3: Византийский взгляд на тюрок: «Погиб целый народ вместе с женщинами и детьми, народ, численность которого составляла не 10 тысяч человек»

Часть 4: «Основным их богатством являются куньи шкурки»

Часть 5: «Русы один раз они совершили поход в море хазар и на какое-то время захватили Барза‘а»

Часть 6: «По реке Итиль плывут огромные корабли с товарами и разными предметами, доставляемыми из страны Хорезм»

Часть 7: «А у царя есть семь судей из иудеев, и христиан, и мусульман, и идолопоклонников»

Часть 8: «А к Ису из Булгара двадцати дней, они передвигаются на деревянных санях»

Часть 9: «А булгар – это многочисленные племена (умам) и народы (башар). Места их поселения близко примыкают к поселениям ар-Рума»

Часть 10. «Он единственный мусульманский автор, побывавший на Руси и сообщающий нам такие сведения, которых мы не найдем даже в русских источниках»

Часть 10: «А джинны сделали Сулайману рядом с этой рекой тысячу рек, каждая река размером в милю, и вынули из них землю»

Часть 11: «Царь (малик) Булгара и его население приняли ислам уже во времена ал-Муктадира»

Часть 12: «В то время здесь были соборные мечети, жило немало судей, знатоков мусульманского права и проповедников»

Часть 13. «Затем меня завели в седьмой огонь, называемый хавийа, и вдруг я оказался у замка, в котором тысяча домов из огня»

Часть 14: «Приидоша Печенези первое на Роускую землю и сотворивше миръ со Игоре и приидоша к Дунаю»

Часть 15: «Когда Тин прибыл в степи, татары установили золотой шатер»

Часть 16: «Черные татары в обычных разговорах всегда говорят: «Полагаюсь на силу и мощь бессмертного Неба и на покровительство счастья императора!»

Часть 17: «Мусульмане всех видов уже полностью покорились и перешли на службу к татарам»

Часть 18: «И когда Каан взошел на трон Империи, Бату подчинил и покорил себе все края, прилегающие к его территории»

Часть 19: «Прежде всего, они захватили штурмом город Булгар, который на весь мир славился крепостью своих стен и обилием запасов»

Часть 20. «Тое же зимы взяша Москву Татарове и воеводу убиша»

Часть 21: «Султан Халеба пришел и убил халифа, после чего их нечестивый патриарший престол перевели в Багдад»

Часть 22: «Они же (татары), стоявшие лагерем на берегу Бердуджи, ныне называемой Сагим, мигом оседлали коней и вступили в схватку»

Часть 23: «Подвинувшись отсюда против Билеров, то есть великой Булгарии, они и ее совершенно разорили»

Часть 24. «Те Булгары, которые живут за Дунаем вблизи Константинополя, вышли из упомянутой Великой Булгарии»

Чвсть 25: «А Бати выступил затем, будучи на Руси, против Билеров, то есть Великой Булгарии»

Часть 26: «А Юрий князь с Татары и со всею силою Суздалскую почаша воевати Тверскиа волости»

Часть 27: «Того же лета, на Успенье святыя Богородица, князь Александр Михайловичь изби Татаръ много во Тфери»

Часть 28: «Достойному мужу, князю Джанибеку, первородному сыну государя Узбека, Императора Татар»

Часть 29: «Ярлыки иже суть давали цари ординьскые митрополитом киевьскым и всея Руси»

Часть 30: «Характерно исчезновение в ярлыке Джанибека освобождения церковных людей от уплаты дани»

Часть 31: «Первым царем западных татар был Саин; был он сильный и могущественный царь»

Часть 32: «Ногай из Тохарцев был человек могущественнейший, опытный в управлении и искусный в делах воинских»

Часть 33: «Саин- хан стал великим государем в вилайете Дашт-и Кыпчака, несколько лет он правил в счастьи и благополучии»

Часть 34: «Когда вилайет Дашта подчинился Берке-хану, то большую часть неверных он обратил в ислам»

Часть 35: «Владыка повелел служить молебны по всем церквам Ростова, освятил воду и, прийдя в Орду, исцелил царского сына»

Часть 36: «Града гром пущаху, страшащее нашу рать, а друзии самострелныя стрелы пущаху, а инии выехаша на велбудех»

Часть 37: «Того же лета царь Токтамышь посла в Болгары и повеле христианскиа гости Русскыя грабити»

Часть 38: «И ходиша рати татарьские въюючи даже до великаго Лучьскаго и много городов поплениша»

Часть 39: «Едигеи же взем окуп поиде от Москвы в Орду, стоя же у города 3 недели»

Часть 40: «О возвращении Тимура из Дийар Бакра и Ирака и походе его в степи Кипчакские»

Часть 41: «О том, как настал этот потоп и смыл народы Даштские после поражения Токтамышева»

Часть 42: «Так же королевство Россия, которая платит дань татарскому королю»

Часть 43: «Магометанская вера стала обычным явлением среди татар уже около ста десяти лет тому назад»

Часть 44: «Татары прекрасные охотники с соколами, и у них много кречетов; они ловят птиц на репейник»

Часть 45: «Хлеба в татарской стране много, а также мяса и меда, но нет вина»

Часть 46: «Они подчинили себе город, который называется Казань. На нашем языке это значит «котел»»

Часть 47: «Татарских орд четыре и столько же их императоров»

Часть 48: «Третья орда – козанских татар – названа так по замку Козан, стоящему над рекой Волгой у границ Московии»

Часть 49: «Единственный сын его Димитрий был столь возмущен этой несправедливостью, что убежал к татарам и принял обрезание по закону магометан»

Часть 50: «Русские рассказывают, что этот Темир-Аксак человек темного происхождения, достиг такого высокого положения разбоем»

Часть 51: «Эти татары – культурнее других, так как они и возделывают поля, и живут в домах, и занимаются разнообразной торговлей»

Часть 52: «Казанский сеид пользуется у них такой властью и почетом, что при его приближении даже цари выходят ему навстречу, стоя предлагают ему руку»

Часть 53: «Однажды шестеро татар из Казани выехали на поле к войску московита, против них выставили 2 тысячи всадников»

Часть 54: «У татарских царей есть четыре советника, к которым в важных делах они прибегают прежде всего»

Часть 55: «Есть племя, называемое «булгар», которое является одним из разрядов татар. Это племя во времена Аббасидов приняло ислам»

Часть 56: «Эмиры и вожди Дешти-Кыпчака вышли из терпения от зла Гази-бия и возопили от его насилия и угнетения…»

Часть 57: «Когда войны противников сблизились друг с другом на берегу реки Тобола, государь собрания звезд важно выступил из дворца»

Часть 58: «Оба войска сошлись друг против друга, Абулхаир-хан, подобный небесной силе…»

Часть 59: «Когда войска противников встретились и звуки труб и литавр достигли высшей точки неба, расписанного золотом, витязи обоих войск напали друг на друга»

Часть 60: «Но воины хана калмыков еще раньше до [заключения] мира и согласия разграбили окраины Туркестана»

Часть 61: «Прииде степью Казачей орды царь Кучюм Муртазеев сын с многим воинством своим Казачыи орды и дойде ж града Сибири»

Часть 62: «Ермак же …побеже в струги своя и не може дойти, потому что одеяны железом и струги отплыша от брегу, и не дошед до стругов, утопе в реку Иртышу»

Часть 63: «И Царь и Великий Князь Сибирского Царя грамотъ и его челобитье выслушалъ, и подъ свою руку его и во обереганье принялъ»

Часть 64: «А после деда твоего Ибака царя, были на Сибирском Государстве князи Таибугина роду Магмет князь, после его Казы князь»

Часть 65: «Взято Кучюмовыхъ дътей 5 царевичовъ: Асманакъ тридцати летъ, Шаимъ двадцати летъ»

Часть 66: «Ханом страны, известной под названием Казань, был наш брат Мухаммед-Эмин хан»

Часть 67: «Сафа-Гирей султан оскорбился и уехал в Казанскую землю»

Часть 68: «Крепости Эждерхан и Казань издревле являлись местом обитания приверженцев ислама»

Часть 71: «Воителя Сахиб-Гирей хана слово наместникам (вали), губернаторам (хаким), великим султанам, мусульманским кадиям»

Часть 72: «И призывает государь к собе брата своего князя Владимира Андреевича и царя Шигалея»

Часть 73: «Призывает государь к собе немчина, именуема Размысла, хитра, навычна градскому разорению. и приказывает ему подкоп под град учинити

Часть 74: «А на Галицкой дороге зa Казанию-рекою велел государь быти воеводе своему князю Ивану Ромодановьскому с людми»

Часть 75: «Да государю бил челом царевич Тевка, чтоб государь пожаловал, отпустить велел к матери моей и к брату моему Девлет Гирею»

Часть 76: «Сейчас в Петербурге находится приблизительно около 10 тысяч татар. Среди них выделяется группа астраханских татар»

Часть 77: «В нашей нации есть люди, состояние которых составляет два, три и даже пять миллионов»

Часть 78: «Когда мы обращаемся к нашим муллам с вопросом, то они стремятся нам его разъяснять, исходя из своей выгоды»

Часть 79: «В Санкт-Петербурге благодаря стараниям Ильяса мирзы Бораганского открылась исламская типография»

Часть 80: «Царя Шигалея со всею его силою отпусти полемъ великимъ, въ отчину его въ Касимовъ»

Часть 81: «Первой голове стояти на Волге подъ Караманскимъ лесомъ изъ Казани»

Часть 82: «И боярин наш князь Петр Булгаков, ис Казани перелезчи на Свияжскую сторону»

Часть 83: «Самим жити с великим бережением, и толмачей лучших, выбирая, посылати тайно в черемису проведывать, нет ли в их какие шатости»

Часть 84: «Да будет в ком чаять смуты или какова воровского заводу, и тех людей сажать в тюрму да о том писать в Казань»

Часть 85: «Казань – каменной город длиною стен в круг 726 сажень. В вышину четырех сажень, ширина две сажени. Крыт тесом»

Часть 86: «А в казанских пригородех и дворцовых селех всего 4 пушки медные, 29 пушек железных»

Часть 87: «Губернатору и Воеводе стараться и смотреть, чтоб никакие шпионы от Государственных неприятелей в Губернии и Провинции не были»

Часть 88: «У которых мурз и татар были русские крестьяне, и за некрещение тех мурз и татар отписаны с землями и угодьями»

Часть 89: Екатерина II: «Снабдение разных родов Киргизских муллами, немалую пользу в делах Наших принести может»

Часть 90: «Летописная запись об уничтожении мышами в казанских, свияжских и чебоксарских «местах» хлеба в поле и закромах»

Часть 91: «Держати въ Свияжскомъ суденко и ездить бы въ немъ въ Астарахань по соль и по рыбу, а изъ Астарахани бы в Казань или в Свияжской»

№ 13

Ввозная грамота, данная свияжским воеводой князем П.И.Ростовским и дьяком Г.А.Ивашевым архимандриту Свияжского Богородицкого монастыря Авраамию на пустые «порозжие» земли

26 августа 1584 г.

По государеву цареву и великого князя Федора Иванови[ча] всеа Русии указу, по памяти за приписью государева дияка Ондрея Щелкалова воевода князь Петр Иванович Ростовской да государев царев и вели[кого] князя дияк Грязной Ондреев сын Ивашев дали по сыскному списку Федора Ольгова в вотчину в дом Богародицына манастыря и великого чюдотворца Николы архимариту Иаврамью з братьею, или по нем будет иной архимарит, под городом под Свияжским в угодье на пашню пустые порожжие полянки, которые полянки лежат пусты сряду с их монастырскою землею: слободки Медведковы по Куларовской дароге и по Моткозинской поляна Белозерова да полянка Банниковская, да поляна Ивана Кирилова, да поляна Семейки Форофонова, да поляна Горбуновская, да поляна Семена Шумихина, да полянка Гриши Межаедова. Пашни в тех полянах шесть чети с полуосьминою и с третником полуосьминным в одном поле, а в дву полех по тому ж, да лесу к тем полянкам пашенного и непашенного в длину от межи Медведковы слободы да межи Савины деревни на версту, а поперег от Куларовской и Момоткозинской дароги на полверсты до реки Сулицы.

К сей ввозной грамоте воевода князь Петр Иванович Ростовской печать свою приложил. Лета 7092-го, августа в 26 день.

На обороте скрепа: Дияк Грязной Ивашев.

Опубликовано: Документы по истории Казанского края из архивохранилищ Татарской

АССР. Вторая половина ХVI – середина ХVII в. Тексты и комментарии / Сост. И.П.

Ермолаев, Д.А. Мустафина. Казань, 1990. С. 43-44. № 9.

Свияжский монастырь. Картина Р.Т. Сафиуллина

Источник: tatmitropolia.ru

№ 14

Ввозная грамота, данная свияжским воеводой князем М.Г.Темкиным-Ростовским служилым татарам Янгильде Енандарову и Бакрачу Янчурину, на выморочную пустошь на реке Иренле в Свияжском уезде

18 июля 1595 г.

Копия с копии ввозной грамоты.

По государеве цареве и великого князя Федора Ивановича всеа Русии грамоте воевода князь Михаило Григорьевич Темкин дал в поместье свияжским служилым татаром Янгильде Енандарову да Бакрачю Янчурину в Свияжском уезде пустошь на реках на Иренле по обе стороны. Били челом государю царю и великому князю Федору Ивановичю всеа Русии они Янгильдей да Бакрачь. А сказали: служет де они государевы всякие службы зимние и летние, и неметские, и литовские, и черемиские, и сибирские. И как де был подо Псковом король, и в те де поры ево Янгильдея в полон взяли и был де в полону три года, и вышел де ис полону без окупу и безо мены. И государь де ево пожаловал: велел ему дати пашню на пятьдесят четвертей. А за ним де за Бакрачом пашни на двенатцеть четвертей. И они де с тое пашни государеву службу служет и, тою де им пашнею живучи, прокормитися нечем. Есть де в Свияжском уезде пустошь выморочная на реке на Иренле по обе стороны. А бывала де пустошь татарская. А лежит де та пустошь пуста лет с полтретьятцать, не владеет ею нихто. И государю бы их пожаловать: велети им ту пустошь, что на реке на Иренле, дати в прибавку к их пашне. А по сыску и по дозору Григорья Васильева сына Тишена на той пустоши, опричь Янбахтыевы да Караевы пашен, пашни перелогом тритцать четвертей с осминою в поле, а в дву по тому же, да лесу пашенново на пять четвертей, сена по речке по Берле вверх от татарского кладбища от оврашка на сто на пятдесят копен. А лежит де та пашня впусте тому тритцать лет и не владеет ею никто. И служилым татаром Янгильдею Янандарову да Бакрачю Янчурину тою пустошью, что на реке на Иренле, пашнею и лесом и сенными покосы, опричь Янбахтыевы да Караевы пашни и сенных покосов, владети. А с тое пашни государева всякая служба служити. И всего за Янгильдеем учинено пашни и перелогу, и лесу пашенного с прежнею дачею, что ему дано на Багишевской пустоши шестьдесят восемь четвертей без полуосмины в поле, а в дву потому же, сена пятьсот семьдесят пять копен. А за Бакрачем учинено пашни и перелогу, и лесу пашенного и с тем, что за ним по книгам Афанасья Болтина в деревне Большой Каибичеве дватцеть деветь четьи без полуосмины в поле, а в дву потому же, сена двести дватцеть пять копен. А та их пашня и лес, и сенные покосы поделить меж себя самим полюбовно.

К подлинной ввозной грамоте воевода Михаила Григорьевич Темкин-Ростовской

печать свою приложил. Лета 7103-го, июля в 18 день.

На подлинной ввозной грамоте правил подьячей Осипко Вдовин.

У той же копии внизу написано татарским письмом. Списана и учинена июля 24 дня 1764 году.

Опубликовано: Документы по истории Казанского края из архивохранилищ Татарской

АССР. Вторая половина ХVI – середина ХVII в. Тексты и комментарии / Сост. И.П.

Ермолаев, Д.А. Мустафина. Казань, 1990. С. 49-51. № 16.

Река Ирень

Источник: ru.wikipedia.org

№ 15

Грамота от имени царя Федора Ивановича нижегородскому воеводе Л.И.Аксакову и дьяку И.Шерапову об отделе свияжскому жильцу Г.В.Тишенкову в «верховской» оклад поместья умершего П.Шибанова в Нижегородском уезде и присылке отдельных книг в Поместный приказ

8 мая 1596 г.

От царя и великого князя Федора Ивановича всеа Руси в Нижней Новгород воеводе нашему Левонтью Ивановичю Оксакову да дьяку нашему Ивашке Шерапову. Бил нам челом свияжской жилец Григорей Васильев сын Тишенков. По окладу велено за ним нашего жалованья помесья учинити и с новою придачею на 300 чети, половину окладу в Свияжском, а другую половину в верховских городех, и за ним в Верховских городех в […]неменове1 городе 49 чети, а недодано деи ему в половину его окладу верховского помесья 101-й чети. И нам бы его пожаловати в Нижгородцком уезде из Пятова помесья Шибанова. А Пятово в нынешнем 104-м году не стало, а после де его осталась жена бездетна. А нашего де жалованья помесья за Пятым было 90 чети, и то деи его помесье ныне порозжо, не отдано никому. И ож будет так как нам Григорей Тишенков бил челом. И мы к вам тому Пятово помесью Шибанова с нижгородцких книг письма и дозору Василья Борисова с товарыщи лета 7096-го году послали выпись // [л. 130] слово в слово за дьячьею приписью. И как к вам ся наша грамота и выпись с книг придет, и вы б в Нижегородцкой уезд в Пятово поместье Шибанова послали ково пригож, а велели ему взятии с собою тутошних и сторонних попов и дьяконов и старост и целовальников сколько человек пригож, да в то Пятово помесье Шибаново ехать, да в том помесье и около того помесья велели бы есте сыскати всякими сыски накрепко: Пятово Шибанова не стало ль, а после его осталось жена бездетна ль, да будет по сыску Пятово Шибанова не стало, а после его осталось жена бездетна, а то его помесье ныне порозжо, наперед сего не отдано никому и к нашим дворцовым селам и к черным волостям не приписано, и вы б в том Пятово помесье по выписи с книг в усадище и к усадищю пашни 20 чети велели отделити вдове Пятове жене Шибанова на прожиток. Да тово ж Пятова помесья пашни 70 чети велели бы есте отделите свияжскому жильцу Григорью Тишенкову к нижегородцкому его помесью к 49 четям в половину его окладу верховского помесья // [л. 131] во 150 чети. А велели бы естя отделять обоим с ряду с одново, а не в розни и не через землю и не через деревни и не выбором живущее и пустое повытно по четям. Да что кому отделит, и ему все то велети написати в книги подлинно порознь земскому или церковному дьячку, да те книги за поповыми и за дьяконовыми руками и за того рукою кого пошлете отделять, прислали б есте к нам к Москве и велели отдати в Помесном приказе дияком нашим Елизарью Вылузгину да Ивану Ефанову. Писан на Москве лета 7104-го мая в 15 день. //

Правил Микифорко Сверчков. [л. 131об.]

Опубликовано: Анпилогов Г.Н. Нижегородские документы XVI века. М., 1977. C.

149-150.

№ 16

Отдельная выпись свияжского воеводы князя В.М.Лобанова-Ростовского служилому мурзе Янбулату Бектееву на пустошь Шалахолабар в Свияжском уезде

10 июля 1596 г.

По государевой царевой и великого князя Федора Ивановича всеа Руси грамоте, воевода князь Василей Михаилович Лобаново Ростовской отдал Свияжского уезду служилому татарину Янбулату-мурзе Бектееву по сыску Григорья Косяговского 104 году в поместье пустошь Шалахолабар по речке по Кляри между дву перелесков да до реки до Волги к Серным горам пашни и перелогу на пятдесят чети в поле, а в дву по тому ж, сена по речке и по дубровкам на триста копен. И ему, Ямбулатку, тою пашнею и сенными покосы владети и с той пашни государева служба служити.

К сей выписи воевода князь Василей Михаилович Лобанов Ростовской печать свою приложил. Лета 7104, июля в 10 день.

На обороте надпись: Справил подьячей Осипко Вдовин.

С подлинной читал Александр Никитин.

Опубликовано: АСЗ, т. 2, № 31, с. 26-27.

№ 17

Отдельные книги Филиппа Воецкого об отделе свияжскому жильцу Илье Парфенову сыну Тишенкову «в половину его верховского поместья» земли из оброчного жеребья Ивана Болховского в Нижегородцком уезде

24 мая 1597 г.

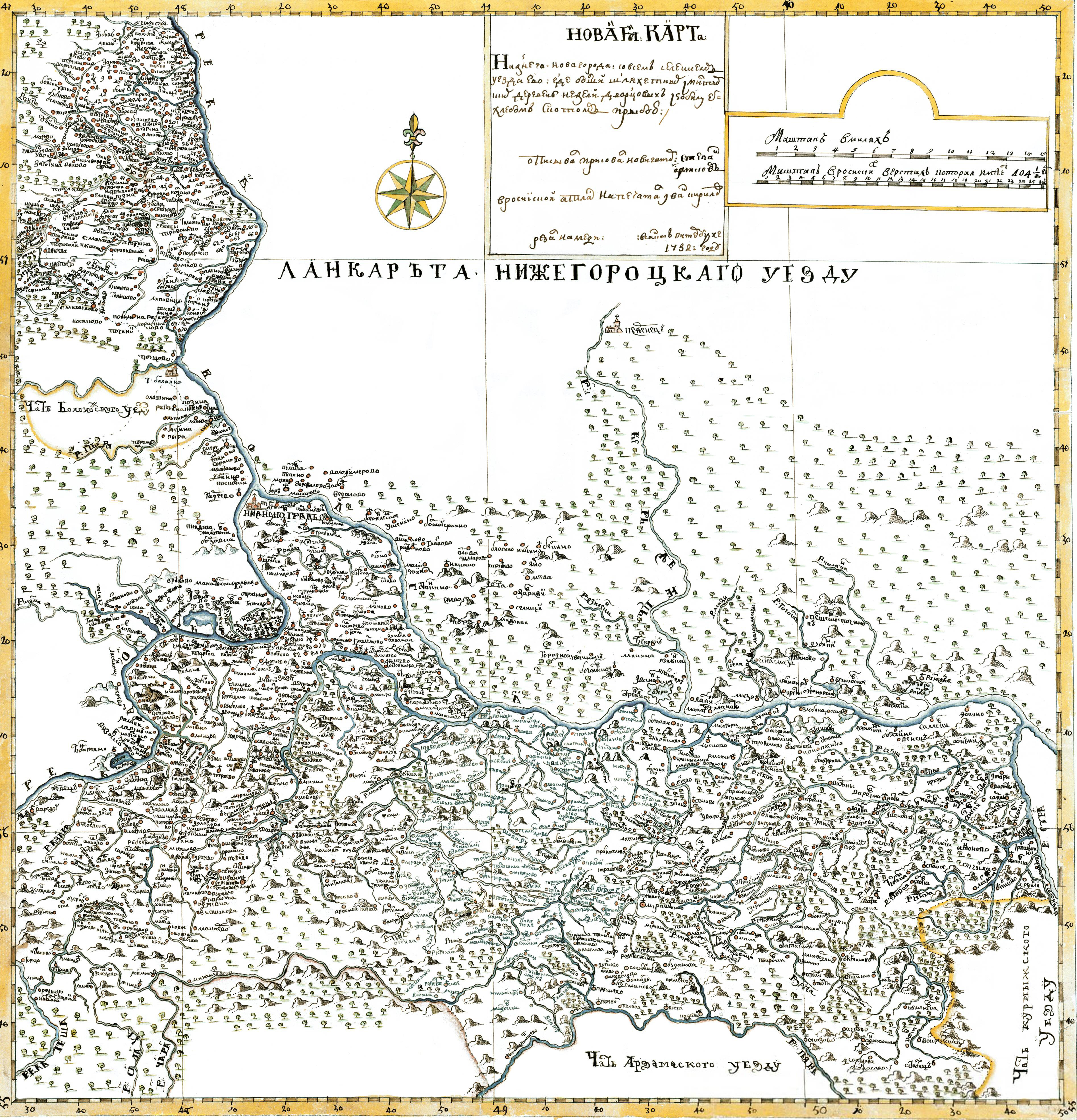

Нижегородский уезд. Атлас Всероссийской империи И. К. Кирилова

Источник: ru.wikipedia.org

Лета 7105-го майя в 24 день по наказу государева воеводы Левонтья Ивановича Оксакова, да государева диака Ивашки Шерапова сын боярской Филипп Воецкой ездил в Нижгородцкой уезд в Березопольской стан для того, что бил челом государю царю и великому князю Федору Ивановичю всеа Руси свияжской жилец Илья Парфенев сын Тишенкого. По окладу де велено за ним государева жалованья учинить поместья на 300 чети, половину его окладу в Свияжском, а другую половину в верховских городех, и за ним де в верховских городех поместья нет нигде, и государь б его пожаловал в Нижгородцком уезде оброчною землею, что ныне на оброке за князем Иваном Болховским, что останетца за его окладом. // [л. 29] И Филиппу Воецкому велено приехав в Нижгородцкой уезд в оброчной жеребей, что на оброке за князем Иваном Болховским, опричь княж Иванова поместья, взяв с собою тутошних и сторонних попов и дияконов и старост и целовальников и крестьян, сколько пригоже, да в том оброчном жеребью, опричь княж Иванова поместья, пашни 50 чети отделить князю Ивану Болховскому к старому его поместью к 450 четям в его оклад в 500 чети. Да тово ж оброчново жеребью пашни 50 чети отделить свияжскому жильцу Илье Тишенкову в половину его окладу Верховского поместья в 150 чети. И Филипп приехв в тот оброчной жеребей с сторонними людьми // [л. 29об.] с воскресенским попом Семионом Ивановым, да с ыльинским попом с Ыгнатьем, да с попом с Семионом же, да с [Иванов]ым приказщиком Домажирова с Яковом Ивановым, да Иванова приказщикаОнучина Смирново Родивонова да Иванова приказщика Осорина Розгильдея Осипова, да княж Романов старосту Болховского Данила Васильева, да Григорья Глебова старосту Первово Дмитреева, да бортников деревни Меледина Ивана Олексеева, да деревни Золина Федора Олексеева, да Шурмана Семенова, да Родивона Ушакова, да Кузьму Дмитреева, да деревни Богданова Ивана Федорова сына Косова вспросил княж Иванова приказщика Болховского Улана Федорова и сторонних людей – которая межа оброчной земле от княж Иванова // [л. 30] усады и земли и от иных помещиков. И княж Иванов приказщик Улан и сторонние люди указал межи оброчной земле от княж Иванова поместья и от иных помещиков, и тое земле и половина полтора поля посеяла рожью пришла смежно к старому княж Иванову усаду ничто не розошло, а другая половина земли полтора поля спахана под ярь, а смежна ко княж Иванове земле розошел враг. И Филипп учал отделять Илье Тишенкову яровое поле и княж Иванов приказщик отделять Илье не дал – та де земля пришла смежно государя его к земле, и Филипп учал отделять Илье ржаное поле, что пришло ко княж Иванову усаду. И за Илью был у отделу шурин его Григорей Касаговской, и Григорей сказал: то де господине… // [л. 30об.] […]1 потому что де пошло ко княж Иванову усаду, а Ильины усады к полю не придут и к Ильиным будет усадом по пригородим нельзеялось через княжее селища, да и де господине ни в яровое поле де я ему Ильиных усадов отступлюсь в пашню, а свой усад зделаю у той земли, а господине то все поле посеяно рожью Илье яровой и паренины пахать будет негде, быть ему без хлеба два годы. А то де князь Иван зделал умышленьем, сведав что дано в поместье Илье и велел пахать и паренинное поле под ярь, а иное орали за моим изветом, как я извещал им что дано в поместье Илье, а се, господине орют паренинное поле как и я, Филипп, приехал отделять и просил Григорей // [л. 31] у княж Иванова человека половины земли где […]2, да отступился усаду Илья де возмет поле, что сеяно рожью, и княж Иванов приказщик земли под рожь не дал и усаду не отступаетца, и меж собою учинил спор. И Филипп Воецкой розделил ту оброчную землю надвое и грани меж землею учинил от селища Зайцовым врагом вверх да по дельную сосну, да с сосны перелезло на левую сторону на молодую сосенку, а Илье грань да с тое сосны на молодую сосенку, а не на грань. Да с тое сосенки на молодую сосенку, а на ней грань, а с тое сосенки через дорогу к лесу на дельную ж сосну, а на ней грань. А земли Филипп князю Ивану Болховскому и Илье Тишенкову не отделял для // [л. 31об.] спору до докладу воеводы Левонтья Ивановича Оксакова, да государева диака Ивашки Шерапова, что им укажут воевода и дияк и земли Филип княж Иванову приказщику Улану, что пахана под ярь, до докладу сеяти не велел, для того что [оне] де сеяти ржи ко 106-му году, а велел им обеим стати у докладу 105-го майя в 20 день. А отдельные книги писал церковной диячек Николы чюдотворца Васька Кондратьев. А у книги рука Филиппа Воецкого, да воскресенского попа Семиона, да Ильи пророка попа Игнатья, да никольского попа Долмата.

Опубликовано: Анпилогов Г.Н. Нижегородские документы XVI века. М., 1977. С.

224-227.

№ 18

Проезжая грамота от Свияжска до Москвы, данная воеводой князем М.Ф.Гвоздевым-Ростовским и дьяком К.Афанасьевым «свияжской чюваше» деревни Абызовы Тлешу Кугушеву и Еналею Тенникову

1 января 1603 г.

По государеву цареву и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии указу от воеводы ото князя Михаила Федоровича Гвоздева-Ростовского да от Кира Офонасьева от Свияжсково до Москвы по городом государя царя и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии воеводам и дьяком, и всяким приказным людем. Отпущены из Свияжсково к Москве свияжская чюваша Чекурские волости деревни Абызовы Тлеш Кугушев да Енали Тенников бити челом государю царю и великому князю Борису Федоровичю всеа Русии о своих нужах. И государя царя и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии воеводам и дияком, и всяким приказным людем свияжскую чювашу Тлеша да Еналии велели пропущати везде по государеву указу. А прочитая сее проезжую грамоту, отдовати им назад для государевых иных приказных людей. А будет они повезут с собою на продажю хлеб или какой товар ни буди, и с тем их хлебом и с товаром нигде не пропущати и присылати со всем в Свияжской.

К сей проезжей грамоте воевода князь Михаило Федорович Гвоздев-Ростовской

печать свою приложил. Лета 7111-го, генваря в 1 день.

Приписал Кир Офонасьев.

Опубликовано: Документы по истории Казанского края из архивохранилищ Татарской

АССР. Вторая половина ХVI – середина ХVII в. Тексты и комментарии / Сост. И.П.

Ермолаев, Д.А. Мустафина. Казань, 1990. С. 57-58. № 22

№ 19

Духовная служилого новокрещена (?) Ивана Килибирдиева сына

27 апреля 1603 г.

Из открытых источников: dzen.ru

Список со изусной памети слово в слово.

Во имя отца и сына и святого духа.

Се яз раб божей Иван Килибирдиев сын пишу сия изусную паметь своим целым умом и целым своим разумом, кому что отдать и на ком что самому взяти, и приказываю свою душу внуку своему Кузьме Григорьеву сыну, двор свои со всем животом своим да холоп мой Анцо внуку ж моему Кузьме, да пять рублев денег на Колкомане внуку же моему Кузьме, да холоп мой Орга з женою и з детми жене моей Марье да дочери моей Ирине. И что жены моей платья и то все жене моей Марье. Да холоп мой Теребердей з женою своею и з детми на слободу отпускаю. Нет до них дела ни детем моим, ни внучатам, ни роду моему, ни племяни. Да роба моя Перта даю дочери своей Улмесю. Да сыну моему Чамкулу дал два рубли денег.

Да взяти мне Тямти деревни на Алгуле на Терегулове семь рублев и дватцать алтын денег бескабально. Да Пимир деревни взяти мне Ахмамате Енакееве сыне три рубли дву гривны денег бескабально. Взяти мне на Каибуле на пятидесятнике два рубли денег бескабально. Да на князе Яковлеве крестьянине на Иване рубль денег бескабально. Да взяти мне Бостири деревни на Теребердие на Сабанчиеве сыне три рубли денег бескабально. Да взяти мне Коваль деревни на Степане Микитине рубль денег бескабально. Да взяти мне на князя Яковлеве крестьянине на Гавриле дватцать алтын денег бескабально. Да взяти мне на Мамашеве жене рубль денег по кабале, а у меня лежит бобр в закладе. Да взяти мне Атреть деревни на Иване Григорьеве сыне два рубли денег по кабале. Да взять мне на князе Федоре на Васильеве сыне три рубли денег бескабально. Да взяти мне на князе Якове на князе Васильеве сыне сорок алтын и десять денег бескабально. Да взяти // мне на Иване на Ондрееве сыне два рубли денег бескабально. Да взяти мне на Олексее на Федорове сыне пять рублев денег по кабале. Да взяти мне на горнем тотарине Булгарьи деревни на Меремсе два рубли денег бескабально.

А жене моей Марье жити во дворе моем со внуком моим с Кузьмою по смертью. А долг мой денежной собрать жене моей Марье со внуком вместе и теми денгами меня поминать. Да ис тех же денег дать внуку моему Кузьме десять рублев денег. А достальим поблюсти тех денег дочери моей Ирине.

А у изусные сидели: Ишерского села Предотечинской поп Марко Вахромиев сын да князь Яков да князь Федор князя Васильевы дети Асанова, да Сие деревни служилые новокрещоны Иван Пумасов да Офонасей Дербышалиев да Иван Ондриев да Юрий Данилов, да Ишер села Иван Назарьев да Игнатей Васильев сын, да Ие деревни Левонтей Иванов сын, да Коваль деревни Офонасей Иванов, да Востер деревни Тарабардей Сабанчиев сын.

А сю духовную паметь яз Кузма да яз Марья излюбити есми и положили за треть ево тое же деревни Сии за Юрья Данилова сына. И Юрью ся духовная одному без одново никому не выдавать.

А духовная письмо Олешки Федорова сына Акчюрина. Лета 7111-го году, апреля в

27 день.

Извлечено из: История Татарии в материалах и документах / Под. ред.

Н.Л.Рубенштейна. М., 1937. С. 193-194.

Взято: История татар. Том V. Татарский народ в составе Российского государства (вторая половина XVI-XVIII вв.)

Подготовил: Владислав Безменов